Oleh: Ilham Kadir

BUDAYA ilmu dimaksud adalah terwujudnya sebuah sistem pada seluruh komponen masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak, dalam aktivitas keilmuan setiap keadaan. Budaya ilmu juga merujuk pada sebuah situasi dan kondisi di mana segala tingkah laku manusia baik secara personal, maupun kolektif, diputuskan dan dilaksanakan berdasarkan ilmu pengetahuan baik melalui studi, kajian, dan penelitian maupun lewat musyawarah.

Di sini, ilmu dianggap sebagai sebuah keutamaan yang paling tinggi pada sistem nilai pribadi dan masyarakat. Sehubungan dengan itu, budaya ilmu baik secara perorangan dan kolektif akan memberi keutamaan, bantuan, segala kemudahan, dan pengakuan yang tinggi kepada siapa saja atau institusi yang terlibat dalam membela dan menyebarkan ilmu pengetahuan.

Budaya ilmu, memiliki ciri tidak mendukung sifat dan prilaku jahil, bebal, dan anti-ilmu sekaligus menolak dan membenci pandangan, pernyataan, serta tingkah laku yang tidak berdasarkan ilmu dan kebenaran tanpa melihat pangkat, jabatan dan status sosial pelakunya.

Masyarakat berbudaya ilmu tidak akan tercapai jika sikap menghormati ilmu pengetahuan dan membenci kejahilan, serta kejumudan tidak dibangun. Karena itu, segala perangkat yang mendukung terbentuknya budaya ilmu harus tersebar luas dan terpatri dalam setiap lapisan masyarakat, tidak bisa jika hanya dibebankan oleh institusi dan instansi tertentu.

Ilmu harus diletakkan pada hirarki tertinggi dalam sistem tata nilai sosial sekaligus sebagai the highest good alias kebaikan mutlak.

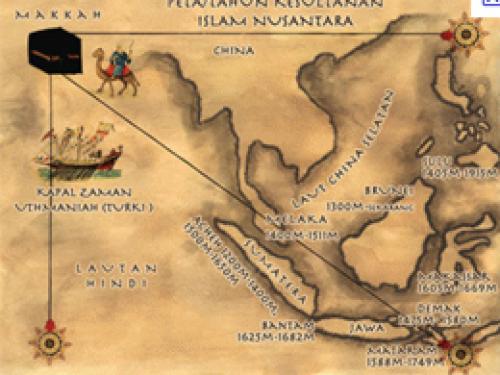

Menempatkan ilmu sebagai nilai tertinggi sebenarnya bukan hal baru, dan bukan pula angan-angan, situasi ini sudah terjadi dalam sistem tata nilai Yunani dan Islam.

Namun, sistem nilai Yunani tidak boleh dikatakan sebagai sistem nilai yang memiliki pandangan sesuai dengan ilmu.

Bahkan di kalangan mereka ada mazhab mengingkari kemampuan manusia mencapai ilmu pengetahuan yaitu Sufasta’iyah (Sophis), memiliki pengaruh besar dalam arena pendidikan yang mengajar manusia metode dan proses pemikiran melalui retorika.

Pemimpin Mazhab Sophis, Socrates (wafat 399 SM) yang juga digelar sebagai Bapak Filsafat, tidak menekankan ilmu sebagai hasil (product) tetapi lebih menekankan pada proses pemikiran. Dikatakan bahwa satu-satunya ilmu yang dimiliki Socrates adalah mengetahui akan kebodohan dirinya.

Kecuali itu, peletakan nilai dan sikap yang tinggi terhadap ilmu akan menjadi terbatas di kalangan masyarakat jika sistem sosial atau masyarakat tidak memberikan penghargaan yang layak kepada para ilmuan dan pemikir. Perlu diterangkan bahwa perkataan ilmuan dan pemikir tidak sinonim dengan guru besar atau akademisi, walaupun tentu saja para profesor dan akademis diharapkan melakukan tugas mulia ilmiah dan menghasilkan karya pemikiran bermutu.

Demikian adanya karena akhir-akhi ini guru besar sudah banyak yang meleset dari sumpahnya, bahkan tidak sedikit yang terlibat dalam ‘kubang kenistaan’ seperti korupsi, kolusi, nepotisme yang idealnya harus diberantas sebagaimana tercantum dalam agenda reformasi.

Tidak hanya itu, ada juga beberapa mantan guru besar yang tidak layak lagi menggunakan gelar karena tidak terlibat dalam dunia akademisi, atau tidak lagi menghasilkan karya ilmiah.

Lebih memalukan lagi, ada tokoh dan pemuka agama menggunakan gelar profesor palsu, atau profesor yang terlibat Narkoba dan free sex. Kita sudah terlalu banyak guru besar yang miskin karya dan menjadi bagian dari masalah bangsa.

Maka, perkataan ilmuan dan para pemikir dalam konteks budaya ilmu yang dimaksud merujuk pada semua lapisan manusia yang menghayati budaya ilmu baik itu golongan para pengusaha, pegawai pemerintah, politikus, budayawan, agamawan, dan lain-lain. Namun begitu, pengakuan tertinggi agama pada usaha keilmuan dalam Islam sebagai ibadah dan jihad telah dan akan terus mendorong seseorang yang mengerti untuk menghayati ilmu.

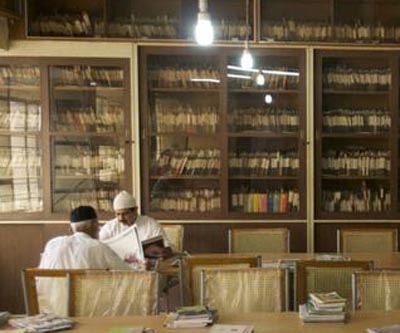

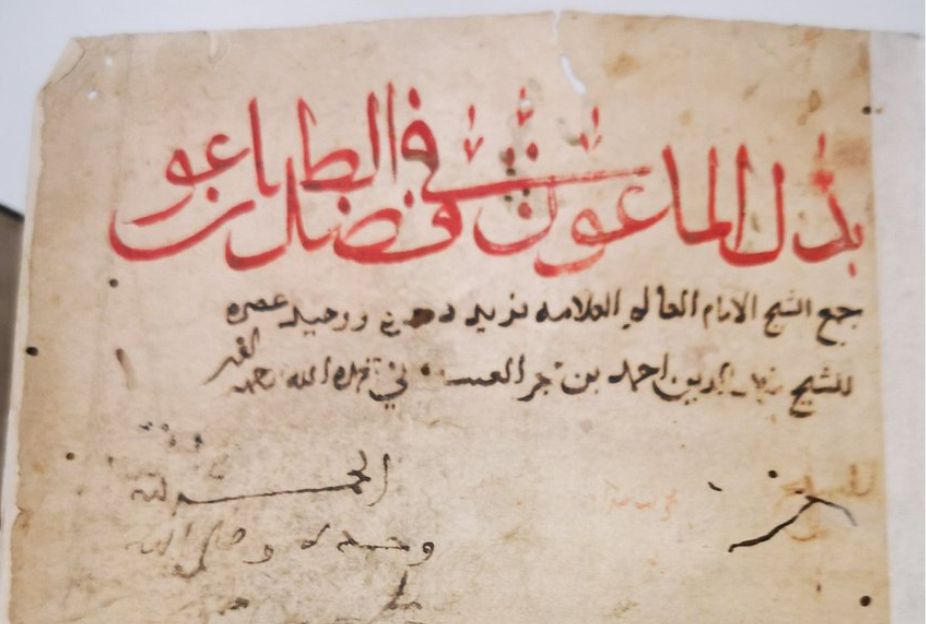

Menurut Franz Rosenthal dalam bukunya, Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam, yang mengupas tuntas kedudukan dan perkembangan ilmu dalam Islam pada abad pertengahan, peradaban Islam sebagai characterized by knowledge.

Menurutnya, pendidikan adalah kewajiban keagamaan tertinggi yang berlangsung di rumah, masjid, madrasah, perpustakaan, rumah sakit, pertemuan para sufi, bahkan di tempat-tempat terbuka.

Sesungguhnya dalam Islam pemisahan yang dikenal pada zaman tersebut sebagai pendidikan formal, informal, dan non-formal tidak ada karena semua bentuk pendidikan adalah ibadah.

Imam Abu Hanifah (wafat 767 M) juga seorang pedagang kain yang sangat sukses, namun di lain pihak selalu melakukan diskusi ilmiah tentang masalah hukum dan teologi di tokonya.

Dalam Islam, nilai ini sebenarnya diamalkan paling tidak secara ritual-simbolik: ketika seorang bayi dilahirkan, dia segera diperdengarkan suara azan pada telinga kanangnya dan iqamat pada telinga kirinya.

Ritual ini mengganbarkan beberapa perkara penting dalam pandangan dunia Islam, seperti posisi Tuhan dan makna hakiki kesuksesan.

Perbuatan tersebut pada hakikatnya menegaskan bahwa ruh dalam bayi perlu digerakkan dan diingatkan tentang masalah yang memang telah diketahui sejak dalam kandungan.

Ketika seorang Muslim akan meninggal dunia, dia kembali diingatkan tentang Allah sebagaimana dianjurkan oleh Nabi Muhammad, “Laqqinu mautakum, La ilaha illallah. Ajarkanlah orang yang akan mati di antara kalian, Tiada Tuhan selain Allah!

Kisah Abu Rayhan Al-Biruni (wafat 1048 M), ahli sains, pakar uandang-undang dan perbandingan agama yang masyhur. Beliau telah memperlihatkan penghayatan nilai yang kita bicarakan ini.

Al-Biruni ketika sakit parah detik-detik akhir hayatnya, tentang seorang sahabat yang mengunjunginya untuk menanyakan sebuah masalah hukum. Sahabatnya dengan nada kasihan bertanya padanya, Apakah waktu ini tepat untuk membicarakan persoalan hukum?

Al-Biruni menjawab dengan tegas, bahwa beliau tidak ingin meninggalkan dunia fana ini dalam keadaan tidak bisa menuntaskan sebuah persoalan hukum.* (bersambung)

Penulis aktiv Majelis Intelektual-Ulama Muda Indonesia (MIUMI) & Kandidat Doktor Universitas Ibnu Khaldun, Bogor