Oleh: Pizaro Gozali Idrus

Hidayatullah.com | HARI Sabtu (3/5/2025) ‘Israel’ kembali menyerang berbagai wilayah Suriah, menunjukkan agresifitas terhadap negara-negara yang menolak tunduk pada kehendaknya.

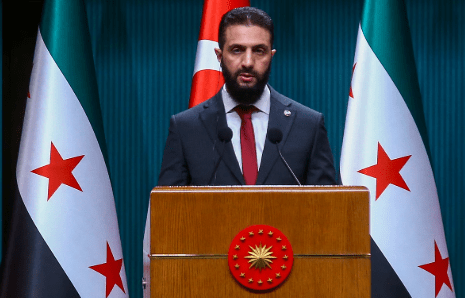

Tidak hanya itu, Tel Aviv telah menekan tombol serangan. Sasaran mereka bukan pangkalan militer biasa, tapi wilayah yang tak jauh dari jantung kekuasaan: istana Presiden Suriah, Ahmad Sharaa.

Kenapa ‘Israel’ kembali melancarkan serangan? Kenapa kali ini targetnya lebih simbolik dan strategis? Jawabannya tidak sesederhana “menghentikan ancaman keamanan”.

Ini adalah babak baru dari konflik panjang yang semakin rumit: pertarungan harga diri, pengaruh regional, dan strategi pecah-belah terhadap bangsa yang sedang bangkit dari reruntuhan rezim lama.

Ahmad Sharaa dan Druze

Berbeda dengan sebagian negara Arab yang belakangan “melunak” pada ‘Israel’ — menyusul normalisasi UEA dan Bahrain — Ahmad Sharaa memilih jalur sebaliknya.

Ia bukan sekadar menolak normalisasi. Ia justru menyerukan penarikan total pasukan dan intelijen ‘Israel’ dari wilayah Suriah yang masih diduduki secara ilegal, termasuk Dataran Tinggi Golan.

Ini adalah garis merah yang tidak ingin dilanggar Sharaa, dan bagi ‘Israel’, ini adalah ancaman yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Di tengah tekanan internasional dan regional, Sharaa tetap kukuh dengan prinsipnya: menolak menyerahkan martabat Suriah kepada kepentingan geopolitik Zionis. Sikap ini membuatnya bukan hanya target retorika, tapi sasaran misil sungguhan.

‘Israel’ tahu satu hal: menggulingkan pemimpin yang kuat dari luar tidak mudah. Maka mereka mengadopsi taktik klasik imperialisme — adu domba dari dalam.

Kartu yang dimainkan adalah komunitas Druze — minoritas yang tersebar di Suriah, Lebanon, dan ‘Israel’. ‘Israel’ paham, jika minoritas ini sepenuhnya menyatu dengan pemerintah pusat Damaskus, maka narasi “intoleransi” yang selama ini digunakan untuk melemahkan citra Suriah akan kehilangan daya jual di mata dunia internasional.

Dan kenyataannya, Sharaa sukses besar dalam hal ini. Pada Maret lalu, pemerintah Suriah menandatangani kesepakatan bersejarah dengan perwakilan provinsi Suwayda — wilayah mayoritas Druze — untuk integrasi penuh ke dalam struktur pemerintahan.

Kesepakatan ini bukan hanya simbol rekonsiliasi, tapi juga pukulan telak bagi ‘Israel’ yang ingin mempertahankan bayang-bayang perpecahan sektarian di Suriah.

Manuver Separatis

Tidak tinggal diam, ‘Israel’ segera melancarkan operasi tandingan. Salah satunya adalah mendorong Mowafaq Tarif, pemimpin spiritual Druze pro-Zionis di ‘Israel’, untuk menggalang dukungan separatis. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari setengah abad, puluhan tokoh Druze asal Suriah menyeberang ke ‘Israel’, melakukan ziarah ke makam Nabi Syu’aib — situs suci Druze di wilayah pendudukan.

Ziarah ini bukan sekadar spiritualitas. Ini adalah politik identitas. Sebuah upaya untuk menarik kesetiaan Druze dari Damaskus ke Tel Aviv.

Tarif bahkan berterima kasih langsung kepada Netanyahu atas serangan ke kompleks istana Ahmad Sharaa — menyebutnya sebagai “pesan” yang jelas terhadap pemimpin Suriah itu.

Tak tanggung-tanggung, menurut Wall Street Journal, penjajah ‘Israel’ menggelontorkan dana lebih dari USD 1 miliar — setara Rp 16,5 triliun — untuk mendukung proyek pecah-belah ini.

Tujuannya? Mendorong kelompok Druze untuk menolak otoritas Damaskus dan menuntut otonomi dengan sistem federal — skema kolonial yang pernah dipakai Belanda untuk memecah Indonesia.

Namun seperti wajah Suriah yang berlapis, komunitas Druze juga tidak tunggal. Ada mereka yang bersuara melawan.

Walid Jumblatt, pemimpin Druze Lebanon, secara konsisten menyerukan sikap anti-Zionis dan mendukung integrasi Druze dalam dunia Arab.

Di dalam Suriah sendiri, tokoh-tokoh seperti Hamoud al-Hanawi dan Yusuf al-Jarbou’ menjadi pilar perlawanan terhadap separatisme. Mereka menolak intervensi asing dan menegaskan bahwa Druze adalah bagian dari struktur sosial-politik Suriah.

Gubernur Suwayda, Mustafa Al-Bakkour, menegaskan komitmen pada kesepakatan damai. Dalam respons atas bentrokan di Ashrafiyat Sahnaya dan Jaramana yang dipicu isu penghinaan Nabi Muhammad ﷺ, para pemuka Druze menyerukan stabilitas dan menolak ‘Israel’ sebagai penengah atau pelindung.

Kesimpulan

Serangan ‘Israel’ ke Suriah, dan khususnya terhadap Ahmad Sharaa, bukan sekadar agresi militer. Ini adalah upaya sistematis untuk mencegah kebangkitan Suriah pasca rezim Assad.

Bagi Tel Aviv, Suriah yang stabil, berdaulat, dan bersatu adalah mimpi buruk geopolitik. Apalagi jika minoritas seperti Druze sudah tidak lagi bisa dijadikan alat justifikasi penjajahan.

Di mata ‘Israel’, Ahmad Sharaa terlalu berani, terlalu mandiri, dan terlalu berbahaya karena ia berhasil menyatukan yang selama ini dipisahkan.

Kini, semua tergantung pada ketahanan internal Suriah — dan pada apakah dunia Islam masih punya keberanian kolektif untuk tidak lagi menjadi subordinat di bawah teror institusi-institusi global yang kehilangan nurani.

Kalau saja OKI ini sehati, seideologi, seiman dan setujuan, tidak perlu inferior menghadapi keputusan semacam 15 Maret: Hari Anti-Islamofobia yang diusulkan PBB tapi kerap diabaikan dalam implementasi.

Dan jika dunia Islam benar-benar satu tubuh, maka tak akan ada lagi “harga” yang bisa dibeli penjajah, sebesar apapun nilainya.*

Direktur Baitul Maqdis Institute, penulis buku “Runtuhnya Dinasti Al-Assad: Akhir Kekuasaan Rezim Syiah Nushairiyah di Suriah”