DALAM Pemilu 1955, ada banyak partai yang bersaing sengit. Meski demikian, menurut catatan Eep Saefullah Fatah, hajatan besar itu tidak dikotori oleh kerusuhan dan korban jiwa (Eep, 2004: 67).

R. William Liddle –Guru Besar dari Ohio State University– sampai berdecak kagum dengan fenomena itu. Menurut catatannya, Pemilu 1955 berlangsung sengit, namun semuanya berlangsung baik bahkan diisi oleh orang-orang dari beragam partai yang pandai membangun kompromi.

Lalu bagaimana dengan para pendukung? Saling sindir, bully tetap ada namun tidak sampai menimbulkan kekisruhan masif.

Sebagai contoh, menurut cerita Alwi Shahab, dulu, saat PKI berkampanye di Lapangan Banteng, mereka berseloroh, kalau Masyumi menang, maka Lapangan Banteng jadi lapangan Onta.

Orang Masyumi pun menimpali di saat yang lain, kalau PKI menang, maka Lapangan Banteng akan diubah menjadi Lapangan Mereah Kremlin. Bahkan, orang Masyumi juga menyindir Partai NU dengan sebutan Partai Nasi Uduk.

Gesekan-gesekan kecil itu tidak sampai mencederai Pemilu. Secara umum malah berjalan mulus dan duniapun sampai kagum.

Herbert Feith dalam buku “The Indonesian Elections of 1955” –sebagaimana dikutip majalah Tempo dalam artikel berjudul Nasi Uduk di Lapangan Kremlin (2007)– Pemilu berlangsung sukses karena 5 hal: (1) perbedaan (2) kompetisi (3) sirkulasi kekuasaan [siap menjadi pemenang dan pecundang] (4) Kemampuan mengolah konflik dan kompromi (5) kematangan menyikapi haluan politik.

Apa pada waktu itu tidak ada kecurangan? Jelas ada, tapi tidak masif. Sebagai contoh, apa yang dituturkan Alwi Shahab (Pengamat Budaya Betawi).

Pemberitaan media condong memenangkan partai yang sesuai dengan pilihannya. Harian Rakyat misalnya, selalu memenangkan PKI di halaman satu. Harian Suluh selalu menayangkan kemenangan PNI. Masyumi selalu unggul di koran Abadi. Sedangkan partai kecil seperti Murba menguasai Berita Indonesia dan Baperki.

Namun, kecurangan sangatlah kecil dan tidak masif. Kedewasaan dalam berpolitik pun sangat tinggi. Mereka pada umumnya menghormati perbedaan haluan politik. Alwi sendiri misalnya, ia memilih partai PSI (Partai Sosialis Indonesia), sementara ayahnya memilih partai NU.

Guru dan murid berbeda pun tak jadi masalah. Misalnya, Habib Ali Kwitang berkampanye NU, sementara muridnya (Abdullah Syafi’ie) berkampanye untuk Masyumi. Bahkan meski ada yang golput pun tetap saling menghormati.

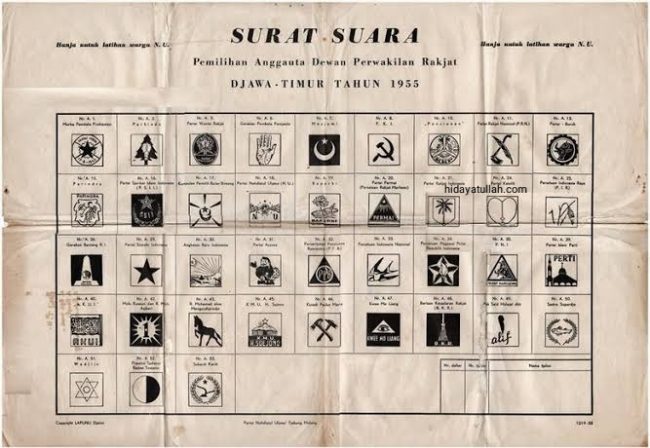

Kala itu, pemilu dilakukan di 16 wilayah seantero negeri; mencakup 208 kabupaten, 3.141 Kecamatan, serta 42.092 desa, dan diikuti 118 partai politik. Ditambah dengan perbedaan haluan yang sangat tajam antar partai.

Terlepas dari semua itu, pemilu berjalan lancar, aman dan terkendali. Pada zaman pemilu yang serba terbatas dengan berbagai tantangan internal yang cukup berat. Bisa jadi, salah satu kesuksesan pemilu pada waktu itu adalah kedewasaan para politisi dan peserta politik serta minimnya kecurangan, ditambah lagi petugas pemilu menjalankan amanah dengan sangat baik.

Berkaca dengan pemilu sekarang yang menghabiskan triliunan rupiah? Bagaimana hasilnya jika dibandingkan dengan Pemilu 1955 yang serba terbatas dana dan rintangan? Silakan menjawab dalam hati masing-masing.

NB: Kotak pemilunya waktu itu pakai kayu, bukan kardus.* Mahmud Budi Setiawan