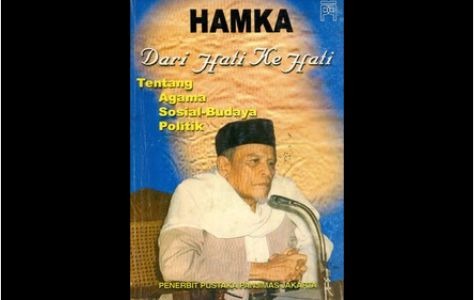

Hidayatullah.com | Dalam buku “Dari Hati ke Hati: tentang Agama, Sosial-Budaya, Politik” (2002) ada pandangan-pandangan kritis Buya Hamka terhadap pelaksanaan Pancasila. Pada bab khusus tentang politik ada setidaknya 5 judul yang membahas tentang Pancasila.

Judul pertama adalah “Pancasila Akan Hampa Tanpa Ketuhanan yang Maha Esa” (Hal. 222). Ini merupakan khutbah Idul Fitri Hamka di istana negara pada 1 Januari 1968. Terkhusus yang berkaitan dengan Pancasila, dalam judul ini ada beberapa pandangan yang penting untuk diketengahkan pada tulisan ini.

Pertama, tauhid kata beliau adalah sama dengan Esa. Jadi, kalau ada orang yang menolak Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti dia telah kafir. Lebih lanjut Hamka menggambarkan bahwa Pancasila bisa diibaratkan sebagai bilangan angka 10.000. Tuturnya, “Angka satu sebagai angka pertama adalah Ketuhanan yang Maha Esa, kalau angka satu ini dihapuskan atau dikaburkan, atau diselewengkan, maka ke empat nol yang belakangnya itu menjadi kosong, tidak ada harganya, tidak bernilai sama sekali.”

Kedua, Pancasila jangan hanya menjadi buah mulut, tapi buah hati. Ada contoh lucu yang dikemukakan beliau terkait hal ini yaitu orang yang ingat Allah hanya di mulut tapi hatinya tidak. Akhirnya salah ucap dalam omongannya: Allah Shallallahu ‘alaihi wasallam dan Muhammad ﷺ. Ini bisa juga terjadi pada Pancasila jika hanya dijadikan buah mulut belaka.

Ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup. Terkait hal ini beliau bertutur, “Jadilah kita semua umat muslimin ini taat beragama, dengan ketaatan beragama, dengan sendirinya Pancasila terjamin keselamatannya. Dan orang yang mengaku dirinya Pancasila sejati, padahal tidak terang apa agama yang dipeluknya, sungguh tidaklah akan dapat mengamalkan dan mengamankan Pancasila.”

Tema tulisan selanjutnya pada bab politik adalah “Ketuhanan yang Maha Esa” (Hal. 242). Pokok intinya di antaranya; Pertama, Pancasila sebagai dijadikan niat pertama pendirian negara. Artinya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan yang melandasi negaranya dengan keimanan mencapai rida Tuhan.

Kedua, beliau mengkritisi era akhir rezim Soekarno yang memeras Pancasila menjadi Gotong Royong dan diidentikkan dengan NASAKOM. Bagi Hamka ide penggabungan ini sudah kacau dan kontradiktif. Mana bisa agama dan tak beragama disatukan; begitu juga penyatuan nasionalisme dengan internasionalisme? Demikian kira-kira kalau dibuat suatu pertanyaan.

Ketiga, Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai urat tunggang Pancasila. Terkait hal ini beliau pernah menulis buku berjudul “Urat Tunggang Pantjasila” pada tahun 1951. Sayangnya, setelah Pancasila di “Usdek Manipol” kan oleh Prof. Ruslan Abdul Ghani, kenyataan itu diingkarinya, padahal dia Muslim. Dikatakan bahwa Pancasila tidak mempunyai urat tunggang, semua sila kedudukannya sama. Dengan nada satire Hamka menulis, “Mungkin saat itu Ruslan Abdul Ghani hendak membawa orang berpikir bahwa urat Tunggang Pancasila itu ialah Bung Karno sendiri!”

Hamka juga menandaskan bahwa Pancasila bukanlah cangkokan dari kiri-kanan, gabungan empat isme ajaran dari luar; internasionalisme, nasionalisme, sosialisme dan demokrasi ala barat, ala Marxis, ala Yunani.

Lebih tajam lagi pada judul tulisan yang selanjutnya yaitu “Pancasialis Munafik” (hal. 259) yang ditujukan Hamka kepada orang-orang yang sok menyuarakan dan membela Pancasila, namun pada kenyataannya justru mengkhianatinya. Bahkan sampai menyebut nama Dr. Soebandrio dan Yusuf Muda Islam sebagai contoh “Pancasilais Munafik” zaman Orla.

Hamka menyoroti bahwa bertahun-tahun Pancasila hanya dipermainkan di ujung bibir tapi dimuntahkand dari hati. Menjadi tema dalam pidato yang disampaikan kepada orang banyak, tapi dilanggar dalam kehidupans sehari-hari. Yang tidak sejalan, dianggap khianat, anti Pancasila, kontra revolusi, reaksioner dan lain-lainn, padahal dia sendiri yang melanggarnya.

Beliau juga menyoroti paradoks antara Pancasila dan pelaksanaanya di masa orla yang tidak keluar dari bingkai “Pancasilais Munafik.” Puncaknya, kekuasaan mereka berakhir pada peristiwa Lubang Buaya (alias pemberontakan G 30 S PKI).

Tulisan selanjutnya adalah “Dengan Sekularisasi Pancasila Akan Kosong” (hal. 266), yang berkaitan dengan wawancara dua orang mahasiswa FKIP pada tanggal 15 Februari 1968. Tema yang dibahas di antaranya adalah modernisme yang harus ditegakkan atas sekularisme.

Hamka jelas tidak setuju. Bahkan ketika dikaitkan dengan Pancasila, beliau bertutur, “Pengakuan negara bahwa percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghambat negara kita ini akan meluncur ke dalam alam sekularisme. Sebab itu saya tegaskan lagi pendirian saya, bahwa modernisasi bukanlah sekularisme.”

Satu lagi tulisan yang terkait Pancasila berjudul “Siapa Anti Pancasila” yang merupakan kisah tentang apa yang dialami langsung oleh Hamka ketika berkunjung di daerah dimana diisukan umat Islam dan ulamanya anti Pancasila.

Hal ini tentu saja dibalas dengan sangat cerdas oleh Hamka. Bagaimana mungkin umat Islam anti Pancasila kalau Tuhannya adalah Allah yang Maha Esa. Kesadaran kebangsaan dan persatuan bangsa pun dipelopori oleh umat Islam sebut misalnya Diponegoro, Tjokroaminoto yang menggerakkan kesadara persatuan bangsa.

Bagaimana mungkin umat Islam anti-Pancasila? Kalau dalam ajarannya sangat menghargai kemanusiaan. Demokrasi pun telah masuk dalam jiwa raga bangsa Indonesia yang beragama Islam. Kata “mufakat” yang dikaitkan dengan demokrasi, adalah berasal dari rahim bahasa Islam. Jadi, a-historis jika dikatakan umat Islam anti Pancasila. Islam juga sangat menjunjung tinggi tegaknya keadilan, maka aneh dan terlalu mengada-ngada jika umat Islam dituduh anti Pancasila.

Sebagai penutup, akan penulis cuplikkan kalimat menarik Hamka dalam buku “Urat Tunggang Pancasila” (1952: 37). Tulis beliau, “PANTJASILA sebagai Falsafat Negara Indonesia, akan hidup dengan suburnja dan dapat terdjamin, sekiranja kaum Muslimin sungguh-sungguh memahamkan agamanja, sehingga agama mendjadi pandangan dan mempengaruhi seluruh langkah hidupnja.”

Lebih lanjut beliau menekankan, “Tidaklah ada suatu agama, dan tidaklah ada satu faham (ideologie), jang dapat mendjamin kesuburan Pantjasila itu di Indonesia, melebihi Islam.”*/ Mahmud Budi Setiawan