Studi di California tahun 2021, 56% responden Muslim usia sekolah melaporkan merasa tidak aman di sekolah karena identitas Musli mereka, bagian dari dampat islamofobia

Oleh: Awaad, MD

Hidayatullah.com | ODAY Al-Fayoumi, tengah mengenakan hoodie abu-abu, saat menyaksikan Wadea Al-Fayoumi, balita warga Amerika-Palestina berusia 6 tahun, yang terbunuh setelah ditikam sebanyak 26 kali di rumahnya di Plainfield Township, Illinois. Ibunya, Hanaan Shahin, juga ditikam dan dicekik, menyebabkan dia terluka parah.

“Bu, aku baik-baik saja,” demikian kata-kata terakhirnya . Pria yang didakwa atas pembunuhan adalah sang pemiluk rumah, Joseph Czuba, yang juga didakwa karena menyerang ibu Wadea, Hanaan Shahin.

Shahin menderita belasan luka tusukan karena melawan Czuba yang ketika itu berteriak; “Kalian Muslim harus mati!”

Bagaimana seorang pemilik rumah yang sebelumnya digambarkan sebagai orang yang “ramah” dengan keluarga tersebut dan pada minggu-minggu sebelumnya telah membangun rumah pohon untuk Wadea, sekarang, tiba-tiba menghadapi pengadilan atas kejahatan kebencian yang kejam tersebut?

Konteks penting dalam cerita ini bukan kejadian yang tiba-tiba. Shahin, seorang imigran dari Tepi Barat, mengatakan kepada penyidik bahwa Czuba telah bersikeras awal minggu itu bahwa dia dan putranya pindah dari rumah yang mereka sewa darinya di pinggiran kota Chicago.

Permintaan ini muncul saat eskalasi kekerasan terbaru di ‘Israel’ dan Palestina, dan siklus berita yang menyertainya.

Menurut jaksa penuntut , istri Czuba mengatakan kepada penyidik bahwa suaminya telah mendengarkan radio bincang-bincang konservatif pada hari-hari menjelang pembunuhan dan telah menjadi “terobsesi” dengan perang yang sedang berlangsung sampai-sampai dia percaya bahwa “mereka dalam bahaya dan bahwa [Shahin] akan memanggil teman-teman atau keluarga Palestina-nya untuk menyakiti mereka.”

Sayangnya, kejahatan kebencian yang mengerikan yang dituduhkan kepada Czuba bukan satu-satunya kejahatan terhadap warga Palestina, warga Muslim, atau kelompok minoritas lain yang sering disangka sebagai Muslim dalam beberapa hari terakhir.

Pada tanggal 17 Oktober lalu, seorang remaja Sikh dipukul di bus Kota New York dalam sebuah serangan kejahatan kebencian yang dilaporkan oleh seorang pria yang berusaha melepaskan sorban khas etnis asal India itu sambil berseru; “Kami tidak memakai itu di negara ini.”

Pada minggu yang sama, Carl Mintz didakwa dengan terorisme karena memposting di Facebook bahwa ia ingin pergi ke Dearborn, Michigan, sebuah kota yang mayoritas penduduknya Muslim dan Arab, dan “memburu warga Palestina.

Dua pria ditangkap terkait dengan penyerangan terhadap seorang Muslim berusia 18 tahun di Brooklyn, NY sambil meneriakkan cercaan anti-Muslim yang eksplisit.

Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) telah melaporkan 1.283 insiden bias terhadap umat Muslim sejak kekerasan di Timur Tengah meningkat dan telah melacak ratusan unggahan yang menghasut dan ujaran kebencian yang telah dibagikan baru-baru ini di seluruh platform media sosial—hanya beberapa contoh termasuk Muslim dan Palestina yang disebut sebagai “orang biadab,” “teroris,” dan “barbar.”

Islamofobia, ketakutan dan permusuhan yang tidak rasional terhadap Islam atau umat Muslim, memiliki akar yang dalam yang dapat ditelusuri kembali ke pola dasar kolonialis Barat tentang “yang lain yang tidak beradab.”

Dengan mengurangi kompleksitas individu dan menjadikan Islam sebagai hal yang esensial, kekuatan kolonial ini menciptakan tempat persemaian untuk dehumanisasi dan generalisasi orang-orang yang saat ini dianggap Muslim atau yang dekat dengan Muslim. Dan mungkin yang paling penting, kejahatan kebencian semacam ini dan munculnya Islamofobia memiliki dampak kesehatan mental yang luas dan negatif pada komunitas Muslim di AS dan di seluruh dunia.

Di kampus saya sendiri, di Universitas Stanford, seorang mahasiswa Muslim Arab menjadi korban tabrak lari pada tanggal 3 November yang menyebabkannya dirawat di rumah sakit.

Menurut pernyataan dari Departemen Keamanan Publik Stanford, penyerang Islamofobia itu melakukan kontak mata dengan mahasiswa tersebut, memacu mobilnya untuk menyerangnya, lalu berteriak; “Persetan dengan kalian” sambil menabrak mahasiswa tersebut sebelum pergi.

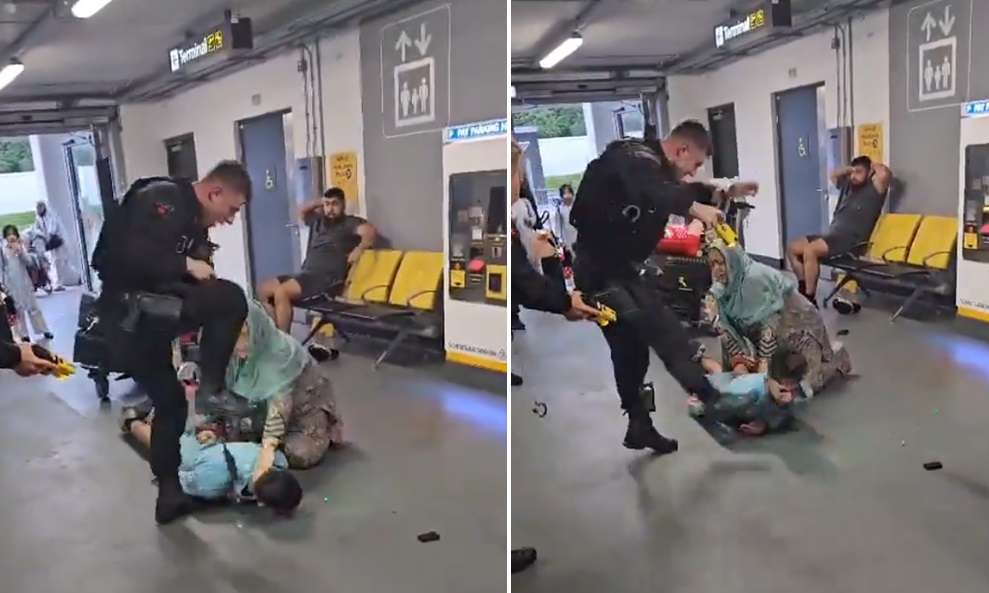

Bentuk-bentuk agresi lainnya selama beberapa minggu terakhir termasuk Muslim yang menerima ancaman pembunuhan, jilbab yang dirobek, dan pengunjuk rasa yang ditembak, ditabrak, diludahi, dan dilecehkan.

Bentuk intimidasi yang mengerikan lainnya mengakibatkan para pemimpin mahasiswa Muslim di perguruan tinggi di seluruh negeri yang menandatangani nama mereka pada pernyataan publik, kemudian menemukan foto dan nama mereka terpampang di sisi truk-truk yang diparkir di kampus mereka, sebuah praktik yang dikenal sebagai doxxing.

Doxxing bukanlah fenomena baru dan penelitian telah menunjukkan bahwa praktik-praktik tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan emosional dan mental para korban termasuk menyebabkan kecemasan, Gangguan Stres Pascatrauma (PTSD), dan PTSD Kompleks.

Faktanya, 44% korban doxxing melaporkan mengalami konsekuensi kesehatan mental yang signifikan akibat serangan yang ditargetkan tersebut.

Beberapa cendekiawan yang mempelajari kejahatan kebencian telah menemukan bahwa lonjakan kejahatan kebencian Islamofobia sangat berkorelasi dengan pelaporan media.

Ini juga bukan fenomena baru. Apa yang dimulai sebagai catatan harian dan catatan perjalanan orang Eropa yang mengklaim lisensi dan otoritas untuk mewakili dunia Muslim dan Arab di Barat—sambil membenarkan kolonialisme dan memicu ekspansi kekaisaran—telah digantikan oleh media baru: mesin media modern.

Kekuatan kata-kata tertulis, disertai dengan gambar karikatur yang menggambarkan Muslim dan Arab sebagai submanusia atau perlu diselamatkan, membentuk bias yang bertahan selama berabad-abad.

Kisah-kisah sensasional yang menabur benih paranoia dan mengukuhkan “yang lain” sebagai seseorang yang harus ditakuti dan bahkan disingkirkan, bukanlah penyampaian informasi yang tidak disengaja. Hal ini mengabadikan narasi yang bias tentang komunitas minoritas.

Ketika rata-rata orang dibanjiri dengan berita tentang ketidakstabilan di Timur Tengah tanpa konteks atau pengetahuan yang tepat tentang pengalaman hidup umat Islam, mereka dikondisikan untuk tidak mempercayai keluarga Muslim yang tinggal di sebelahnya.

Bias implisit ini tidak dapat disangkal dibentuk oleh media. Ketidakkonsistenan dalam terminologi yang digunakan dalam pelaporan dan pelaporan yang tidak proporsional tentang insiden negatif yang melibatkan umat Islam berkontribusi pada persepsi yang menyimpang tentang komunitas ini.

Menurut Institute for Social Policy and Understanding (ISPU), setiap tahun sejak 2016, lebih dari 60% Muslim Amerika telah melaporkan mengalami setidaknya satu contoh diskriminasi agama—lebih tinggi daripada semua kelompok agama lain di AS.

Ketidakpastian waktu, tempat, dan keadaan dari insiden Islamofobia membuat banyak Muslim berada dalam kondisi kewaspadaan yang berlebihan. Ketidakamanan ini dapat secara langsung berdampak buruk pada kesehatan mental bagi Muslim Amerika.

Kita dapat lebih memahami pengaruh interaksi Islamofobia ini terhadap munculnya masalah psikologis. Model sosioekologis ini sering digambarkan dalam empat tingkatan: individu, interpersonal, komunitas, dan kebijakan.

Di tingkat individu, penelitian menunjukkan bahwa pribadi yang mengalami Islamofobia dikaitkan dengan hasil kesehatan mental yang lebih buruk pada Muslim dan umat Islam.

Diskriminasi akibat identitas Muslim ini dikaitkan dengan lebih banyak gejala depresi, ketakutan dan kecemasan, harga diri, dan tekanan psikologis secara keseluruhan.

Pelecehan berulang setiap hari yang dihadapi kaum Muslim mungkin merupakan faktor terbesar yang berkontribusi terhadap masalah kesehatan mental jangka panjang, sementara kejahatan yang bermotivasi kebencian dan kekerasan dapat meningkatkan rasa takut, kewaspadaan berlebihan, dan gangguan identitas.

Lebih jauh lagi, paparan pelecehan sejak dini memengaruhi kesejahteraan perkembangan pemuda Muslim; dua kali lebih banyak anak Muslim melaporkan telah ditindas dibandingkan dengan populasi umum AS.

Dalam sebuah studi berbasis di California tahun 2021, 56% responden Muslim usia sekolah melaporkan merasa tidak aman di sekolah karena identitas mereka, dan 20% dari mereka melaporkan tidak masuk sekolah karena perasaan ini.

Pada tingkat interpersonal, individu yang sebelumnya mengalami interaksi diskriminatif lebih mungkin menderita antisipasi pelecehan berkelanjutan yang membuat mereka berisiko lebih tinggi mengalami masalah psikososial.

Ketakutan antisipasi ini di arena publik sering kali mengakibatkan marginalisasi sosial yang menghilangkan efek peningkatan kesehatan dari keterlibatan sosial bagi umat Islam.

Bagi banyak umat Islam, ada ketakutan yang meningkat seputar kegiatan yang relatif rutin seperti berjalan-jalan dengan keluarga atau menghadiri ibadah.

Ketakutan ini berasal dari serangan Islamofobia yang tragis seperti pembunuhan keluarga Afzal tahun 2021 di London, ON—sebuah keluarga Muslim yang tertabrak saat berjalan-jalan bersama.

Penembakan Masjid Christchurch yang disiarkan langsung tahun 2019 di Selandia Baru yang menewaskan 49 orang dan penembakan Masjid Quebec tahun 2017 yang menewaskan enam orang dan melukai parah delapan jamaah damai masih sangat segar dalam ingatan banyak umat Muslim.

Bahkan sekadar berinteraksi dengan tetangga pun berisiko berakhir dengan tragedi, seperti yang terjadi pada kasus pembunuhan tiga pemuda Muslim asal Chapel Hill tahun 2015, yang ditembak mati oleh tetangga mereka yang Islamofobia.

Pada tingkat komunal, insiden Islamofobia yang menargetkan Muslim di bagian mana pun di AS melanggengkan rasa tidak aman dan dapat mengakibatkan trauma secara tidak langsung bagi Muslim Amerika lainnya.

Dalam berbicara dengan banyak keluarga anak usia sekolah, saya menemukan bahwa mereka masing-masing mengulangi hal yang sama: Yang dapat mereka lihat hanyalah Wadea ketika mereka memeluk anak mereka sendiri minggu lalu—termasuk saya.

Banyak Muslim Amerika juga melaporkan bahwa bias dan misinformasi dalam siklus berita saat ini menyebabkan mereka mengalami kilas balik ke retorika kebencian dan xenofobia yang dimuntahkan setelah tragedi 9/11 tahun 2001 dan selama masa menjelang pemilihan presiden 2016.

Meskipun menjadi bagian dari suatu komunitas sering kali menjadi faktor perlindungan, jika komunitas ini adalah kelompok yang terstigma, para anggotanya dapat menginternalisasi stereotip kebencian yang pada akhirnya dapat mengarah pada penyembunyian identitas dan pada gilirannya berdampak negatif pada kesehatan.

Dua contoh umum termasuk usaha seseorang melepas pakaian sebagai identitas agama, seperti jilbab, disebabkan karena adanya rasa tidak aman. Atau usaha mengalihkan nama-nama “Muslim” non-Inggris sebagai upaya agar korban terlihat seperti orang kulit putih atau tidak terdeteksi sebagai seorang Muslim.

Pada tataran kebijakan, undang-undang yang disahkan selama tiga dekade terakhir telah berkontribusi pada meningkatnya Islamofobia. Disahkannya Patriot Act pada tahun 2001 menyebabkan meningkatnya penahanan, penangkapan yang tidak dapat dibenarkan, dan maraknya interogasi terhadap warga Muslim Amerika.

Perintah Eksekutif 13769 tahun 2017, yang dijuluki “Larangan Muslim,” bertepatan dengan perkiraan peningkatan 67% dalam kejahatan kebencian terhadap Muslim, dan merupakan masa yang sangat mencemaskan bagi umat Muslim.

Bahkan, American Psychological Association (APA) menentang larangan ini, dengan alasan kekhawatiran seputar implikasi kesehatan mental yang serius dan meningkatnya diskriminasi terhadap mereka yang terkena dampak larangan bepergian.

Penelitian juga menunjukkan bahwa retorika dan keputusan legislatif oleh pemerintahan Trump berdampak pada kehidupan sehari-hari dan kesejahteraan mental warga Muslim Amerika.

Tingkat-tingkat yang saling terkait ini masing-masing menimbulkan risiko bagi kesehatan psikologis umat Muslim.

Sangat penting bagi kita untuk mengenali dan mengatasi benang merah di antara semuanya, yang mencakup pelestarian kiasan Islamofobia dan anti-Palestina, serta liputan media yang bias tentang apa yang disebut oleh mantan direktur kantor komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia, Craig Mokhiber, sebagai “genosida yang sedang berlangsung terhadap rakyat Palestina” dan disebut sebagai penyebab pengunduran dirinya.

Kata-kata perpisahan Wadea di atas yang ditujukan untuk menghibur ibunya, termasuk saya. Meskipun dia sekarang sudah tenang, sementara kami masih jauh dari itu.*

Penulis Profesor Psikiatri Klinis di Sekolah Kedokteran Universitas Stanford, tempat ia menjabat Direktur Laboratorium Kesehatan Mental Muslim & Psikologi Islam Stanford. Artikel diambil dari laman Majalah TIME