Berbagai peristiwa di Indonesia – jika tidak dikelola dengan hati-hati – bisa-bisa akan melahirkan perang saudara dan terpecah belah, seperti yang melanda negara Suriah?

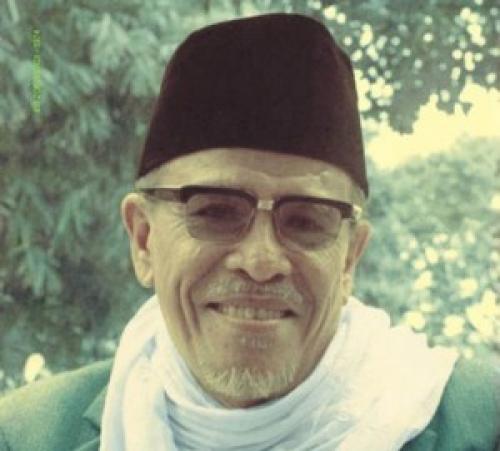

Oleh: Dr. Adian Husaini

Hidayatullah.com | HIRUK-PIKUK berbagai peristiwa di beberapa daerah di Indonesia sempat memunculkan kekhawatiran, bahwa Indonesia – jika tidak hati-hati – bisa-bisa akan dilanda perang saudara dan terpecah belah, seperti yang melanda negara Suriah. Krisis bahkan perang antar warga Suriah yang memakan korban ratusan ribu jiwa dipicu antara lain dari konflik ideologis antar warganya.

Kegagalan mencari titik temu pemikiran dan kompromi politik berujung pada konflik sosial dan senjata yang berkepanjangan.

Bagaimana dengan Indonesia? Sejarah menunjukkan, Indonesia memiliki tradisi ilmu dan dialog pemikiran yang panjang. Para pendiri bangsa Indonesia dikenal sebagai tokoh-tokoh negarawan yang cinta ilmu dan mampu melakukan dialog pemikiran menuju kompromi politik.

Padahal, mereka memiliki corak ideologis yang sangat tajam. Bertahun-tahun sebelum kemerdekaan, 1945, pertentangan tajam – misalnya – terjadi antara Islam versus sekularisme. Dua corak pemikiran ini terus mewarnai pergulatan politik, sosial, pendidikan, ekonomi, dan berbagai aspek kehidupan lainnya.

Sebelum kemerdekaan, para tokoh bangsa sudah berdialog dan berpolemik melalui media massa tentang masalah-masalah kenegaraan. Mereka sepakat tentang pentingnya konsep cinta tanah air bagi sebuah bangsa merdeka. Tapi, mereka pun berbeda tentang corak nasionalisme; apakah bersumber pada agama atau bersumber pada nilai-nilai budaya; baik budaya bangsa atau budaya luar.

Sepuluh tahun sebelum Kemerdekaan, seorang pemikir terkenal, Sutan Takdir Alisyahbana, sempat memicu polemik pemikiran yang tajam. Di Majalah Pujangga Baru, edisi Agustus 1935, menulis artikel bertajuk “Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru”.

Melalui artikelnya ini, Sutan Takdir yang juga dikenal sebagai sastrawan dan filosof, mengajak masyarakat untuk meninggalkan zaman ‘prae-Indonesia’ yang disebutnya sebagai ‘zaman jahiliyah Indonesia’.

Kata Sutan Takdir: “Indonesia yang dicita-citakan oleh generasi baru bukan sambungan Mataram, bukan sambungan kerajaan Banten, bukan kerajaan Minangkabau atau Banjarmasin. Menurut susunan pikiran ini, maka kebudayaan Indonesia pun tiadalah mungkin sambungan kebudayaan Jawa, sambungan kebudayaan Melayu, sambungan kebudayaan Sunda atau kebudayaan lain. Pekerjaan Indonesia muda bukanlah restaureeren Borobudur dan Prambanan…!”

Menurut Sutan Takdir, Indonesia baru harus sejajar dengan negeri-negeri terkemuka di dunia. “Bukan Indonesia museum barang kuno,” tegasnya. Untuk itu, Sutan Takdir secara tegas mengajak orang Indonesia untuk mengarahkan pandangannya ke Barat. “Dan sekarang ini, tiba waktunya kita mengarahkan mata kita ke Barat,” ajak Sutan Takdir.

Buku Polemik Kebudayaan, yang diedit oleh Achdiat K. Mihardja, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1977) memuat berbagai ragam gagasan dan polemik yang menarik. Pemikiran SutanTakdir mendapat kritik tajam dari berbagai pemikir lainnya. Kisah ini menunjukkan, bahwa jauh sebelum kemerdekaan telah terjadi dialog pemikiran yang intensif dan tingkat tinggi di kalangan pemikir bangsa.

Agus Salim-M Natsir

Salah satu juru bicara ideologi Islam yang ‘spektakuler’ adalah Haji Agus Salim. Bahkan, bisa dikatakan, Haji Agus Salim termasuk satu cendekiawan Muslim terbesar Indonesia. Tahun 1928, ia menulis artikel berjudul “Cinta Bangsa dan Tanah Air” (Harian Fajar Asia, 28 Juli 1928). Isinya mengkritisi cara pandang nasionalisme sekular yang memuja “Ibu Pertiwi” secara berlebihan, seolah-solah Ibu pertiwi ditempatkan sebagai “Tuhan”.

Haji Agus Salim menulis, “… demikian juga dalam cinta tanah air, kita mesti menujukan cita-cita kepada yang lebih tinggi daripada segala benda dan rupa dunia, yaitu kepada hak, keadilan, dan keutamaan yang batasnya dan ukurannya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa-ta’ala.” (Lihat, buku Seratus Tahun Haji Agus Salim, 1996).

Pemikiran Haji Agus Salim itu sangat mendasar dan kritis. Keindahan dan kekayaan tanah air adalah anugerah Allah. Bukan ada dengan sendirinya.

Karena itu, bagi seorang muslim, kecintaan terhadap tanah air, terkait dengan kecintaan dan syukur kepada Allah. Kaum muslim tetap meletakkan Allah sebagai sumber nilai patriotisme.

Bagi kaum sekular, Tuhan ditempatkan bukan sebagai sumber nilai. Jika kaum sekular cinta tanah airnya karena negeri ini kaya dan indah, bagaimana jika suatu ketika kekayaan alam negeri ini habis dan negeri ini tidak cantik lagi.

Apakah kita tidak cinta lagi dengan Ibu pertiwi? Bagi muslim, indah atau tidak Ibu Pertiwi; tandus atau subur Ibu Pertiwi; semuanya adalah amanah Allah SWT yang harus dirawat dan dicintai.

Filosof muslim, Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas, merumukan konsep patriotisme Islami itu saat berceramah di Festival Islam Internasional di Manchester, 1975. Ketika itu, Prof. Naquib al-Attas menjelaskan hakikat loyalitas seorang manusia kepada Tuhannya:

“State and governments change from time to time, and if loyalty were to be directed to them then the values will also change. So in Western society change is something natural. They says that society which does not change is strange and unnatural. Obviously if you will place your loyalty with Allah, He does not change. That what is meant by the validity of absolute values. We deny the possibility of relative values except in certain domains.”

Jadi, tegas Prof. al-Attas, loyalitas tertinggi seorang manusia harus diberikan kepada Tuhannya. Negara dan pemerintahan datang silih berganti.

Jika loyalitas tertinggi diberikan kepada mereka, maka nilai-nilai pun akan selalu berubah, sebagaimana yang biasa terjadi di Barat. Tidak ada kepastian nilai baik-buruk di sana. Itu berbeda dengan Islam, yang memiliki kepastian nilai baik-buruk karena bersumber pada ajaran wahyu Allah.

Salah satu ideolog dan juru bicara Islam lain yang hebat adalah Mohammad Natsir, seorang Pahlawan Nasional yang juga pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Sebelum kemerdekaan, Natsir sudah terlibat di media massa dengan Soekarno. Meskipun begitu, Natsir pernah bersatu dengan Soekarno di pemerintahan.

“Sekulerisme, la-diiniyah, tanpa agama, Saudara ketua, tidak bisa memberi keputusan jika ada pertentangan pikiran berkenaan dengan konsepsi masyarakat, hidup sempurna dan sebagainya. Pertentangan tentang konsep kemanusiaan ini tidak mungkin diselesaikan dengan paham sekulerisme yang pada hakekatnya merelatifkan semua pandangan-pandangan hidup. Paham agama adalah sebaliknya. Ia memberikan dasar yang terlepas dari relativisme. Inilah sebabnya mengapa konsepsi “humanity” yang berdasarkan agama, lebih logis, lebih meliputi, dan lebih memuaskan. Paham agama memberikan dasar yang tetap, yang tidak berubah. Segala yang bergerak dan berubah harus mempunyai dasar yang tetap, harus mempunyai apa yang dinamakan point of reference , titik tempat memulangkan segala sesuatu. Jika tidak ada dasar yang tetap, maka niscaya krisis dan bencana akan timbul…” (Pidato Mohammad Natsir di Majelis Konstituante tahun 1957, menjelaskan hakekat perbedaan konsep ‘humanity’ Islam dan secular).

Sontoloyo

Dalam sejarah pemikiran keislaman dan kenegaraan, Soekarno sering diletakkan sebagai sosok terkemuka dari kubu sekular. Tetapi berbagai tulisannya menunjukkan bahwa Soekarno sangat memahami berbagai ragam pemikiran Islam. Sebelum kemerdekaan, Soekarno juga terlibat polemik pemikiran yang intensif di media massa dengan sejumlah pemikir Islam.

Tahun 1940, Soekarno menulis artikel berjudul “Memudakan Islam” di Majalah “Panji Islam” edisi 12 dan 13. Ia memuji langkah-langkah Musthafa Kemal Attaturk di Turki dalam memisahkan Islam dan negara.

Soekarno menyebut apa yang dijalankan Kemal Attaturk di Turki yakni pemisahan agama dari negara sebagai langkah ”paling modern” dan ”paling radikal”. Bagini kata Bung Karno:

”Agama dijadikan urusan perorangan. Bukan Islam itu dihapuskan oleh Turki, tetapi Islam itu diserahkan kepada manusia-manusia Turki sendiri, dan tidak kepada negara. Maka oleh karena itu, salahlah kita kalau mengatakan bahwa Turki adalah anti-agama, anti-Islam. Salahlah kita, kalau kita samakan Turki itu dengan, misalnya, Rusia“.

Menurut Soekarno, apa yang dilakukan Turki sama dengan yang dilakukan negara- negara Barat. Di negara-negara Barat, urusan agama diserahkan kepada individu pemeluknya, agama menjadi urusan pribadi, dan tidak dijadikan sebagai urusan negara.

Jadi kesimpulan Soekarno, buat keselamatan dunia dan buat kesuburan agama bukan untuk mematikan agama itu,urusan dunia diberikan kepada pemerintah, dan urusan agama diberikan kepada yang mengerjakan agama.

Di Majalah Panji Islam ini pula, Soekarno pernah menulis satu artikel berjudul “Islam Sontoloyo. Baca: Islam Soontoolooyoo”. Kata Soekarno di penghujung artikelnya: “Janganlah kita kira diri kita sudah mukmin, tetapi hendaklah kita insaf bahwa banyak di kalangan kita yang Islam-nya masih Islam sontoloyo!”

Gagasan Soekarno pun mendapat berbagai tanggapan tajam. Di Majalah yang sama, ulama Islam A. Hassan menulis artikel berjudul “Membudakkan Pengertian Islam”.

Hassan menyebut logika Soekarno sebagai “Logika otak lumpur”. Hassan menyebut penggunaan dalil Bibel untuk mendukung pemisahan negara dan agama sebagai alasan “sontoloyo”.

“Saudara Ir. rupanya tidak atau belum mengetahuinya, bahwa bencana dunia yang sebegini banyak datangnya justru datang dari negara yang tidak menggunakan hukum agama sebagai hukum positif. Kalau negara diurus secara atau menurut agama, niscaya selamatlah dunia dari segala bencana,” tulis A. Hassan yang juga pendiri Ormas Islam Persatuan Islam (Persis).

M. Natsir pun menanggapi tulisan Soekarno dalam tulisannya berjudul “Persatuan Agama dan Negara” yang dimuat dalam Sembilan seri artikel di majalah yang sama. Menurut Prof. Deliar Noer, polemik Natsir-Soekarno mewakili dua arus opini utama dalam perjalanan politik di Indonesia, yaitu arus Islam dan sekular.

Dialog-intelektual

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya era 1940-1950-an, menunjukkan suburnya budaya ilmu, kemampuan dan kemauan kuat para pemimpin bangsa untuk melakukan dialog intelektual.

Perjumpaan tajam antara Islam dan sekular sempat terjadi di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Dua kubu ini berdebat keras dalam menyiapkan sebuah naskah Konstitusi untuk negara baru.

Dalam situasi seperti itu, tampillah Soekarno memelopori pembentukan Panitia Sembilan yang kemudian melahirkan naskah Piagam Jakarta. Soekarno menyebut Piagam Jakarta sebagai “hasil kompromi”.

Pada Sidang tanggal 14 Juli 1945, Soekarno menegaskan: “Sudahlah hasil kompromis di antara dua pihak, sehingga dengan adanya kompromi itu, perselisihan di antara kedua pihak hilang. Tiap kompromi berdasar kepada memberi dan menerima, given dan nemen.”

Ketika terjadi perdebatan ideologis yang tajam di Majelis Konstituante, Soekarno pun mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang mengembalikan UUD 1945 sebagai satu kesatuan dengan Piagam Jakarta. Terlepas dari pro-kontra terhadap isi dekrit tersebut, sejarah menunjukkan, hidupnya tradisi ilmu dan dialog intelektual di kalangan elite negara dan masyarakat, menjadi faktor penting dalam menjaga Indonesia dari perpecahan.

Kini, kita menunggu tampilnya ‘Soekarno’ baru yang mampu dan mau mendialogkan secara ilmiah berbagai aspirasi ideologis di negeri kita. Wallahu A’lam.*

Penulis Buku ‘Mewujudkan Indonesia Adil dan Beradab’/ Ketua Program Doktor Pendidikan Islam – Universitas Ibn Khaldun Bogor. Artikel ini pernah dimuat di Jurnal Islamia, Harian Republika, 16 Februari 2017