Oleh: Kholili Hasib

PEKAN lalu dikabarkan sebanyak 30 guru Pendidikan Agama Islam dari TK, SD, SMP, sampai SMA dari beberapa propinsi di Indonesia mengikuti program Pelatihan Pengayaan Teknik dan Metode Pengajaran Pendidikan Agama Islam yang diselenggarakan oleh University of Oxford, Inggris.[Baca: Agar “Toleran” Guru agama Indonesia Dapat Pelatihan di Oxford]

Program pelatihan juga diikuti 10 perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) dari Propinsi Aceh, Sumut, DKI Jakarta, Jabar, Jateng dan Jawa Timur serta Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

Dikatakan, pelatihan yang merupakan Kemenag ini dalam rangka mempelajari metodologi pembelajaran pendidikan agama yang reflektif, aktif, kreatif, efektif yang menyenangkan, serta metodologi pendidikan agama berwawasan multikultural dan demokratis.

Training pembelajaran kreatif mungkin saja tidak bermasalah, namun pendidikan agama berwawasan multikultural ini harus disoal. Patut dipertanyakan pula, untuk keperluan apa belajar metodologi pendidikan agama di kampus sekuler seperti Oxford di Inggris itu. [Baca: 30 Guru Agama Dapat “Pendidikan Multikulturalisme” di Oxford]

Alasan bahwa training tidak mengotak-atik substansi pelajaran dan hanya melatih metode dan teknik mengajar, sehingga tidak perlu dirisaukan, adalah keliru. Kita patut risau atas dua alasan; pertama soal metodologi pendidikan agama itu, kedua tentang problem pendidikan multikulturalisme.

Sebuah metodologi lahir dari paradigma atau falsafah dasar. Kampus Oxford Inggris apakah berparadigma Islam? sejak kapan kampus ini menjalankan falsafah dasar Islam? dan lebih-lebih harap diingat, training yang diselenggarakan Kemenag ini tentang pengajaran Agama Islam, bukan training mengajar kimia, dan matematika.

Jika falsafah dasarnya adalah sekular, maka metodologi yang diajarkan tidak teologis. Lantas, untuk apa menerapkan metode belajar Agama Islam yang a-teologis? Beragama yang a-teologis? Ini sekularisme namanya. Akhirnya, meski belajar metodologi, namun menyentuh substansi pelajaran juga. Jadi tidak berlebihan jika proyek ini dicurigai sebagai proyek sekularisasi pendidikan agama sekolah menengah.

Apalagi salah satu materinya adalah tentang pendidikan multikulturalisme. Pendidikan multikultural merupakan bentuk pendidikan yang arahnya untuk mengeksplorasi berbagai perbedaan dan keragaman, karena perbedaan dan keragaman merupakan suatu keniscayaan (M. Amin Abdullah, Jurnal Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan, Edisi No. 11 Tahun 2001, hal.14). Wawasan ini mengajarkan bahwa semua peserta didik berkududukan sama tanpa memandang gender dan kelas sosial, etnik, ras, agama.

Persoalan mendasarnya adalah, pendidikan berwawasan multikulturalisme ini mengandung paham pluralisme – yaitu paham yang difatwa haram oleh MUI pada tahun 2005. Filosofi yang melatar belakangi pendidikan multikultural ini adalah faham equality yang berakibat pada penyeragaman dan penyamaan semua agama.

Paham pluralisme mendompleng dalam pendidikan multikulturalisme dapat dilihat seperti diungkapkan oleh penggiat pendidikan multikulturalisme bahwa pendidikan multikulturalisme adalah untuk mendapatkan titik-titik pertemuan yang dimungkinkan secara teologis, kemudian membandingkan konsep-konsep ideal yang dimiliki oleh masing-masing agama.

Ternyata, pendidikan multikulturalisme bukan hanya mengajarkan kepada peserta didik tentang keragaman budaya, suku ras, etnis dan agama, tetapi juga mengajarkan paham pluralisme dan relatifisme beragama. Jadi, problem wawasan ini cukup mendasar, yaitu teologis (Jurnal Islamia, No. IX Maret 2014).

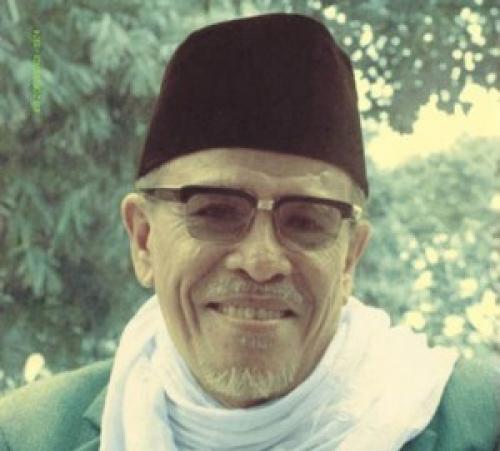

Adian Husaini pernah menerangkan bahaya pendidikan berwawasan multikulturalisme ini. Dalam tulisan berjudul ”Masihkan Percaya Multikulturalisme?” di harian Republika 17 Juni 2012 dia menulis: ” multikulturalisme sedang mendorong seorang Muslim untuk melepas wawasan keimanannya. Muslim dijerat untuk berpikir bahwa tiada beda antara tauhid dan syirik. Agama diletakkan dalam ranah pribadi. Di ranah publik, semua harus di perlakukan sama. Jangan peduli, apakah agama dan budaya itu sesat atau bejat. Yang pen ting agama, yang penting budaya! Kata mereka, negara tidak berurusan dengan soal kebenaran atau kesesatan. Negara harus bersikap netral!”

Dalam Catatan Akhir Pekan [CAP] di hidayatullah.com berjudul “Multikuluturalisme dalam Pendidikan Islam” Adian mengatakan, penggunaan istilah “multikulturalisme sebagai paradigma baru Pendidikan Islam” itu pun sebenarnya sudah bermasalah dan tidak sesuai dengan Islam.

Jadi memang proyek pelatihan guru agama di Oxford ini berupaya mengubah cara pandang belajar Islam. Kaum Muslimin ingin diajari agama Islam yang membuang nilai tauhid. Landasan filosofis pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia didasarkan kepada pemahaman bahwa ”satu Tuhan, banyak agama” merupakan fakta dan realitas yang dihadapi manusia sekarang.

Sudah ribuan tahun kaum Muslimin sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wassallam belajar Islam dengan paradigma tauhid bukan multikulturalisme. Sesuai dengan tujuan dan filosofi dasarnya, multikulturalsime menggeser tauhid. Jelas ini merupakan keanehan. Belajar Islam namun tidak tauhidi. Padahal intisari Islam itu tauhid. Pondasi Islamnya hilang. Jelasnya model pendidikan ini tidak tepat.

Kita patut khawatir, apakah ini proyek meliberalkan anak-anak sekolah menengah? Yang sudah berjalan di sekolah umum, pendidikan agama Islam ini sudah minim, lantas akan diliberalkan.

Di level perguruan tinggi Islam, proyek liberalisasi sudah lama dijalankan. Ketika IAIN hendak diliberalkan oleh Harun Nasution pada tahun 1975, sebetulnya telah ditentang oleh Prof. HM. Rasjidi. Pada tahun itu Prof. Rasjidi menulis surat kepada Menteri Agama dan beberapa eselon tertinggi di Depag. Inti peringatan Prof. Rasjidi itu adalah; gambaran Harun Nasution tentang studi Islam itu berbahaya. Sehingga Menag meminta pemikiran Harun Nasution tidak diajarkan. Namun, peringatan tersebut tidak dihiraukan.

Kita lihat hasilnya, liberalisasi Islam di perguruan tinggi mengancam kerusakan perilaku. Pelajar diajari untuk tidak taat pada tauhid. Maka, Homoseks, lesbian, dan lain-lain berani ’dihalalkan’. Pola pikir ini sebetulnya ancaman serius bagi pelajar Muslim Indonesia.

Kita masih ingat pada tahun 2005 Jurnal JUSTISIA yang diterbitkan oleh Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo mengangkat tema kontroversial “Indahnya Kawin Sesama Jenis”. Ini kampanye sangat ‘menyeramkan’. Padahal praktik lesbi dan homo adalah penyimpangan seksual yang harus disembuhkan serta menjadi media penularan penyakit menular seksual. Jadi, liberalisme mengancam kerusakan akhlak.

Lihatlah masyarakat Barat yang gaya hidupnya serba permisifme. Belajar agama namun hasilnya permisifme. Sama tidak belajar agama sama sekali.

Jika Kemenag meliberalkan guru agama Islam – yang itu artinya proyek meliberalkan pelajar sekolah menengah – maka ini sama saja dengan proyek menghancurkan akhlak pelajar Muslim Indonesia.

Para guru tidak memerlukan pelatihan metodologi pendidikan agama ala Oxford. Belajar adab dan beragama, contohlah ulama, bukan orientalis. Maka, proyek pengiriman guru-guru untuk mengikuti training itu patut dicurigai. Mungkin saja, para guru-guru dari daerah tersebut senang mengikuti training di negara Inggris. Kesannya keren, wah dan hebat. Apalagi bisa jalan-jalan. Namun di sebalik itu, ada misi.

Padahal, pendidikan nasional saat ini menghadapi masalah serius; pelajar sekolah umumnya menghadapi problema akhlak/adab. Alangkah lebih baik Kemenag menyusun proyek besar yaitu; proyek pendidikan adab.

Kenyataan ini juga harus menjadi pelajaran, bahwa lembaga-lembaga Islam dan para insan pendidikan Islam dituntut untuk menawarkan metode pendidikan adab yang bisa masuk ke sekolah-sekolah. Harusnya mereka, berlomba membuat proyek besar; pendidikan adab. Pendidikan adalah investasi besar yang harus menjadi fokus perhatian dakwah Islam.*

Penulis adalah peneliti InPAS