Oleh: Alwi Alatas

Hidayatullah.com | KEBERADAAN masyarakat urban serta negara merupakan dua karakteristik utama suatu peradaban (Scarre & Fagan, 1997: 6). Masyarakat kuno seperti Mesopotamia dan Mesir Kuno berkembang pada awalnya dari masyarakat kecil yang hidup berpindah-pindah menjadi masyarakat yang menetap di tepi sungai atau mata air.

Mereka memulai pertanian dan tumbuh menjadi masyarakat urban dengan tingkat kepadatan penduduk yang terus meningkat. Kota yang mereka tinggali kemudian meningkat statusnya menjadi negara-kota (city-state), dan sebagiannya terus berkembang menjadi kerajaan bahkan imperium.

Kota dan peradaban besar umumnya muncul di sekitar sungai yang penting. Jika al-Qur’an mengatakan bahwa “dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup” (QS 21: 30), maka dalam konteks ini masyarakat dan peradaban pun sebenarnya telah dihidupkan oleh air.

Bagaimanapun, ada wilayah-wilayah yang tidak memiliki sungai atau sumber air yang berlimpah yang menjadi syarat bagi terbentuknya populasi manusia yang padat serta berkembangnya masyarakat urban, di antaranya adalah Semenanjung Arabia (al-Wohaiby, 1981: 16). Tidak ada sungai di kawasan ini, hanya mata air-mata air, di mana Zamzam di Makkah menjadi yang paling menonjol di antaranya. Keterbatasan air di kawasan itu telah mendorong terjadinya gelombang besar migrasi pada kurun sejarah tertentu yang kemudian ikut menjadi arus utama dalam membentuk peradaban lain, misalnya peradaban-peradaban kuno di Mesopotamia dan Mesir (Hitti, 1985: 10-11).

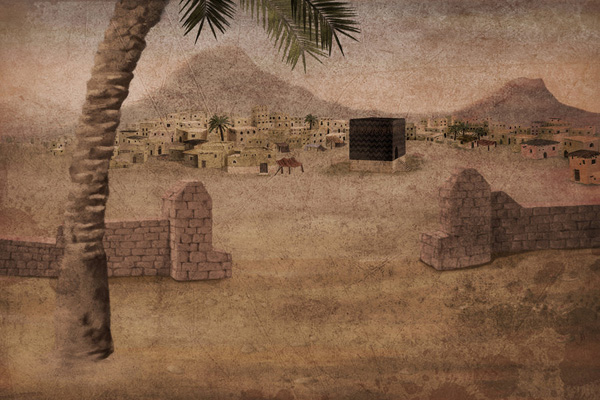

Menjelang kemunculan Nabi, setidaknya ada tiga kawasan urban di Hijaz, yaitu Makkah, Thaif, dan Yastrib. Pengertian urban di sini tentunya mengacu pada kota di masa lalu, bukan kota modern seperti yang ada pada hari ini.

Baca: Nama Lain Kota Makkah Sesuai Al-Quran dan Hadits

Tarif Khalidi (1996: 2) memperkirakan bahwa pada masa itu jumlah penduduk Makkah hanya berkisar 10.000 hingga 15.000 orang. Jumlah ini terbilang kecil dibandingkan populasi kota-kota pada peradaban-peradaban besar yang ada ketika itu. Ketiga kota di atas juga masih terhubung erat dengan komunitas badui nomaden yang ada di sekitarnya dan dari waktu ke waktu berlaku transaksi ekonomi serta perpindahan manusia di antara kedua komunitas ini.

Allah menakdirkan bahwa Nabi akhir zaman yang muncul di Arabia, yaitu Nabi Muhammad ﷺ, lahir dan besar di Makkah, wilayah urban yang terpenting di Hijaz. Saat kesulitan dakwah di kota itu memuncak dan Nabi mencari dukungan dari luar Makkah, beliau berusaha mendapatkannya dari berbagai kabilah yang ada di sekitar kawasan itu.

Namun, upaya terpenting beliau antara lain tertuju ke Thaif, kota yang kedudukannya bersanding dengan Makkah, yang keduanya disebut di dalam al-Qur’an (al-Zukhruf: 31) sebagai qaryatayn atau dua buah kota (Al-Qurṭubī, 2006: 19/36; Ibn Kathīr, 1999: 7/225). Namun upaya tersebut tidak berhasil. Dukungan akhirnya beliau dapatkan dari kota lainnya di kawasan itu, yaitu Yastrib. Nabi ﷺ dan para sahabatnya kemudian hijrah ke kota Yastrib dan seterusnya kota ini menjadi pusat pemerintahan beliau.

Makkah merupakan kota berbasis perdagangan, sementara Yastrib – sebagaimana juga Thaif – adalah kota berbasis pertanian/perkebunan. Dua komunitas berlatar profesi yang berbeda, Muhajirin (Makkah) dan Anshar (Yastrib), dipersaudarakan oleh Nabi di Yastrib dan kerja sama di antara mereka melahirkan sinergi yang kuat. Nabi kemudian mengubah nama Yastrib menjadi Madinah al-Munawwarah, artinya kota yang bercahaya, tetapi secara ringkas dipanggil sebagai Madinah.

Penamaan kota itu sebagai Madinah merupakan hal yang menarik. Madinah biasanya difahami sebagai kota dalam skala yang lebih besar daripada qaryah. Seolah nama ini memproyeksikan kedudukan kota ini sebagai wilayah urban yang tumbuh besar serta menjadi cikal bakal sebuah peradaban baru. Walaupun kedudukan Madinah sebagai pusat (kenegaraan) peradaban Islam hanya bertahan selama kurang dari 40 tahun, hingga penghujung era Khulafa’ al-Rasyidin, kedudukannya sebagai pusat keagamaan yang penting dari peradaban Islam tetap bertahan hingga ke hari ini.

Hal penting lainnya adalah kata Madinah berasal dari akar kata yang sama dengan dīn (agama) dan tamaddun (peradaban). Hal ini seolah menggarisbawahi bahwa penamaan kota ini menjadi satu fase baru dimana nilai-nilai keagamaan ditegakkan dan darinya sebuah peradaban besar akan muncul. Tentang hal ini, Syed Muhammad Naquib al-Attas (1993: 53) menulis:

Kita harus melihat fakta bahwa al-Madīnah disebut dan dinamai demikian karena di sanalah agama yang benar (the true dīn) terwujud bagi umat manusia. Di sana orang-orang beriman menundukkan diri mereka di bawah otoritas dan yurisdiksi Nabi yang Suci (semoga Tuhan memberkati dan memberinya Kedamaian!), [yang merupakan] pemimpin/hakimnya (its dayyān); di sana realisasi hutang kepada Tuhan mengambil bentuk yang pasti, dan cara serta metode penebusannya yang disetujui mulai terungkap…. Lebih jauh kita dapat melihat bahwa Kota tersebut, bagi komunitas itu, menjadi lambang tatanan sosial-politik Islam; dan bagi individu Mukmin menjadi, dengan analogi, simbol dari tubuh dan keadaan fisik si Mukmin di mana jiwa rasional, mengacu pada dia yang semoga Tuhan memberkati dan memberinya kedamaian!, menjalankan otoritas serta pemerintahan yang adil.

Artinya, di satu sisi kota ini menjadi perwujudan pengabdian masyarakat Muslim di tingkat sosial-politik. Sementara di sisi lain kota ini juga menjadi simbol tubuh fisik seorang Mukmin, di mana Nabi menjadi jiwa atau akal yang memimpinnya.

Baca: Madinah pada Akhir Zaman

Masyarakat Arab badui yang hidup berpindah-pindah memiliki tempatnya yang tersendiri di dalam Islam. Bagaimanapun, hidup menetap mendapat penekanan lebih di dalam Islam, karena agama dapat dijalankan dengan lebih sempurna di dalam suatu masyarakat yang menetap. Kaum nomaden biasanya tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk menuntut ilmu dan bergaul dengan orang-orang yang soleh, sehingga sifat dan perilaku mereka cenderung kasar. Karena itu Nabi mendorong orang-orang Arab badui yang masuk Islam untuk menetap di Madinah dan beliau juga melarang para sahabatnya untuk hidup seperti orang-orang Arab badui.

Dengan demikian, kehidupan urban di Madinah maupun di kota-kota penting lainnya memiliki kedudukan yang strategis di dalam Islam. Tetapi kedudukan penting dari suatu wilayah urban bukanlah pada aspek kompleksitas sosialnya, pada penumpukan materi di dalamnya, apalagi pada kehidupan glamornya. Kedudukan pentingnya di sisi Islam lebih ditekankan pada aspek keindahan ilmu dan adab yang ada di dalamnya.

Kehidupan urban, walaupun dihargai di dalam Islam, juga memiliki potensi yang negatif. Kehidupan urban ketika semakin berkembang akan menjadikan penduduknya terekspos dengan materialisme dan kemewahan duniawi. Hal ini berpotensi menimbulkan korupsi di dalam jiwa manusia yang dapat merusak fitrah serta sifat-sifat baik yang dimilikinya.

Karena itu, Rasulullah ﷺ memberikan penekanan pada pentingnya kesederhanaan dan zuhud, agar terhindar dari bahaya yang dapat muncul di kehidupan perkotaan. Dalam satu kesempatan, ketika mendengar para sahabat berbincang tentang perkara-perkara duniawi, Nabi pun bersabda kepada mereka bahwa “Kekumuhan (al-badhādhah) adalah bagian dari iman” (HR Abu Daud; statusnya hasan). Al-badhādhah secara bahasa bermakna “kekumuhan” (shabbiness), “kekotoran” (dirtiness), “kecemaran” (filth), dan “berantakan” (untidiness) (Wehr, 1966: 48). Tetapi tampaknya yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah kesederhanaan dan sikap zuhud. Agar kemewahan duniawi yang ditawarkan oleh kehidupan urban tidak sampai membuat orang-orang yang beriman takjub dan terpengaruh. Wallahu a’lam, Kuala Lumpur,15 Sha’ban 1442/ 29 Maret 2021.*

Penulis adalah staf pengajar di Jurusan Sejarah dan Peradaban pada International Islamic University Malaysia (IIUM)

Daftar Pustaka

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1993. Islam and Secularism. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).

Hitti, Philip K. 1985. History of the Arabs. Houndmills: Macmillan Education.

Ibn Kathīr, Abū al-Fidā’ Ismāꜥīl. 1999. Tafsīr al-Qur’ān al-ꜥAẓīm, Vol. 7. Riyaḍ: Dār Ṭaybah li-l-Nashr wa-l-Tawzīꜥ.

Khalidi, Tarif. 1996. Arabic historical thought in the classical period. Cambridge: Cambridge University Press.

Al-Qurṭubī, Abū Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad Abī Bakr. 2006. Al-Jāmiꜥ al-Aḥkām al-Qur’ān, Vol. 19. Beirut: Al-Resalah.

Scarre, Christopher & Brian M. Fagan. 1997. Ancient Civilizations. New York: Longman.

Wehr, Hans. 1966. A Dictionary of Modern Written Arabic. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.

Al-Wohaibi, Mohammed Abdullah. 1981. “Nomads in al-Hejaz Province: A geographic Study of Nomads near the City of Taif.” Master Thesis. Oklahoma State University.