‘Umrān tidak melulu berkenaan dengan ekonomi dan kehidupan materi, Ia juga berkaitan dengan peradaban dan hal-hal yang spiritual dan imani

Oleh: Dr. Alwi Alatas

Hidayatullah.com | SEBAGAIMANA telah ditulis pada artikel sebelum ini, ada lebih dari satu kata di dalam bahasa Arab yang memiliki makna “peradaban”. Pada artikel lepas telah dijelaskan tentang kata ḥaḍārah, berikut akar kata dan beberapa turunan katanya.

Pada kesempatan ini akan didiskusikan kata ‘umrān serta beberapa perkataan yang berkaitan dengannya. Perlu digarisbawahi bahwa ‘umrān merupakan istilah yang dipilih dan diusulkan oleh Ibn Khaldūn (1958) sebagai satu disiplin ilmu baru yang menjelaskan tentang kebudayaan dan peradaban manusia.

Terlepas dari itu, artikel ini akan lebih banyak membahas tema ini dari sudut pandang bahasa. Akar dari kata ‘umrān di dalam bahasa Arab adalah ‘amara (‘ain-mim-ra’). Kata ini memiliki banyak makna, di antaranya adalah “berkembang” (to flourish), “berkembang pesat” (to thrive), dan “makmur” (to prosper).

Kata ini juga bermakna “berpenghuni” (inhabited, populated), “terisi” (filled up), “membangun/mendirikan” (to build, construct, erect), “diolah/dibudidayakan” (cultivated), “mendiami” (to settle, colonize), dan “beradab” (civilized) (Hans-Wehr, 1966: 643).

‘Amara juga berarti “panjang umur” (to live long). Kata “umur” dalam bahasa Indonesia/Melayu memang berasal dari kata Arab ‘umr (life span), yang merupakan salah satu turunan kata ‘amara. Ada yang mengatakan bahwa umur adalah rentang waktu ketika ruh mendiami/menghuni dan memakmurkan jasad.

Kata turunan lainnya adalah ‘umrah, yang bermakna ibadah umrah ke Ka’bah di Makkah. Pengambilan dari akar kata ini mungkin karena para peziarah mengisi dan memakmurkan Baitullah dengan tawaf dan ibadah di sepanjang tahun selain waktu haji.

Kata ‘imārah berarti “bangunan” (building, structure, edifice). “Kolonialisme” (colonialism) merupakan makna dari kata turunan yang lain, yaitu isti‘mār.

Namun, makna yang kiranya lebih akurat pada kebanyakan kasus kolonialisme adalah “imperialisme” (imperialism) dan “eksploitasi” (exploitation).

Kata ‘umrān yang menjadi fokus pembahasan ini memiliki arti “kehidupan yang ramai” (bustling life), “keadaan berpenghuni” (inhabitedness), “keadaan berkembang/maju” (flourishing, thriving), “kemakmuran/kesejahteraan” (prosperity). Ia juga bermakna “bangunan” (edifice, building), atau yang paling berkaitan dengan kajian ini adalah “peradaban” (civilization) dan “kebudayaan” (culture) (Hans-Wehr, 1966: 643).

Di dalam bahasa Indonesia/Melayu, di antara kata yang paling berkaitan dengan ‘amara adalah “makmur” yang juga berasal dari bahasa Arab. Perkataan makmur dalam bahasa Indonesia/Melayu bermakna “banyak hasil”, “banyak penduduk dan sejahtera”, “serba kecukupan” (“Makmur,” KBBI), “mempunyai hasil yang banyak”, “mempunyai penduduk yang banyak”, “hidup mewah” dan “tidak kekurangan apapun” (“Makmur,” PRPM).

Dengan demikian, ia juga berkaitan dengan perkataan “sejahtera” dan “kesejahteraan”, yang memiliki arti aman dan makmur.

Lawan kata ‘umrān adalah kharāb (Ibn Manẓūr, 1119H: 1121) yang bermakna “kehancuran” (ruin, state of destruction), “ketandusan” (deshalation), dan “menjadi mubazir/tersia-sia/terbuang” (waste) (Hans-Wehr, 1966: 231). Jika peradaban dan orang-orang yang beradab suka membangun dan menciptakan kemakmuran/kesejahteraan, maka sebaliknya barbarisme dan orang-orang biadab cenderung merusak, meruntuhkan, dan melakukan vandalisme.

Di dalam al-Qur’an (59: 2) disebutkan perkataan yukhribūna buyūtahum, “mereka menghancurkan rumah-rumah mereka”, yang berkaitan dengan orang-orang Yahudi Bani Nadhir di kota Madinah. Mereka berkhianat terhadap Nabi ﷺ dan diperangi di antara masa Perang Uhud dan Khandaq.

Mereka akhirnya kalah dan diusir keluar dari kota Madinah. Sebelum pergi, mereka meruntuhkan bagian-bagian rumah mereka dan membawa apa saja yang dapat mereka bawa, meninggalkan rumah-rumah mereka dalam keadaan rusak dan terbengkalai (Al-Qurthubi, n.d.: XVI/215-218).

Manusia tentunya diciptakan bukan untuk merusak, tetapi untuk membangun peradaban di muka bumi. Al-Qur’an (11: 61) menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dari bumi (tanah) dan menjadikan mereka sebagai penghuni dan pemakmurnya (huwa ansha’akum min al-arḍ wa-sta‘marakum fīhā).

Maknanya menurut Ibn Manẓūr (1119H: 3101) adalah Allah telah “memberikan otoritas kepadamu [manusia] untuk membangunnya [bumi], memunculkan kaum-mu daripadanya, dan menjadikanmu sebagai penghuninya (adzina lakum fī ‘imāratihā wa-stikhrāji qawmikum minhā wa ja‘alakum ‘ummārahā).

Di antara makna ista‘marakum fīhā adalah dijadikan manusia sebagai penghuni bumi selama masa hidupnya (Ath-Thabari, 2007: XIV/109). Sementara al-Qurthubi (n.d.: IX/132-133) menyebutkan bahwa memakmurkan di dalam kalimat itu berarti membangun tempat tinggal, bercocok tanam, menggali parit, dan lain sebagainya.

Ia juga mengutip pendapat al-Dahhak yang menyebutkan bahwa lafaz ista‘marakum fīhā bermakna diberikannya masa yang panjang bagi manusia untuk memakmurkan bumi. Menurut al-Qurthubi rentang masa pemakmuran ini berkisar antara 300 hingga 1000 tahun.

Kata ‘umrān memberikan muatan ekonomi yang menonjol bagi peradaban. Manusia dijadikan sebagai penghuni bumi, membangun tempat tinggal di dalamnya dan bersama individu-individu lainnya membuat bangunan-bangunan dengan berbagai fungsinya.

Mereka menumbuhkan tanaman dan membangun kanal-kanal irigasi. Surplus yang dihasilkan dari aktivitas pertanian dan perkebunan meniscayakan munculnya perdagangan dan perekonomian. Mereka mengeksploitasi sumber daya yang ada di bumi, sehingga keadaannya terus maju dan berkembang menjadi peradaban besar, yang menawarkan kehidupan makmur dan sejahtera.

Namun, perlu diingat bahwa istilah ‘umrān tidak melulu berkenaan dengan ekonomi dan kehidupan materi. Ia juga berkaitan dengan hal-hal yang spiritual dan imani.

Dalam konteks pandangan alam Muslim (Islamic worldview), ini menjadi lebih relevan lagi, karena dalam pandangan Islam, yang spiritual lebih besar bobotnya daripada yang fisik atau materi. Demikian pula, meskipun kehidupan duniawi ini merupakan sesuatu yang penting, dalam pandangan Muslim, kehidupan ukhrawi jauh lebih tinggi nilainya.

Perkataan yang berkaitan dengan ‘amara kadang memang digunakan dalam konteks keagamaan. Jika kata ini diarahkan kepada Allah (‘amarallaha), maka ia bermakna mengibadahi-Nya (‘abadahu). Ya‘muru rabbahu bermakna dia (seseorang) shalat dan berpuasa.

Demikian pula disebut sebagai rajulun ‘ammār ketika seseorang itu banyak shalat dan puasanya (kathīr al-ṣalāh kathīr al-ṣiyām), dan jika ia merupakan seseorang yang kokoh imannya (al-rajul al-qawiyy al-īmān) (Ibn Manẓūr, 1119H: 3102-3103).

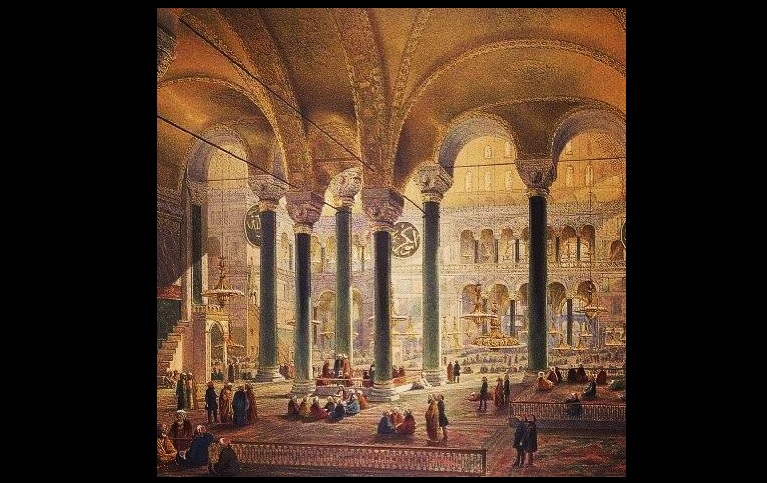

Jika kata ‘amara dikenakan kepada masjid, bermakna ia diisi dengan ibadah serta pelayanan yang berkaitan dengannya. Di langit ada sebuah tempat bernama Bayt al-Ma‘mūr, yang secara metafisik berada sejajar dengan Ka’bah.

Setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke dalamnya untuk memakmurkannya, dan ketika mereka pergi, mereka tidak pernah datang lagi ke tempat itu (Al-Qurthubi, n.d.: XVII/306-307). Menurut Ibn Manẓūr (1119H: 3101), arti dari al-ma‘mūr adalah al-makhdūm atau “yang dilayani” (served).

Terkait dengan makna ini juga orang-orang musyrik Makkah dahulu telah mengklaim diri mereka sebagai pemakmur Masjid al-Haram. Mereka telah menghuni Tanah Haram, memberi minum bagi jamaah haji, dan memberikan berbagai layanan lainnya terkait Baitullah.

Namun Allah menolak hal itu karena mereka tidak beriman, sembari menegaskan bahwa yang layak untuk memakmurkan tempat itu adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir (QS 9: 17-18) (Ath-Thabari, 2007: XII/636-637). Hal ini menunjukkan bahwa pemakmuran yang bersifat fisik menjadi tidak berarti tanpa disertai dengan substansi imaninya.

Pemakmuran yang bersifat spiritual tidak harus dianggap bermusuhan dengan yang fisik. Aktivitas keagamaan tidak jarang memiliki hubungan yang positif dengan aktivitas yang bersifat materi.

Sebagaimana diketahui, aktivitas haji dan umrah di Masjid al-Haram telah membuka jalan bagi masyarakat kota Makkah dalam mengembangkan perdagangan dan aktivitas perekonomian. Dalam hal ini, pemakmuran Masjid al-Haram yang bersifat rohani ikut memberikan implikasi bagi pemakmuran kota Makkah secara ekonomi.

Pada akhirnya, kita sebagai Muslim memahami bahwa walaupun bumi dan dunia ini menjadi tempat manusia membangun peradaban besar, ia bukanlah tempat yang kekal abadi. Pada satu hati nanti, bumi dan alam semesta akan hancur dan berakhir, dan yang tersisa hanyalah akhirat yang abadi (Ibn Manẓūr, 1119H: 1121). Dengan begitu, bumi merupakan obyek dari dua kata yang berlawanan tadi: ‘umrān (keadaan berkembang, peradaban)dan kharāb (kehancuran).

Sebesar dan sehebat apapun suatu peradaban, pada akhirnya ia akan hilang dan dilupakan, begitu pula dengan bumi yang telah dimakmurkan oleh manusia selama berabad-abad lamanya.

Karenanya, kita tidak perlu memandang hasil yang dicapai oleh manusia dan peradabannya dengan rasa takjub yang berlebihan. Pandangan dan sikap yang proporsional tentang hal ini insya Allah akan membawa manusia pada kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat.*/Kuala Lumpur (12 Sya’ban 1444/5 Maret 2023)

Penulis adalah staf akademik di International Islamic University Malaysia (IIUM)

Daftar Pustaka

- Hans-Wehr. 1966. A Dictionary of Modern Written Arabic. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.

- Ibn Khaldūn. 1958. The Muqaddimah: An Introduction to History, Vol. I (Trans. Franz Rosenthal). New York: Bollingen Foundation.

- Ibn Manẓūr. 1119H. Lisān al-‘Arab. Kairo: Dār al-Ma’ārif.

- Makmur. n.d. KBBI. https://www.kbbi.web.id/makmur

- Makmur. n.d. PRPM. https://prpm.dbp.gov.my/cari1?keyword=makmur

- Al-Qurthubi. n.d. Tafsir Al Qurthubi Vol. IX. Jakarta: Pustaka Azzam.

- Al-Qurthubi. n.d. Tafsir Al Qurthubi Vol. XVI. Jakarta: Pustaka Azzam.

- Al-Qurthubi. n.d. Tafsir Al Qurthubi Vol. XVII. Jakarta: Pustaka Azzam.

- Ath-Thabari. 2007. Tafsir Ath-Thabari Vol. XII. Jakarta: Pustaka Azzam.

- Ath-Thabari. 2007. Tafsir Ath-Thabari Vol. XIV. Jakarta: Pustaka Azzam.