Oleh: Syamsi Ali

Sisi Muslim

Tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya islamophobia juga disebabkan oleh pengikut agama ini sendiri. Bahkan boleh jadi mayoritas penyebab tersebut justeru datang dari umat Islam itu sendiri. Dengan kata lain, islamophobia terkadang merupakan ‘reaksi’ dari dari ‘aksi’ umat itu sendiri. Beberapa hal dapat disebutkan antara lain:

Pertama: Misrepresentasi ajaran Islam

Sesungguhnya Islam itu indah. Dan sungguh keindahan itu tak terkalahkan oleh keindahan apapun (lyuzhirahu ‘aladdini kullih). Dan mata siapapun yang melihatnya pasti akan jatuh hati, walau kebanyakan manusia mengingkari kata hatinya.

Teringat seorang baduwi yang datang ke Mekah untuk menemui seseorang yang dikenal ahli sihir, pemecah belah, dan pemberontak. Namanya Muhammad bin Abdullah (SAW). Namun setibanya bertemu Nabi, sang Badui terkesima karena yang ditemu seseroang ahli badah, dengan wajah khusyu’ nan bersih dan bersinar.

Mendengar dan melihat langsung keindahan reprsentasi Islam dari rasulullah SAW, menjadikan sang baduwi langsung mengikrarkan: ‘Asy-hadu an laa ilaaha illa Allah wa ash-hadu anna Muhammadan rasul Allah’.

Itu hanya satu dari segudang keindahan Islam. Dan Rasul sebagai representasi langsung dari keindahan itu telah membuktikan betapa tiada yang mampu menahan keindahannya. Dan itulah makna ayat: ‘Wa Allahu mutimmu nuurihi walau karihal kaafiruun’ (As-Shof).

Sayang, bahwa keindahan itu tertutupi oleh banyak hal. Tapi salah satu penutup keindahan itu adalah ‘misrepresentasi’ pengikutnya sendiri. Islam berada di sebuah lembah, sementara prilaku umatnya berada pada lembah yang lain. Tragisnya, dalam banyak hal orang lain menilai agama ini dari prilaku pengikutnya.

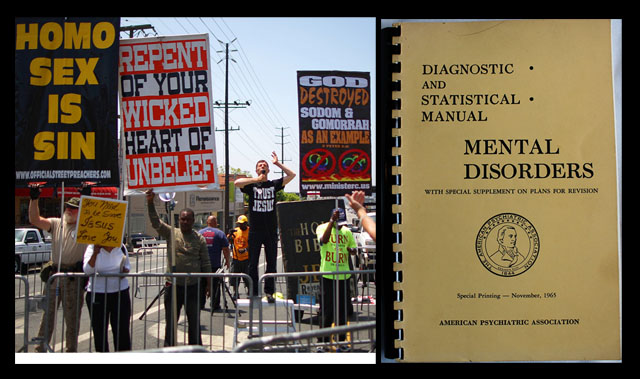

Maka, misrepresentasi Islam secara alami menumbuhkan ‘rasa takut’ (phobia) di kalangan banyak non Muslim.

Kedua: pemahaman yang sempit dan/atau di luar konteks yang benar

Ketakutan terhadap berbagai konsep keislaman, seperti jihad dan syari’ah, terkadang memang disebabkan oleh pemahaman sempit dan/atau di luar konteks yang sebenarnya.

Penulis pernah diminta mengisi sebuah seminar tentang ‘Syari’ah’, sebuah istilah atau konsep baku dalam agama yang ditakuti oleh banyak kalangan di AS, termasuk beberapa politisi dan bahkan mereka yang menganggap diri sebagai kalangan akademis. Acara seminar ini diadakan secara khusus untuk non Muslim di daerah Long Island, New York.

Usai acara banyak di antara mereka yang ‘appreciate highly’ apa yang kita sampaikan secara lugas, dengan bahasa yang mudah dan sederhana. Bahkan, organisasi Katolik do Long Island memuat makalah saya tersebut dalam website mereka untuk dibaca oleh para pengikutnya.

Ternyata, kebanyakan di antara mereka itu sebelum seminar memahami ‘syari’ah’ dari beberapa website Muslim yang hanya memusatkan perhatian kepada ‘hukum pidana’, seperti potong tangan, rajam, dll. Sementara hal-hal lain, yang terkadang lebih menyentuh kehidupan riil umat, seperti kesalehan sosial, jujur dalam prilaku politik misalnya, adil dalam bisnis, dll., sama sekali tidak ditampilkan.

Memahami dan menampilkan konsep-konsep Islam, termasuk jihad dan syari’ah, secara sempit dan/atau di luar konteks, menjadikan banyak pihak yang ‘ketakutan’ dan bahkan cenderung untuk melihatnya sebagai musuh yang harus diperangi. Jihad yang dipahami secara terbatas sebagai ‘perang’ adalah pemahaman yang terbatas, dan terkadang di luar konteks. Dan harus diakui bahwa konsep yang mulia ini dalam banyak hal telah banyak disalah praktekkan oleh sebagian mereka yang mengaku berjuang untuk Allah dan agamaNya. Dan ini pula merupakan kontribusi besar terhadap ‘kesalah pahaman’ dan ‘ketakutan’ (phobia) non Muslim terhadap ajaran yang mulia ini.

Ketiga: Pemahaman dan praktek kultur atas nama agama

Memahami dan mempraktekkan agama berdasarkan kultur atau sebaliknya mempraktekkan ‘budaya’ atas nama agama boleh jadi menyebabkan kesalah pahaman yang besar terhadap agama ini. Kultur atau budaya adalah produk local masing-masing manusia. Semua kelompok manusia memiliki ‘afiliasi kultur’ masing-masing, dan boleh jadi bangga dengan kultur tersebut.

Masyarakat Muslim Timur tengah misalnya, memiliki kultur Timur Tengah. Mulai dari cara berpakaian, interaksi antar anggota masyarakat (cara salam, dll.), hingga kepada bagaimana mempersepsikan ‘ciri-ciri ketakwaan’ itu sendiri. Maka, bagi seorang Muslim saudí Arabia melihat seorang Muslim tanpa janggut yang panjang, boleh jadi dianggap islamnya kurang ‘sunnah’. Atau seorang Imam yang mengimami atau bahkan sedang jalan di jalan tanpa jubah dan sorban, maka Imam itu adalah imam yang kurang ‘sunnah’.

Beberapa praktek sosial Asia Selatan, Bangladesh, Pakistan dan India misalnya, di mana dalam pandangan fikih mereka wanita seharusnya tidak ikut shalat berjamaah di masjid. Dan terkadang pelarangan ini didasarkan kepada sebuah hadits, yang didapati sebagai hadits dhaif, mengatakan bahwa sebaik-baik shalat bagi kaum wanita adalah di rumah. Dan sebaik-baik shalat di rumah mereka adalah di dalam kamar. Pandangan (walaupun dalam argumentasi fikih) seperti ini tentunya banyak didasarkan kepada pemahaman kultur.

Tak jarang kita temui orang-orang Timur tengah atau Asia Selatan yang tidak ingin menampakkan wajah yang ceria, mudah tersenyum, ketika berpapasan dengan sesama Muslim yang berlawanan jenis. Padahal, senyuman itu belum tentu diartikan godaan. Bahkan minimal menjawab salam misalnya, kita dapati ada yang tidak menjawab salam karena dianggap tabu berbicara kepada non muhrim.

Pemahaman dan praktek Islam seperti ini akan banyak berkontribusi kepada ‘kekhawatiran’ dan bahkan ‘ketakutan’ kepada non Muslim bahwa nantinya mereka akan dirubah secara radikal oleh Islam. Amerika memang punya karakteristik budaya pakaian (asal menutup aurat), yang terkadang oleh sebagian Muslim dilihat sebagai tidak Islami.

Beberapa waktu lalu, seorang Imam bercanda, walau saya anggap serius. Menurutnya, saya kok pakaiannya tidak menampakkan sebagai seorang Imam? Ketika saya tanya ‘What does it mean to be Imams like dress?” Dia sendiri bingung dan tidak punya jawaban. Saya katakan “You will see one day in America an Imam with Jeans and Cowboy hat leading the prayer in the masajid’. And I said ‘there is nothing to worry about that!”.

Tentu banyak contoh yang dapat diberikan. Termasuk dalam hubungan suami isteri, masalah isu-isu domestik misalnya. Seorang suami karena secara kultur selalu dominan di beberapa negara Islam, di AS juga masih ingin seperti itu. Padahal, isteri telah disuguhi dengan berbagai konsep kesetaraan gender, yang seungguhnya kalau dipahami secara benar adalah konsep islam. Maka terjadi ‘gesekan-gesekan’ dalam rumah tangga yang besar.

Keempat: Kurangnya partisipasi sipil

Di antara perbedaan mendasar antara Amerika dan banyak negara adalah bahwa semakin kita terlibat partisipatif dalam seluru sisi kehidupan komunal, akan semakin banyak hak-hak yang dapat diraih dan akan semakin mendapat ‘appresiasi’ umum baik dari pemerintah maupun sesama anggota masyarakat.

Masyarakat Muslim di Amerika, khususnya generasi awal imigran, memang masih sangat pasif dalam kegiatan civic mereka. Hal ini terlihat betapa ‘marah dan gerahnya’ ketika ada sebuah perundang-undangan yang diloloskan dan ternyata merugikan umat Islam. Akan tetapi mereka lupa bahwa ketika memilih mereka yang duduk di kursi parlemen itu, mereka hanya bersifat ‘tidak mau tahu’.

Mungkin dalam tingkatan yang lebih kecil adalah berapa orangtua Muslim yang terlibat dalam acara-acara ‘parent teachers association?’. Padahal, kalau saja di organisasi ‘wali murid’ ini dapat dipengaruhi maka sungguh besar dampaknya dalam mengurangi ‘islamophobia’. Dengan keaktifan dalam acara-acara mereka, maka beberapa aspek budaya Islam dapat “disusupkan” sehingga Islam dan Muslim semakin dikenal.

Di sini masyarakat Amerika akan membuka mata bahwa ternyata keberadaan Islam di Amerika tidak perlu ditakuti atau threat (ancaman), tapi partner dalam membangun.

Kesimpulan

Memang islamophobia di Amerika Serikat masih sangat tinggi. Ketakutan sebagian masyarakat Amerika itu juga ternyata ‘terefleksi’ dalam berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah di kemudian hari, termasuk dilolskannya berbagai undang-undang (peraturan) yang sangat diskriminatif dan merugikan komunitas Muslim.

Namun demikian, kenyataan ini tidak perlu menjadikan umat Islam di Amerika pessismis, apalagi putus asa. Sebaliknya, seharusnya umat Islam AS sadar sejarah bahwa semua imigran yang datang ke AS mengalami hal sama, bahkan lebih buruk dari apa yang menimpa umat Islam saat ini.

Hanya yang lebih menggembirakan kenyataan bahwa ternyata Islamophobia tidak saja semakin mempopulerkan ajaran agama ini, sebaliknya semakin banyak mendapat dukungan, baik mereka yang memilih mengikuti ajarannya atau sekedar menjadi ‘benteng’ dari serangan-serangan refleksi ketakutan irasional tersebut.

Akhirnya, yang paling penting bagi umat ini, bukan apa yang islamophobic (orang-orang islamophobia) lakukan. Tapi yang terpenting adalah “What i can do to face and challenge it”? Barangkali ungkapan yang paling tepat, seperti yang digambarkan dalam al-Qur’an adalah maa lakum an laa tuqaatiluu…..’. Makna sederhana dari ayat ini adalah “What is wrong with you, that makes you passive?”.

Semoga kita tersadarkan dari lamunan panjang untuk mencapai kesuksesan dengan berangan-angan dan berandai-andai. Dan semoga ‘islampphobia strikes’ (serangan-serangan islamophobia) itu membangkitkan kita dari ketidak sadaran akan tanggung jawab. Atau sebaliknya menyadarkan kita bahwa kesadaran itu memerlukan ‘rasionalitas’ dalam bersikap sehingga ‘reaksi’ yang kita lakukan tetap berada dalam ‘limit-limit’ Islami dan ‘strategi; serta tujuan yang sesuai. Amin!*/New York, 1 Juni 2011

/Tulisan Pertama/ /Tulisan Kedua/

Penulis adalah imam Masjid Islamic Cultural Center of New York