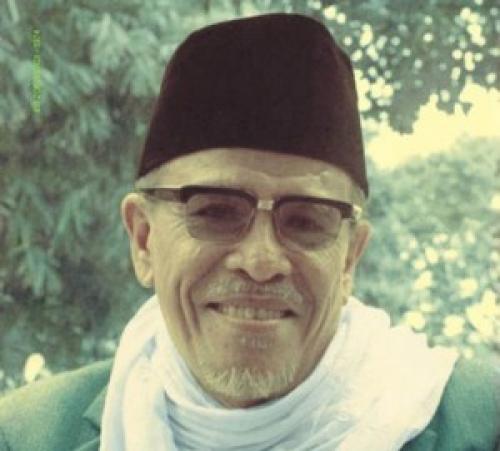

Hidayatullah.com | MENYITIR sabda Nabi yang menerangkan bahwa ulama adalah “Waratsatul Anbiaa”, Buya Hamka secara apik menjelaskan siapa sebenarnya ulama.

Penjelasan itu termuat pada brosur atau majalah Berkala-Bulanan Suara Ulama nomor II tahun 1969. Di situ dicantumkan karya Buya berjudul “Para Ulama Dewasa Ini” yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Provinsi Jawa Barat, Seksi Publikasi.

“Ulama2,” kata beliau dalam menerjemahkan kata waratsatul anbiyaa, “adalah penerima pusaka dari Nabi2.” Bahasa populer sekarang: ulama adalah pewaris para Nabi.

Oleh karenanya, tidak bisa disebut ulama –sebagaimana yang berlaku saat itu yang terlalu simplistik dan wadag dalam penyebutan orang sebagai ulama– yang sekedar kulit, sementara ilmu dan kehidupannya belum teruji sebagaimana para Nabi.

Setelah membaca tulisan beliau sampai selesai, penulis menemukan ada dua macam ulama. Pertama, ulama yang benar-benar pewaris Nabi. Kedua, ulama dunia yang berhenti pada gelar dan memanfaatkan keulamaannya demi kepentingan duniawi. penulis meminjam istilah Imam Al-Ghazaly, ada istilah: Ulama Akhirat dan Ulama Dunia.

Ulama sejati adalah ulama yang meneladani para Nabi. Para utusan Allah itu seluruh hidupnya dikorbankan untuk menyampaikan apa yang dititahkan Allah.

Laksana para Nabi, semestinya ulama itu adalah pemimpin revolusi, mengubah, menentang tradisi lama yang sudah bobrok.

Tidak ada yang ditakuti oleh mereka, selain Allah. Sementara dunia dengan segenap pernak-perniknya tidak akan bisa menghambat langkah untuk melanjutkan tugas yang diembankan oleh Allah.

Tulis beliau, siapa yang sanggup mewarisi Nabi Nuh yang selama 950 taun berdakwah tanpa henti, dan akhirnya pun pengikutnya sedikit?

Termasuk Nabi-nabi lain yang tak kalah berat ujian dan cobaannya, seperti: Ibrahim (dibakar), Syu’aib (dikucilkan), Yusuf (dirayu dan dipenjara), Ayyub (jatuh miskin), Zakariya (dibunuh), Musa (melawan kekuatan tiran), Yunus (dimakan ikan) dan Nabi lain terutama Nabi Muhammad.

Mereka dalam menjalankan misi, siap berjuang, berkorban demi tegaknya misi ilahi. Bila perlu, sampa titik darah penghabisan.

Selain mengambil contoh para Nabi, Hamka juga tak lupa mengambil contoh ulama-ulama Hanif.

Sosok ulama sekaliber Malik bin Anas, Abu Hanifah, Imam Syafi’i, Ahmad bin Hambal, Sufyan Ats-Tsaury, Izz bin Abdussalam, Ibnu Taimiyah dan lain-lain dijadikan contoh konkret oleh beliau.

Mereka adalah ulama yang benar-benar teruji keilmuan dan militansi perjuangannya. Demi mempertahankan kebenaran, ada yang disiksa, dipenjara, diburukkan citranya, diasingkan, diiming-imingi jabatan dan harta, tapi tetap istiqamah dalam menegakkan kebenaran.

Sebenarnya, kata beliau, pada zaman ulama waratsatul anbiya ada juga yang digelari ulama, tapi tidak berani menerima warisan Nabi. Mereka ini pemburu dunia, penjilat penguasa, gampang obral fatwa.

Selama ulama pewaris Nabi masih semangat keislamannya, maka mereka akan menjadi pelopor iman bagi umatnya. Sebaliknya, ketika semangat menurun, yang ada adalah tinggal ulama pada gelar, pakaian, jubah dan sorban.

Ulama semacam itulah pada zaman Revolusi Indonesia direkrut oleh Van Den Plas untuk menyokong kekuasaan penjajah. Beribu-ribu ulama demikian, tidak ada artinya dibanding ulama sejati penerima pusaka Nabi.

“Maka ulama waratsatul Anbiaa,” kata Hamka, ” tetaplah menegakkan kebenaran walaupun golonganja sedikit. Berani ber-‘amar ma’ruf-nahji munkar’, walau-pun seruan itu mulanja akan serupa dengan air djatuh ke pasir. Berani menegakkan kalimat hak di tengah-tengah jang batil; keberanian itu sadja sudahlah suatu kemenangan.”

Dalam kehidupan Hamka, semua yang dikatakan beliau terlihat jelas buktinya.

Sebagai ulama, beliau sebelum kemerdekaan berpartisipasi dalam perjuangan, pernah difitnah pada rezim Orde Lama hingga dipenjara dan disiksa, pernah melepas jabatan ketua MUI pada zaman Orde Baru demi mempertahankan kebenaran yang diyakini. Semua ujian sudah dilaluinya, tapi keimanan dan prinsipnya tidak terbeli.

Demikianlah ulama sejati. Omongan dan tindakan selalu berkesesuaian. Konsisten memperjuangkan kebenaran serta berani menghadapi segala risikonya. Bagai emas ditempa di loyang, ulama sejati akan senantiasa abadi, sementara ulama imitasi laksana buih dilautan yang akan terhempas dalam pusaran zaman.* Mahmud Budi Setiawan