Oleh: Beggy Rizkiyansyah

Sejak itu ia merasa bahwa apa yang dinamai kehormatan tidak ada samasekali di dalam tubuhnya yang telah hancur itu. Cita-citanya untuk meluruskan jalannnya sendiri kini telah padam. Ah, asal ada saja orang yang bisa memberinya barang seringgit sehari ia sanggup mengerjakan segala-galanya yang sebanding dengan tenaga dan kebiasaannya. – Berita Dari Kemayoran – Pramoedya Ananta Toer

KISAH tadi adalah sepenggal kalimat dari sebuah karya tentang pelacur di Jakarta. Kisah itu mungkin fiksi, tetapi menggambarkan dengan jelas kehidupan masyarakat di Jakarta tahun 50-an. Pelacur, yang menurut sebagian orang profesi tertua – entah benar atau tidak- yang jelas sudah menjadi masalah di masyarakat sejak lama, termasuk di Indonesia.

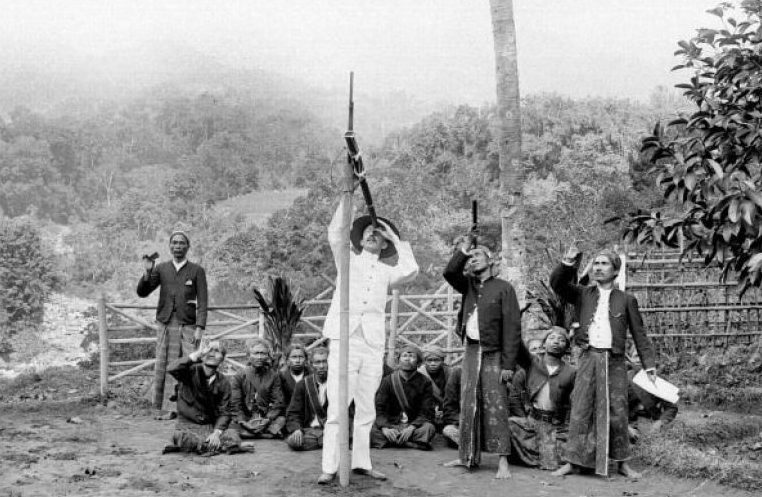

Setidaknya sejak tahun 1650 di nusantara telah ada upaya-upaya untuk mengatasi pelacuran.Bagaimanapun pelacuran lebih lekat dengan pembahasan era kolonialisme ketimbang masa sebelum kolonialisme. Pemerintah kolonial kala itu mendirikan sebuah tempat ‘rehabilitasi’ untuk pelaku prostitusi, tujuannya untuk ketertiban umum. 116 tahun kemudian, pemerintah kolonial memberlakukan pelarangan bagi pelacur untuk memasuki dermaga tanpa izin. Peraturan ini secara tidak langsung mengakui kegagalan ‘rehabilitasi ‘ sekaligus pintu masuk untuk mentolerir prostitusi.(Prostitution In Indonesia: It’s History and Evolution; Terence H. Hull. 1999). Hal ini terlihat ketika tahun 1852, pemerintah kolonial mengesahkan peraturan baru yang melegalkan prostitusi, yang disertai dengan beberapa pembatasan. Peraturan ini meregistrasi para pelacur dan mewajibkan mereka untuk diperiksa kesehatannya seminggu sekali untuk mendeteksi penyakit sipilis dan penyakit menular lainnya. Jika terdeteksi mengidap penyakit, maka mereka akan di isolasi dan dirawat di sebuah institusi yang disebut inrigting voor zieke publieke vrouwmen. Untuk memudahkan penertiban, maka para pelacur didorong untuk beroperasi di rumah bordil.

Di Surabaya misalnya, tiga kampung dijadikan lokalisasi prostitusi. Pemerintah daerah berusaha mencatat para pelacur dan mengecek secara berkala kesehatan mereka. Nyatanya lokalisasi pun tak mampu menahan gempuran praktek prostitusi diberbagai wilayah lain.

Peraturan ini diberlakukan di seluruh Jawa. Namun pada kenyatannya realisasi dilapangan tak sesuai harapan. Peraturan ini sempat direvisi enam tahun kemudian, karena pemerintah menolak untuk dianggap melegitimasi rumah bordil. Namun hal ini tak berarti banyak dibandingkan dengan hadirnya peraturan baru 20 tahun kemudian. Tahun 1874, pengawasan rumah bordil di serahkan kepada pemerintah daerah. Baik tanggung jawab ada dipundak pemerintah pusat maupun daerah, nyatanya upaya pemerintah untuk mengendalikan prostitusi menjumpai kegagalan.

Membanjirnya prostitusi di Hindia Belanda (Indonesia) di abad ke 18-19 adalah buah dari masuknya gelombang pegawai pemerintahan penjajah, baik militer maupun pegawai administratif ke Hindia Belanda. Awalnya, di abad ke 17, para pegawai VOC mulai berdatangan ke Nusantara. kebutuhan untuk berhubungan dengan perempuan memaksa mereka untuk mendatangkan perempuan eropa ke Hindia Belanda untuk dijadikan istri. Namun kebijakan ini tak berjalan mulus, selain berbiaya besar, kehadiran perempuan ‘impor’ ini tak sebanding dengan jumlah pria yang ada. (The Social World of Batavia: European and Eurasians in Colonial Indonesia. Wisconsin: The University of Wisconsin Press).

Para pegawai VOC yang tanpa pasangan ini, sebagian memilih gundik pribumi, sebagian lain memilih untuk menyalurkan hawa nafsu mereka ke prostitusi ketimbang menikahi perempuan lokal. Memang ada sebagian yang memilih untuk menikahi perempuan pribumi. Namun kala itu memiliki pasangan perempuan orang pribumi dianggap tidak pantas bagi orang Belanda. Maka para prostitusi menjadi lahan yang subur.

Perkembangan ekonomi di Hindia Belanda juga menjadi salah satu faktor bertambahnya prostitusi di tanah air. Setelah tahun 1870, perekonomian yang terbuka bagi swasta di Hindia Belanda menggerakan perekonomian kolonial. Perekonomian yang tumbuh menyisakan masalah sosial. Para pekerja perkebunan, kuli-kuli yang jauh dari keluarga mencari penyaluran hasrat seksual mereka dengan mendatangi para pelacur disekitar pusat-pusat kegiatan tadi. Wilayah-wilayah yang terhubung dengan jaringan kereta api, menambah lalu lalang manusia berpindah dari suatu wilayah ke wilayah lain.

Di sepanjang jalur rel kereta api tumbuh subur praktek pelacuran. Di Batavia, tahun 1906, Residen melaporkan pertumbuhan prostitusi. Bogor, Cianjur, Bandung, Cilacap, Yogyakarta pun tak terlewatkan oleh praktek pelacuran merebak.

Di kota dengan pelabuhan, seperti di Surabaya, kapal-kapal yang merapat dihampiri para pelacur menggunakan perahu-perahu. Anak Buah Kapal turun ke darat setelah berlayar sekian lama, mendatangi para pelacur untuk menyalurkan hawa nafsu mereka. Bahkan karena lazimnya, Perusahaan Pelayaran mengizinkan para pelacur untuk naik ke kapal, agar lebih mudah untuk diawasi.

Di kalangan lebih mapan, para manajer dan penyelia berkebangsaan Belanda mengunjungi pelacur di wilayah Jawa Barat, seperti Bandung, Subang, Garut dan lainnya. Kalangan tionghoa pun mengunjungi rumah bordil yang menyediakan para perempuan tionghoa. Lokalisasi nyatanya memang tak mampu membendung praktek pelacuran, karena tiap kelas sosial di masyarakat memiliki tujuan lokasi prostitusi yang berbeda-beda. Pelacur membanjiri jalan-jalan di kota dengan praktek prostitusi jalanan.

Upaya-upaya pemerintah berkaitan dengan pengendalian penyakit menular seksual tak memenuhi harapan. Selain faktor kurangnya tenaga kerja, hanya sedikit pelacur yang terdaftar. Model kebijakan pemerintah kolonial terhadap prositusi pun berubah. Peraturan yang diberlakukan pada 1913 di Hindia Belanda melarang pihak yang memfasilitasi segala bentuk pelacuran, termasuk di hilangkannya kegiatan pemeriksaan kepada para pelacur, sejak dua tahun sebelumnya.

Merebaknya pelacuran bukan tak dapat kecaman dan penolakan dari masyarakat. Tahun 1912, Dr Tjipto Mangunkusumo, yang dikenal sebagai seorang dokter dan tokoh Nasionalis terlibat kampanye anti prostitusi.

Kampanye-kampanye anti prostitusi juga digerakkan oleh berbagai elemen nasionalis lainnya. Namun tak ada yang menolak prostitusi segencar Sarekat Islam.

Sarekat Islam turun langsung ke masyarakat, lewat pembentukan masyarakat anti prostitusi yang bernama Madjoe-Kemoeliaan, yang didirikan di Bandung. Dalam sebuah pertemuan tanggal 30 April 1914,yang dihadiri 600 orang, sebagian besar diantaranya perempuan, Madjoe-Kemoeliaan dibentuk. Dalam pertemuan tersebut, seorang ibu rumah tangga bernama Djarijah mengatakan, wanita seperti bunga; ketika dia cantik, semua orang menginginkannya, tetapi setelahnya dia harus datang ke jalan-jalan.

Menghadapi persoalan ini dia mengusulkan wanita harus diajarkan untuk memiliki penghasilan. Melalui berbagai surat kabarnya, Sarekat Islam menggelorakan penolakan praktek prostitusi. Sarekat Islam mendesak adanya pendidikan yang lebih baik untuk para pemuda sehingga mereka akan melihat keburukan menggunakan pelacur. Bagi para wanita muda didorong untuk memiliki beberapa alternatif untuk mencari nafkah. Bahkan mewakilili organisasi-organisasi di Indonesia, promosi kerajinan tangan bagi perempuan diusulkan sebagai alternatif mata pencaharian.

Tak hanya di Jawa, di Sumatera Barat, Organisasi Islam PERTI saat kongresnya tahun 1939 di Bukit Tinggi, menyerukan peraturan untuk mengatasi masalah prostitusi. Di hadapan 2000 anggotanya, Dr. Rasjidin menjelaskan akibat mengerikan dari sipilis, gonorea dan gangguan mental, yang dia sebut berasal dari industri seks.

Tekanan-tekanan dari Sarekat Islam dan beberapa gerakan nasionalis lainnya memang mampu memaksa pemerintah kolonial untuk membuat peraturan yang akhirnya melarang praktek prostitusi. Rumah-rumah bordil ditutup, pelacur yang beroperasi dijalanan dikenakan denda. Namun tindakan sebatas pelarangan ini memang tak mampu menghentikan laju bisnis hawa nafsu ini, terutama di kota-kota besar.

Tahun 1941, di penghujung kekuasaan Belanda, Di kota-kota besar diperkirakan 15% dari populasi terkena penyakit kelamin. Peralihan penguasa, dari Belanda ke Jepang tak ada artinya untuk meredam praktek prostitusi. Malah semakin suram. Jepang menginjak-injak harga diri perempuan di Indonesia dengan perbudakan seks. Sebuah potret buram dan kekeliruan dalam mencari solusi prostitusi secara menyedihkan terbaca dari kisah Sukarno kepada Cindy Adams dalam bukunya ‘Penyambung Lidah Rakyat.

”Kemudian kubentangkan rencana itu. “Semata-mata sebagai tindakan darurat, demi nama baik anak-anak gadis kita dan demi nama baik negeri kita, saya bermaksud hendak menggunakan layanan dari para pelacur di daerah ini. Dengan demikian orang-orang asing itu dapat memuaskan hatinya dan tidak akan menoleh untuk merusak anak gadis kita.” [Prostitution In Indonesia: It’s History and Evolution; Terence H. Hull, Endang Sulistyaningsih dan Gavin W. Jones. 1999]

Nyatanya kita tahu, lokalisasi di barak ala Sukarno tadi tak berhasil menahan hawa nafsu prajurit Jepang. Malah semakin menjadi dengan memperdayai para perempuan di tanah air. Dikatakan akan disekolahkan, atau diberi pekerjaan. Namun yang mereka dapatkan adalah menjadi budak nafsu para tentara Jepang. [Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer, Pramoedya Ananta Tour Kepustakaan Populer Gramedia, 2001].

Di bawah pendudukan Jepang, praktek prostitusi tetap tumbuh subur. Hal ini terjadi karena penjajah Jepang malah tak melarang praktek tersebut.

Dongeng Kramat Tunggak

Kemerdekaan Indonesia tidak mengubah persoalan prostitusi di Indonesia. Tahun 1954, Dada Meuraxa, seorang penulis dari Medan, menulis sebuah buku berjudul ‘Pelatjuran di Abad Modern.’ Ia mengisahkan perjalanannya ke Pulau Jawa. Di Jakarta, tepatnya di Tanjung Priok, ia mengisahkan,

“Mula2 kita mendjedakkan kaki di Tanjung Priok, hari agak sore, maka di warung2, kedai2 dan loring2 dalam, mulai sendja itu sampai djauh tengah malam, djuga pada tempat-tempat gelap, jang terlindung kita lihat banjak perempuan2 berdiri dengan laki2 jang inginkan pekerdjaan itu.“ [Pelatjuran di Abad Modern, Dada Meuraxa, Pustaka Pergaulan 1954]

Presiden Sukarno kala itu sebenarnya turut berupaya memberantas prostitusi. Menurut Drs. Weners dari Kementerian Sosial, setidaknya ada 20 ribu pelacur di Jakarta kala itu. Mulai dari tarif lima rupiah sampai seratus rupiah. Sukarno sendiri sebagai Presiden saat itu, memerintahkan penempelan gambar-gambar yang memperlihatkan akibat dari penyakit kelamin. Bahkan ada polisi susila (Zeden Polisi) yang merazia para pelacur. Namun hal ini tak berdampak maksimal, lepas dari pengamatan, maka pelacuran kembali merebak. Bahkan pelacuran sampai terlihat di depan Istana, di lapangan Gambir.

Di Jakarta, Dada meuraxa menyebut Gang Houber dan Kaligotnja sebagai tempat paling kesohor soal pelacuran. Di Yogyakarta, yang dikenal adalah Balokan. Tak ketinggalan kota-kota lain seperti Bandung, Solo dan Semarang.

Di kota Medan, pelacuran juga hinggap. Para pelacur berkumpul di depan hotel-hotel. Masyarakat Medan kemudian membentuk Badan Pembenteras Kemaksiatan yang dipimpin tokoh-tokoh masyarakat. Sejak terbentuk tahun 1951 hingga Mei 1953, badan ini berhasil melakukan upaya-upaya seperti menempatkan pelacur diasrama untuk kemudian dikembalikan ke keluarga, atau dinikahkan. Ada pula yang diberikan pekerjaan. Namun tak sedikit pelacur itu yang melarikan diri.

Keprihatinan akan pelacuran membuat seorang penulis dalam Majalah Lukisan Dunia, tahun 1950 menuliskan soal pelacuran ini. Penulis bernama M. Nast itu mengusulkan beberapa tindakan untuk memberantas pelacuran, seperti,

- Melarang pertundjukan film2 dan musik jang membangkitkan nafsu berahi (erotis)

- Menghapuskan tempat2 hiburan seperti dancing hall, restaurant, pakai pelajan wanita, taman2 sari tjumbuan d.l.l

- Membasmi pendjualan buku2 tjabul

- Menuntut hukuman bagi laki2 perempuan jang melakukan zina.

Dada Meuraxa sendiri dibagian akhir buku ‘Pelatjuran di Abad Modern’ tersebut menyatakan hanya kembali ke agama-lah sebagai satu-satunya jalan keselamatan dari wabah prostitusi ini. Namun tampaknya jalan tersebut tidak ditempuh bangsa ini. Tahun-tahun berikutnya pemerintah malah melakukan kebijakan lokalisasi di beberapa daerah.* (bersambung)

Penulis adalah pemerhati masalah sejarah