Oleh: Fathur Rohman

KETIKA Pak Staquf, demikian pihak American Jewish Council (AJC) menulis nama panggilan Yahya Cholil Staquf, duduk di kursi empuk di atas panggung berceloteh soal Al-Quran dan Hadits sebagai “dokumen sejarah” serta mengungkapkan bahwa keduanya bukan saja ‘mungkin’ tetapi ‘harus’ diubah dirombak (pemaknaannya) agar sesuai zaman, tercatat (data Jumat, 8 Juni) 124 warga Palestina di jalur Gaza, hanya sepelemparan bom fosfor Zionis dari kota tempatnya bicara, Yerusalem, telah gugur insyaallah sebagai syuhada menyusul kekerasan yang dilakukan zionis ‘Israel’ terhadap peserta aksi Great Return March (GRM) yang berlangsung sejak 30 Maret.

Ketika Pak Staquf bicara pada hari Ahad 10 Juni 2018, Indonesia pada 1 Juni baru saja meliburkan diri untuk peringatan Hari Kelahiran Pancasila. Itu peringatan yang didasarkan pada momen 1 Juni 1945 di mana Bung Karno menyampaikan pidato soal lima sila, yaitu, secara berurutan, Kebangsaan, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Demokrasi, Keadilan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pancasila tentu saja tidak lahir pada hari libur. Ia lahir pada hari-hari genting dan penting di mana para tokoh bangsa ini saling berembug, berdebat, berdialektika siang dan malam, merumuskan falsafah negara dengan segala dinamika dan komprominya yang pada satu titik disebut Bung Karno sendiri telah menghasilkan suatu gentlemen’s agreement.

Dalam wewanti Pancasila, kita mengenal kaidah agar selalu meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Wewanti ini terus didengungkan sejak zaman PMP hingga PPKn. Bahkan terakhir kali didengungkan kembali oleh Menko PMK Puan Maharani dalam kesempatan acara Dewan Masjid Indonesia pada 8 Juni.

Di sisi lain, politik luar negeri bebas aktif NKRI kita dengan tegas menyatakan bagaimana sikap pembelaan atas kemerdekaan Palestina adalah juga harga mati, sebagaimana lazim sering kita saksamai ucapan Bung Karno soaI itu: “Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan ‘Israel’.”

Maka ketika Pak Staquf dengan entengnya bilang bahwa tindakannya itu dilakukan atas kepentingan pribadi, kita pun bertanya, bisikan apa gerangan yang telah mendatanginya untuk melecehkan Pancasila. Karena tak lain ia telah meletakkan tinggi-tinggi kepentingan pribadinya, seraya menginjak-injak kepentingan bangsa dan negara.

Bagaimana kita menjelaskan kepada anak cucu kita, tokoh sekelas Sekjen PBNU dan anggota Wantimpres bertindak sedemikian itu. Anak-anak di sekolah pastilah akan kebingungan menjawab, sesuai dengan Pancasila sila berapakah tindakan Pak Staquf tersebut. Sungguh kado buruk buat Hari Kelahiran Pancasila.

Memang sekurangnya ada 2 wajah Pak Staquf yang ditampilkan ke media massa. Satu wajah Pak Staquf adalah sebagai narasumber talkshow yang dipandu rabbi Yahudi, seperti video yang diunggah langsung oleh pihak AJC. Tidak ada yang keliru dari berbincang dengan orang Yahudi. Tapi bahkan dalam kesempatan dialogis inipun Pak Staquf tidak sepatah katapun menyebut Palestina, apalagi pembelaannya.

Wajah kedua adalah transkrip bahasa Indonesia dari pidatonya di Yerusalem (Baitul Maqdis), yang dipuji sementara pihak karena dianggap cukup menyuarakan kegelisahan soal derita Palestina. Tetapi yang luput diperhatikan, bahkan dalam wajah kedua ini Pak Staquf melakukan bid’ah yang menodai Pancasila dengan menihilkan ketidakadilan sebagai sumber konflik, dan malah mendekritkan tudingan bahwa perjuangan Palestina itu akibat permusuhan dan kebencian.

Padahal kita tahu sama tahu, tidak mungkin ada perlawanan terhadap Zionisme Yahudi ‘Israel’ jikalau tidak ada ketidakadilan dalam rupa penjajahan, tembok apartheid, penggusuran paksa, permukiman ilegal, dan berbagai rupa kezaliman lainnya. Di sisi lainnya kita juga paham, dalam catatan sejarah, justru umat Islam dan otoritas Islam menjadi pelindung orang Yahudi dari kejaran persekusi. Sehingga perlawanan rakyat Palestina, selain sah dalam kacamata peraturan internasional sebagai hak resistensi melawan penjajahan, juga wujud sebagai perjuangan menegakkan keadilan. Maka wajar jika kita jadi khawatir, kacamata apa yang sesungguhnya dipakai Pak Staquf, apakah begitu kacamata “Islam rahmah”? Dicampakkan ke manakah Jas Merah-nya Bung Karno, Jangan Sekali-sekali Melupakan Sejarah? Apakah Pak Staquf juga lupa, Indonesia adalah bangsa yang lahir bersama penghayatan bahwa “kita mencintai perdamaian tapi kita lebih mencintai kemerdekaan.”

Jika orang yang bertandang ke Suriah di mana ISIS suatu tempo berkuasa diwaspadai keberadaannya, tak lain demi keamanan bangsa dan negara, bagaimana mungkin orang yang datang ke negara ilegal-cum-teroris seperti ‘Israel’ sembari mengiyakan saja perkataan mereka, tidak dicurigai. Jangan sampai Pak Staquf pulang sebagai antek teroris yang menebar syubhat pemikiran dan fitnah perpecahan atau membawa benih terorisme negara atau sekurangnya tanpa sadar telah dijadikan ‘human shield’ bagi aksi terorisme negara Zionis ‘Israel’.

Alasan bahwa AJC sebagai penyelenggara bukanlah lembaga negara tapi swasta, jelaslah invalid dan hanya bisa disetujui oleh kenaifan karena tak mampu melihat lebih dalam saling kelindannya AJC dengan diplomasi negara zionis ‘Israel’, seperti misalnya sudah diungkap oleh Imam Syamsi Ali.

Di sisi lain, kita sudah kelewat mafhum, bagaimana ‘Israel’ mengemas retorika soal perdamaian dan bahkan playing victim, padahal tembok apartheid mereka bangun, permukiman ilegal terus mereka dirikan, sedang senapan dan bom mereka arahkan menyerang warga Palestina dari semua kalangan tak peduli termasuk unlawful killing menurut peraturan internasional atau tidak.

Baca: KH Ma’ruf Amin: Kita Tidak Mendukung Yahya Staquf Kunjungi Israel

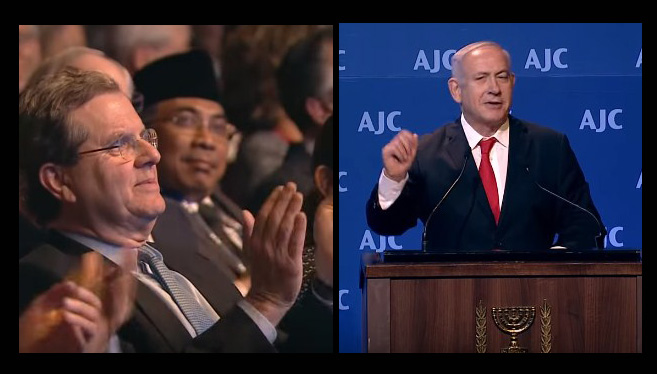

Ketika Pak Staquf mengenakan peci hitam berwajah sumringah dan bertepuk tangan atas pidato jagal abad ini, Benjamin Netanyahu di forum AJC itu, kita teringat Bung Karno yang berpeci hitam ketika pidato Inggris kita linggis Amerika kita setrika. Dan kita segera tahu keduanya amat berbeda.

Ketika Pak Staquf “i’tikaf” di acara AJC pada hari 25 Ramadhan 1439 itu, dengan kehadiran yang atas nama pribadi serta muatan penyampaian seperti itu, kita patut khawatir slogan “Islam rahmah” yang dilaungkannya sesungguhnya slogan kosong belaka atau paling banter umpan pemancing duit proyekan (wal ‘iyadzu billah) yang bagi zionisme Yahudi justru lebih jelas terdengar sebagai suara sumbang “Islam remeh” dan “Islam remah”. Islam yang seolah entah dengan metodologi berpikir macam apa, justru berusaha diremehkan dan diremahkan oleh Pak Staquf sendiri.

Semoga dalam hal ini Pak Staquf lekas kembali ke khittah dan tak tampak sebagai pihak yang diam-diam tanpa sepenuhnya sadar mendeklarasikan diri menjadi kakitangan penyangga zionisme.

Hari-hari berlalu selepas Ahad 10 Juni itu. Kita membayangkan tindakan Pak Staquf tersebut mestinya tidak tanpa konsekuensi. Apalagi MUI melalui KH. Ma’ruf Amin sudah menyatakan sikapnya, demikian juga Ketua Umum PBNU K.H. Said Agil Siraj sampai bersumpah Demi Allah. Apalagi Wantimpres sebagai lembaga negara yang semestinya menempatkan sikap Indonesia soal kemerdekaan Palestina sebagai kepentingan bangsa.

Apakah dalam waktu dekat akan ada pencopotan jabatan Pak Staquf dari PBNU dan Wantimpres? Atau jangan-jangan penunjukkan Pak Staquf pada 31 Mei 2018 (tak berselang lama setelah Pak Staquf diundang bertemu Wapres AS Mike Pence) sebagai Wantimpres pun dilakukan atas tekanan/dukungan Amerika Serikat, sekutu dan penyangga Zionisme ‘Israel’? Sehingga wajarlah jika Presiden Jokowi bakal sungkan dan enggan melakukan tindakan pendisiplinan atas manuver Pak Staquf yang terbukti jauh lebih banyak mudharatnya.

Lalu apa benar Presiden Jokowi hanya akan membiarkan sumber kegaduhan dan pelanggaran itu sebagaimana sikapnya membiarkan menteri-menterinya yang serupa? Ya kita hanya bisa bersikap kritis dan bertanya. Kalau sikap kritis dan pertanyaan kita hanya dibantah secara kurang bijak –bahkan membabibuta– dengan dalih bahwa tindakan Pak Staquf itu dengan bahasa-bahasa tak penting dan mbelgedes sebagai alasan yang memaksakan diri dengan istilah; “ikhtiar perdamaian”, “seni diplomasi”, “terobosan pemikiran” atau ‘diplomasi tingkat tinggi” tanpa betul-betul awas membelalakkan mata atas penderitaan warga Palestina terjajah, atau malah sikap kritis kita “membentur meja-meja kekuasaan yang macet”, maka lagi-lagi untuk sementara waktu, seperti kata Rendra, kita hanya akan terus bertanya, “Apakah artinya kesenian, bila terpisah dari derita lingkungan. Apakah artinya berpikir, bila terpisah dari masalah kehidupan.” Wallaahu a’lam.*

Alumnus Sekolah Pemikiran Islam (SPI) Jakarta