Berbeda dengan al-Ghazali yang memilih uzlah, Ibn al-Sabbah melatih kader-kader untuk menyusup ke tengah musuh dan membunuh pemimpinnya

Oleh: Dr. Alwi Alatas

Hidayatullah.com | DARI waktu ke waktu, manusia dan masyarakat selalalu dihadapkan pada berbagai tantangan kehidupan. Tantangan atau masalah kadang tak bisa – dan mungkin tak perlu – dihindari.

Yang penting adalah bagaimana meresponnya dengan tepat sehingga tantangan yang ada dapat dihadapi dengan baik.

Masyarakat Muslim dalam perjalanan sejarahnya juga sering menghadapi tantangan dan masalah. Masalah yang datang kadang kecil dan kadang besar.

Sementara respons yang diberikan oleh masyarakat Muslim, melalui tokoh-tokohnya, sedikit banyak akan memberikan pengaruh bagi keadaan mereka pada masa-masa berikutnya. Tulisan kali ini hendak menjelaskan tentang masalah serius yang pernah menimpa dunia Islam pada abad ke-11, yaitu masalah berupa perpecahan, kemunduran, dan datangnya ancaman dari musuh.

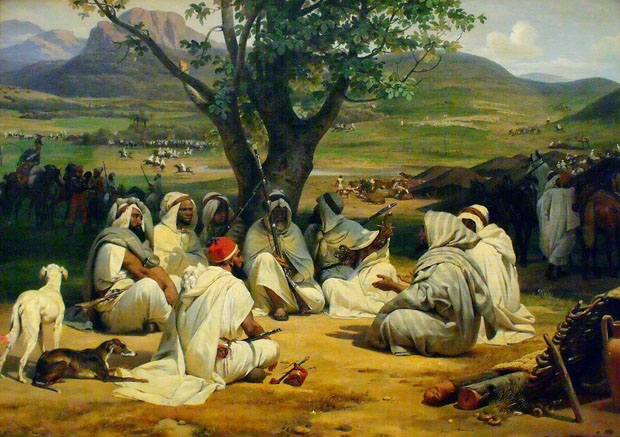

Keadaan ini berlaku pada dua masyarakat besar di dunia Islam, yaitu masyarakat Sunni yang direpresentasikan oleh Dinasti Abbasiyyah serta Dunia Syiah (Ismailiyah) yang diwakili oleh Dinasti Fatimiyah. Kedua masyarakat dan pemerintahan ini mengalami perpecahan serta kemunduran yang serius pada penghujung abad ke-11.

Respons yang muncul pada masing-masing internal masyarakat di kedua wilayah pemerintahan itu, baik Sunni dan Syiah, tentu saja tidak tunggal. Namun, dalam tulisan ini kami memilih respons-respons yang dominan dan memiliki pengaruh luas pada masing-masing masyarakat tersebut, dalam hal ini diwakili oleh Abu Hamid al-Ghazali dan Hasan al-Sabbah.

Perlu digarisbawahi bahwa tulisan ini sama sekali tidak ditujukan sebagai nostalgia, tetapi sebagai bahan refleksi dan pelajaran yang mungkin dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Muslim pada hari ini.

Kemunduran Abbasiyah dan Fatimiyah di Akhir Abad ke-11

Dunia Abbasiyah yang berpusat di Baghdad sebenarnya sudah mulai mengalami kemunduran secara gradual sejak sebelum abad ke-11. Kemunduran yang mereka alami itu semakin serius pada paruh pertama abad ke-11, seiring semakin menguatnya Dinasti Fatimiyah yang berpusat di Kairo, Mesir.

Lewat ekspansinya ke timur, Fatimiyah mampu merebut sebagian wilayah Suriah-Palestina yang sebelumnya berada di bawah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah secara umum mewakili masyarakat Sunni, terutama yang berada di kawasan timur dunia Islam, sementara Fatimiyah mewakili masyarakat Syiah (Ismailiyah).

Tentu ada juga anggota masyarakat Sunni yang hidup di wilayah Fatimiyah, sebagaimana juga ada masyarakat Syiah yang hidup di wilayah Abbasiyah, di samping juga ada golongan Syiah Itsna Asyáriyah dan golongan-golongan lainnya yang hidup di berbagai wilayah dunia Islam.

Pada pertengahan abad ke-11, posisi Abbasiyah dan dunia Sunni sedikit menguat dengan kehadiran Bani Saljuk di Baghdad, yang kemudian memerintah atas nama Khalifah Abbasiyah dan berhasil merebut wilayah Suriah-Palestina dari tangan Fatimiyah. Hal ini menjadi sebuah kemunduran bagi Fatimiyah, walaupun keadaan mereka di Mesir ketika itu masih relatif kuat.

Bagaimanapun, pada penghujung abad ke-11, tepatnya pada tahun 1092, dua pemimpin penting Bani Saljuk, yaitu wazir Nizam al-Mulk dan Sultan Maliksyah, wafat pada waktu yang berdekatan. Segera setelah itu terjadi perebutan kekuasaan di tengah keluarga Bani Saljuk yang berlangsung lama dan menyebabkan mereka terus mengalami kemunduran (Hodgson, 1977: 52-53).

Pada tahun 1094, Khalifah Fatimiyah yang memerintah selama hampir 60 tahun, yaitu al-Mustansir Billah, wafat. Selepas itu terjadi perpecahan. Putera pertamanya, Nizar, dianggap sebagai orang yang berhak menggantikan ayahnya sebagai khalifah, tetapi wazir Fatimiyah menyingkirkannya dan menetapkan adiknya Ahmad sebagai khalifah yang baru dengan gelar al-Musta’li Billah.

Nizar yang melawan ditangkap dan kemudian dieksekusi. Namun, persoalan tak selesai. Banyak pendukung Nizar yang tidak menerima kepemimpinan khalifah yang baru. Keadaan Fatimiyah semakin merosot sejak saat itu. Masyarakat Ismailiyah terpecah dua secara permanen, antara kelompok Musta’liyah (pendukung Ahmad al-Musta’li Billah) dan kelompok Nizariyah (pendukung Nizar) (Daftary, 1998: 41).

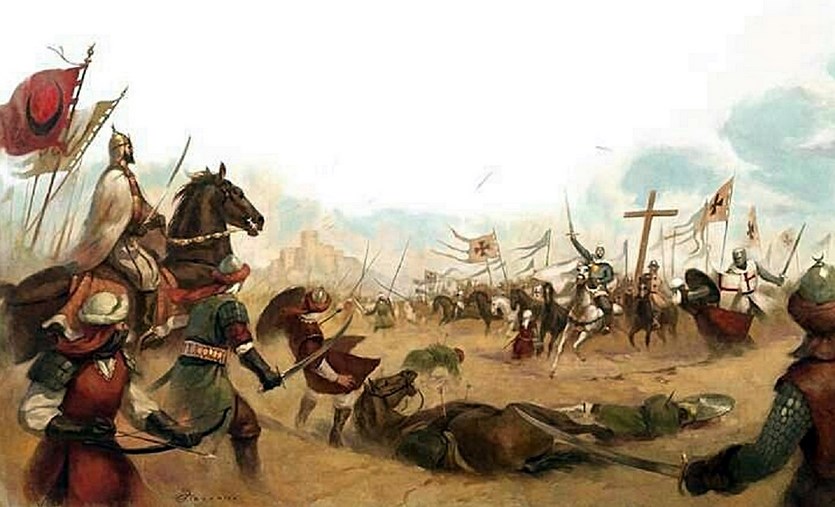

Keadaan dunia Islam yang terpecah belah membuka peluang bagi kekuatan lain untuk masuk. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II mengumumkan Perang Salib yang pertama di Prancis. Empat tahun kemudian, pasukan Salib berhasil merebut Baitul Maqdis dan beberapa kawasan di sekitarnya. Kehadiran pasukan salib di kawasan perbatasan Abbasiyah-Fatimiyah menjadi masalah dan ancaman baru bagi kedua dinasti besar tersebut.

Imam al-Ghazali dan Kebangkitan Dunia Sunni

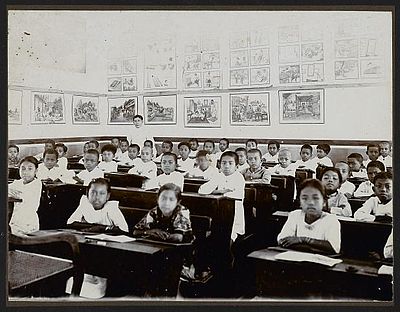

Pada periode terjadinya ledakan-ledakan perpecahan dan kemunduran di atas, Imam al-Ghazali tengah berada di puncak karirnya sebagai seorang akademisi, dengan menjadi kepala Madrasah Nizamiyah di Baghdad, perguruan tinggi paling bergengsi di dunia Sunni ketika itu.

Al-Ghazali tentu sangat menyadari persoalan serius yang tengah dihadapi oleh masyarakat dan pemerintahan Muslim ketika itu, tetapi ia tidak pernah menulis secara khusus tentang persoalan-persoalan sosial politik yang ada di tengah masyarakat. Pada paruh pertama tahun 1090-an itu, ia tampaknya tengah fokus pada persoalan yang dilihatnya lebih mendasar, yaitu perpecahan masyarakat Muslim ke dalam kelompok-kelompok keagamaan yang sangat beragam dalam memahami kebenaran dan ketuhanan.

Ia berusaha memecahkan persoalan itu dan akhirnya memilih jalan tasawuf. Pilihannya kepada tasawuf mengharuskannya untuk memulai perbaikan dari lingkaran tanggung jawab yang paling dalam, yaitu dari diri sendiri.

Hal ini menjadi lebih penting lagi dalam posisinya sebagai seorang ulama, karena para ulama-lah yang menjadi benteng terakhir terjaganya pemimpin dan masyarakat dari kerusakan, sebagaimana yang ia ungkapkan di dalam al-Ihya’ (al-Ghazālī, 2011, 4:705). Jika ulama tergelincir, maka alam pun akan ikut tergelincir, demikian kurang lebih tulis al-Ghazali dalam salah satu kitabnya (al-Ghazālī, 1322H: 12).

Al-Ghazali sangat sungguh-sungguh dalam upaya perbaikan diri. Ia mengundurkan diri dari posisi yang diidamkan di Nizamiyah, mengasingkan diri ke Suriah-Palestina, kemudian melanjutkan uzlah di kota asalnya di Tus. Selama itu pula ia menuliskan karya-karya yang sarat dengan nilai-nilai tasawuf, terutama kitab Ihya’ Ulum al-Din, yang nantinya tersebar dan memberi pengaruh yang luas.

Belum ada perubahan positif yang terjadi di tengah masyarakat Sunni di wilayah Abbasiyah hingga wafatnya Imam al-Ghazali pada tahun 1111. Baitul Maqdis jatuh ke tangan pasukan salib. Masyarakat dan para pemimpin Muslim masih berpecah-belah dan tidak kelihatan adanya tanda-tanda perbaikan di tengah mereka.

Perubahan baru mulai terjadi beberapa dekade selepas wafatnya Imam al-Ghazali. Dengan kata lain, ada rentang waktu yang panjang, bahkan hingga lebih dari setengah abad, antara upaya perbaikan al-Ghazali dan terjadinya perbaikan di tengah masyarakat Sunni.

Lalu apa hubungannya antara upaya perbaikan al-Ghazali dan perbaikan masyarakat Muslim pada pertengahan abad ke-12?

Ada beberapa akademisi (Azzam, 2009; Kilani, 2007, Shalaby, 2010) yang menyarankan dan memberikan bukti-bukti bahwa perbaikan masyarakat yang terjadi pada paruh kedua abad ke-12 sebenarnya adalah buah dari apa yang dilakukan oleh al-Ghazali. Al-Ghazali telah memberi kontribusi penting terhadap apa yang disebut oleh Abdul Rahman Azzam (2009) sebagai kebangkitan kembali Ahlus Sunnah (Sunni revival). Mungkin tidak semua akademisi menyetujui pandangan ini, tetapi menurut hemat kami pandangan tersebut sangat bisa diterima.

Keadaannya kurang lebih seperti yang digambarkan Azzam (2009: 15) bahwa “seseorang tidak dapat … memahami dunia intelektual dan spiritual di mana Salahuddin hidup tanpa mengkaji kontribusi yang dibuat oleh al-Ghazali ….” Mengikut narasi ini, al-Ghazali telah memberikan pengaruh yang penting bagi kebangkitan kembali masyarakat Sunni di kawasan Timur Tengah; pengaruh yang tidak segera, tetapi memiliki dampak yang besar dan nyata.

Kini kita akan melihat apa yang terjadi di tengah masyarakat Ismailiyah. (BERSAMBUNG) <<artikel kedua>>