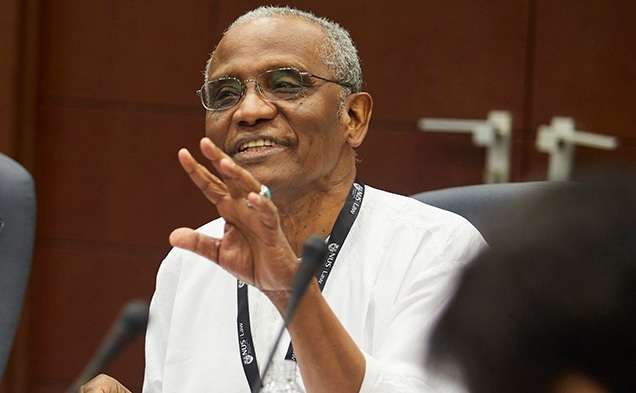

Abdullahi Ahmed An-Na‘im menolak peran syariah dalam ruang publik jika tidak melalui nalar publik yang dipandu Konstitusionalisme, HAM, dan Kewarganegaraan

Hidayatullah.com | ABDULLAHI AHMED AN-NA’IM dalam karyanya, “Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah”, menegaskan pemisahan institusi negara dan Islam seraya tetap menjaga hubungan antara Islam dan politik. Bagi An-Na‘im, negara harus bersikap netral terhadap agama, karena manusia cenderung mengikuti pandangan pribadinya, termasuk agama. Bagaimanapun, An-Na‘im juga menegaskan negara tetap perlu mengakui fungsi publik Islam dan pengaruhnya dalam pembuatan kebijakan publik dan undang-undang. An-Na‘im menyatakan syariah bisa berperan dalam ruang publik tetapi harus melalui public reason (nalar publik) dalam kerangka Konstitusionalisme, HAM, dan Kewarganegaraan. (Hal. 146-147).

Nalar publik yang dimaksudkan oleh An-Na‘im adalah sebuah ruang diskusi dan debat yang benar-benar berakar pada civil society dan ditandai dengan adanya proses kontestasi sejumlah aktor yang berbeda. Kinerja public reason dalam menegosiasikan peran agama dalam kebijakan publik dan Negara harus dilindungi oleh prinsip-prinsip konstitusionalisme, hak asasi manusia dan kewarnegaraan. (Hal 264-65).

An-Na‘im menolak peran syariah dalam ruang publik jika tidak melalui nalar publik yang dipandu Konstitusionalisme, HAM, dan Kewarganegaraan. Sebabnya, An-Na‘im menilai watak inheren dalam syariah sebagai sistem normatif keagamaan memang tidak bisa diterapkan oleh negara (Hal. 15-16). An-Na‘im menganggap syariah sebagai penafsiran atas Al-Qur’an dan Sunnah Nabi; prinsip-prinsip syariah merupakan sesuatu yang dapat dipahami dan coba diamalkan oleh umat manusia dalam konteks sejarah tertentu. (Hal. 27).

Konsep syariah An-Na‘im yang relativistik dan pluralistik mendorongnya untuk membongkar makna ijtihad (Hal. 31), menolak fatwa (Hal. 34-35), melakukan reformasi islami (Hal. 184), menganggap syariah yang selama ini dipahami kaum Muslimin sebagai syariah tradisional (186), mereformasi usul fikh (192), dan menguji syariah terus-menerus dalam nalar publik (public reason), yang alasan, maksud, dan tujuan kebijakan publik atau perundang-undangan harus didasarkan pada pemikiran yang didalamnya warga pada umumnya bisa menerima atau menolak, dan membuat usulan tandingan melalui debat publik tanpa ketakutan dituduh kafir atau murtad. (Hal. 22-23.)

Ringkasnya, An-Na‘im menunjukkan dukungannya kepada sekularisme. Namun gagasannya tentang sekularisme tidak lah memiliki makna sempit, seperti yang biasanya dipahami, yaitu pemisahan tegas antara agama dan negara.

An-Na‘im bahkan menegaskan “dikotomi untuk memilih salah satu di antara agama dan sekularisme sudah gagal karena konsep sekular tidak bisa berfungsi tanpa adanya ide agama.” (Hal. 273). An-Na‘im menyimpulkan gagasan sekularisme dalam pengertian yang ketat dan sempit itu sebagai dikotomi keliru dan dilema yang tidak perlu (Hal. 436).

Sekularisme, dalam pandangan an-Na‘im, memiliki makna yang lebih luas. Bagi An-Na‘im, sekularisme adalah sebuah prinsip yang menjaga netralitas negara terhadap agama dengan tetap mempertahankan keterhubungan antara Islam dan politik. (Hal. 107).

Pemikiran An-Na‘im tentang sekularisme menunjukkan bahwa An-Na‘im telah maju selangkah dibanding para sekularis fundamentalis yang secara ketat memisahkan antara agama dan Negara. Pemikirannya sekaligus menunjukkan kegagalan ideologi sekularisme yang memiliki makna yang sempit.

Oleh sebab itu, An-Na‘im merasa perlu untuk memperlebar makna tersebut sehingga tetap memungkinkan peran agama dalam ruang publik. An-Na‘im menegaskan supaya Islam dipisahkan dari Negara, sambil tetap mempertahankan hubungan antara Islam dan politik, yang memungkinkan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan dan perundangan-undangan resmi, tetapi dengan tetap tunduk kepada perisai-perisai hukum. (Hal. 18).

An-Na‘im, yang menulis selama 3 tahun (2004-2006) dengan dibiayai Ford Foundation, mengusulkan perlunya mediasi (bukan konfrontasi), yang berfungsi untuk menegosiasikan peranan syariah dalam ruang publik yang berada dalam kerangka Konstitusionalisme, HAM, dan Kewarganegaraan. Bentuk negosiasi gagasan AAN untuk menjadi mediator antara ketegangan antara syariah dan HAM, misalnya, tersurat dalam pernyataannya sebagai berikut.

“Sebagai seorang Muslim, jika saya dihadapkan pada pilihan antara Islam dan hak-hak asasi manusia, saya pasti memilih Islam. Akan tetapi, jika dihadapkan pada argument bahwa ternyata ada konsistensi antara agama yang saya anut dan hak-hak asasi manusia, saya akan dengan senang hati menerima hak-hak asasi manusia sebagai ekspresi nilai-nilai agama dan bukan sebagai penggantinya. Sebagai Muslim pendukung hak-hak asasi manusia, saya mesti terus mencoba mencari cara untuk menjelaskan dan mendukung klaim bahwa hak-hak asasi manusia sesuai dengan Islam, benar-benar diperlukan dari perspektif Islam, meskipun tidak sesuai dengan beberapa interpretasi manusia atas syariah.” (Hal. 50-51).

An-Na‘im juga menyatakan “Jika saya, sebagai seorang Muslim, diminta untuk memilih salah satu di antara Islam dan Hak Asasi Manusia, saya pasti akan memilih Islam. Namun, daripada harus menghadapkan pilihan sulit ini kepada umat Islam, saya kira lebih baik kita sebagai Muslim mulai mempertimbangkan untuk mentransformasikan pemahaman kita terhadap syariah dalam konteks masyarakat Muslim saat ini. Saya percaya bahwa pendekatan ini bisa digunakan sebagai prinsip, sekaligus solusi pragmatis. » (Hal 177).

AAN berpendapat masalah HAM dan syariah lebih baik dipahami dengan menggunakan dua kerangka yaitu inherennya keterlibatan manusia dalam pemahaman dan praktik Islam, di satu pihak, dan universalitas HAM di pihak lain.

Pendekatan ini lebih realstis dan konstruktif daripada sekadar mengungkapkan kecocokan atau ketidakcocokan Islam dengan HAM dan mengambil keduanya dalam pemahaman yang absolut dan statis. Ketika kita menguji dinamika dan perkembangan hubungan Islam dan HAM, kita akan menemukan bahwa Islam sebenarnya sangat mendukung HAM. (Hal 177).

Untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut, Muslim tidak harus mengabaikan agamanya hanya untuk mengakui HAM. Mereka juga tidak boleh mendiskriminasi orang lain berdasarkan jenis kelamin, ras, kebangsaan maupun agama. (Hal 177-178).

Ada beberapa catatan untuk karya an-Na‘im:

Pertama, an-Na‘im mengutip paling sedikit 31 karya (baik dalam bentuk buku dan artikel) dalam bahasa Indonesia. Padahal, an-Na‘im tidak menguasai bahasa Indonesia. Sangat wajar jika timbul keraguan akan otentisitas tulisannya.

Atau apakah para ‘mitranya’ di Indonesia telah bersusah-payah menerjemahkan keseluruhan 31 karya tersebut ke dalam bahasa Inggris untuk an-Na‘im? Jika hal tersebut dilakukan, seharusnya an-Na‘im mengucapkan terima kasih yang mendalam dalam bukunya karena jerih-payah ‘mitra’nya. Sayangnya, hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh an-Na‘im, intelektual yang berkaliber internasional. An-Na‘im hanya menyebutkan bahwa ia telah meminta LKiS Yogjakarta untuk menyelenggarakan seri FGD (Focus Group Discussion) di tujuh lokasi. (Hal. 410).

Kedua, an-Na‘im mengutip 4 artikel Nurcholish Madjid dalam bahasa Indonesia (Hal. 492). Bagaimanakah an-Na‘im bisa mengutip pendapat Nurcholish Madjid, padahal ia tidak tahu bahasa Indonesia?

Jika ke-4 artikel tersebut diterjemahkan oleh ‘mitra’nya, maka terjadi pengulangan penerjemahan. Sebabnya, ke-4 artikel Nurcholish Madjid tersebut sudah diterjemahkan oleh Muhammad Kamal Hassan, Muslim Intellectual Responses to “New Order” Modernization In Indonesia.

Karya Muhammad Kamal Hassan merupakan hasil disertasi di Universitas Columbia, pada tahun 1975. Karya Muhammad Kamal Hasan tidak tercantum dalam bibliografi karya an-Na‘im. Atau karya Muhammad Kamal Hasan luput dari perhatian ‘mitra’ an-Na‘im. Persoalan sumber tulisan wajar ditimbulkan karena an-Na‘im tidak menerangkan bagaimana begitu banyak referensi dalam bahasa Indonesia ada, sementara ia tidak memiliki kemampuan membaca karya ilmiah dalam bahasa Indonesia.

Ketiga, terdapat kesalahan ketika An-Na‘im menyebut 5 agama yang resmi diakui Negara Indonesia. Namun, ia menerangkannya menjadi 6: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. (Lihat hal. 401).

Keempat, dan ini poin penulis yang paling penting. An-Na‘im telah gagal untuk menegosiasikan peran syariah dalam ruang publik. Ketika menegosiasikan peran syariah dalam ruang publik, konsep AAN tentang syariah sebenarnya telah tersekularkan. An-Na‘im menganggap watak dasar syariah adalah pribadi karena ia adalah hubungan personal antara manusia dengan Tuhan dan relatif karena ia adalah hasil penafsiran manusia.

An-Na‘im juga telah mensubordinasikan syariah ketika menyatakan syariah perlu disaring dalam nalar publik dan difilter lagi dengan Konstitusionalisme, HAM dan Kewarganegaraan. Padahal konsep an-Na‘im tentang nalar publik juga problematis.

Perbedaan level pengetahuan masyarakat, dominasi kekuasaan finansial dan media-massa, konflik kepentingan yang abadi, kekuatan-kekuatan dominasi menjadikan nalar publik sebagai problematis. Selain itu, posisi ‘mediasi’ an-Na‘im terkesan memihak.

Ia lebih simpatik terhadap negara sekular dan tidak begitu simpatik kepada syariah. Disebabkan tidak begitu simpatik terhadap peran syariah dalam ruang publik lah, maka An-Na‘im merasa perlu bagi mereformasi syariah tradisional, usul fikh, membongkar ijtihad dan institusi fatwa, dsb.

Padahal, seharusnya hal yang sama dilakukan oleh an-Na‘im terhadap konsep negara sekular. An-Na‘im seharusnya juga perlu untuk mereformasi HAM, menganggap HAM sekarang adalah HAM liberal-sekular yang dihasilkan oleh peradaban Barat yang traumatis dengan sejarahnya, mengganti HAM tersebut dengan HAM yang lebih sesuai dengan konsep manusia yang intim dengan spritualitas dan transcendental, dsb.

Sayangnya, an-Na‘im tidak melakukan hal tersebut. an-Na‘im hanya mereformasi penafsiran terhadap syariah supaya sesuai dengan HAM dan ia tidak mereformasi penafsiran HAM supaya sesuai dengan syariah. Akibatnya, sebagai mediator, an-Na‘im telah meleburkan syariah ke dalam HAM. Bahkan, gagasannyapun sebenarnya tidak sepenuhnya berfungsi sebagai mediator. Sebabnya, gagasan ‘mediasi’ nya ternyata lebih cenderung berfihak kepada ideologi sekular dibanding kepada syariah. Hasil negosiasinya adalah syariah yang tersekularkan yang memiliki masa depan. Inilah saripati pemikiran Abdullah Ahmed al-Na’im dalam buku terbarunya.*/Adnin Armas (Jurnal Islamiah)