Oleh: Ahmad Arif Ginting

BERBICARA tentang pembaruan atau kebangkitan Islam tidak berarti menafikan keberadaan Islam yang berkesinambungan dalam masyarakat Muslim atau bahwa Islam telah mati atau tidak relevan. Namun demikian, kebangkitan akhir-akhir ini telah membawa peningkatan yang sangat signifikan dalam hal penitik-beratan pada keta’atan beribadah, gairah hidup yang baru dalam sufisme, menjamurnya literatur, acara-acara religius di media dan kaset-kaset keagamaan, tumbuhnya organisasi-organisasi Islam baru yang memiliki komitmen dan konsistensi kepada reformasi sosio-religius, dan – ini yang paling dominan terlihat kasat mata- penegasan kembali identitas Islam dalam politik.

Tidak Ada Dikotomi

Terkait diskursus relasi agama-politik, meniscayakan kita untuk memahami dua hal yang berkelit berkelindan sekaligus.

Pertama, kecenderungan sekular Barat modern memisahkan agama dan politik atau kecenderungan untuk mengasumsikan bahwa sekularisasi adalah satu-satunya pilihan modern yang acceptable.

Kedua, sebagian besar Muslim meyakini bahwa Islam adalah pandangan hidup yang menyeluruh, tidak parsial. Jadi, tidak benar –menurut pandangan ini- berbicara tentang agama dan politik, melainkan harus religio-politik. Islam diyakini relevan dan integral dengan politik, hukum, pendidikan, kehidupan sosial dan ekonomi. Kesemua aspek tersebut tidak dipandang sebagai lembaga-lembaga sekular atau wilayah kehidupan duniawi ansich, tetapi juga wilayah agama (Islam).

Tidak ada dikotomi tajam antara yang sakral dengan yang profan. Simbol-simbol, slogan-slogan, ideolog dan aktor-aktor Islam telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam politik Muslim. Islam telah digunakan oleh pemerintah maupun oleh gerakan-gerakan oposisi. Para penguasa di Libia, Sudan, Mesir, Iran, Pakistan, Malaysia, Insonesia dan lain-lain, semakin banyak menggunakan Islam dalam tahun-tahun terakhir untuk meningkatkan legitimasi dan kebijakan mereka. Koalisi-koalisi poltik yang berjalan di bawah bendera Islam berhasil menggulingkan Syah Iran pada tahun 1978-1979 juga memiliki saham atas tergulingnya pemerintahan Zulfikar Ali Butho di pakistan tahun 1977; sementara gerakan muqawamah (perlawanan) dan oposisi bergejolak di Afghanistan, Libanon, Mesir, Suriah, Teluk Persia, Filipina Selatan, Thailan Selatan dan masih banyak lagi yang lainnya.

Daya Tarik

Pertanyaan yang kemudian mencuat ke permukaan; bagaimana dan mengapa Islam kembali muncul sedemikian signifikan dan kehidupan kaum Muslim. Atau lebih spesifik lagi, apakah yang menjadi daya tarik gerakan neo-revivalis seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, Jama’at Islami di anak benua India dan Kuwait, Gerakan Tarbiayah di Indonesia, PAS di Malaysia?

John L. Esposito dalam Islam: The Straight Path (1998) menganalisa paling tidak ada tiga hal yang menjadi daya tarik mereka.

Pertama, mereka mampu menampilkan diri mereka dalam warna yang lebih pribumi. Meski mirip dengan kaum modernis dalam hal kritik terhadap ekses-ekses sufisme, penyembahan para wali, dan keterbelakangan ulama dalam hal ajakan mereka kepada proses revivalisme pramodern, mereka (kaum neorevivalis) tidak mencoba untuk menangani kehidupan modern dengan menunjukkan compatibility (kecocokan) Islam dengan Barat. Sebaliknya mereka justeru mengaku bahwa kaum Muslim dapat memenuhi tuntutan modernitas dengan merujuk kepada islam saja. Tidak perlu keluar dari pandangan hidup Islam, tak perlu bergantung kepada Barat dan menempuh bahaya membaratkan Islam.

Kedua, organisasi dan aktivisme kaum neo-revivalis sangan bertolak belakang dengan kecenderungan kaum modernis yang hanya menyibukkan diri kepada lingkaran intelektual yang longgar. Penekan mereka – kaum neo-revivalis- pada disiplin, wala’ (loyalitas) dan Tarbiyah (pendidikan) maupun program-program sosial-aktivis menghasilkan organisasi yang lebih kohesif dan efektif. Ketiga, meski mengkritik taqlid buta kepada Islam pertengahan dan mengklaim hak untuk berijtihad, kecaman mereka terhadap nilai-nilai Barat (westernisasi) dan penegasan mereka atas keswasembadaan Islam ternyata lebih menarik banyak ulama dan sektor-sektor masyarakat lebih tradisional.

Neorevivalisme memadukan falsafah yang menjiwai aktivisme kelompok-kelompok revivalis pramodern seperti gerakan Wahabi dan Mahdi, dengan visi holistik Islam yang diartikulasikan dalam teori oleh kaum modernis seperti al Afghani, Abduh dan Iqbal. Hasilnya adalah sebuah ideologi yang didasarkan semata-mata pada Islam; sebagai agama yang abadi, rasional, komprehensif, dimana pesan transendennya relevan dengan kehidupan dunia-akhirat. Islam dikaitkan dengan kehidupan empiris,dan dengan persoalan-persoalan kaum Muslim. Kemiskinan, buta huruf, eksploitasi ekonomi, pendidikan dan perawatan kesehatan merupakan masalah yang Islam relevan sebagai solusinya. Apa yang transenden dijadikan immanen, tidak dengan penarikan diri (’ujlah) ala sufi atau pengabaian materi. Tetapi dengan berpartisipasi aktif di dalamnya.

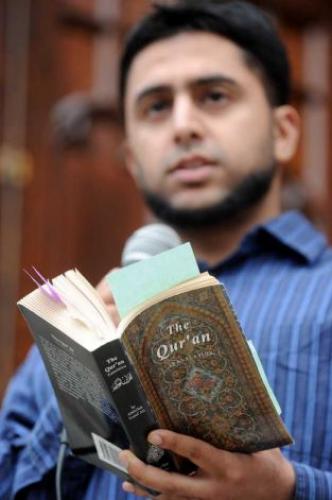

Bagi Neorevivalisme, penyerahan diri seorang Muslim kepada Tuhan berarti kepatuhan personal dan komunal. Ajaran Al Qur’an bahwa manusia merupakan wakil Tuhan (khalifatullah) di muka bumi, dengan misi mewujudkan dan menyebarkan kehendakNya kepada umat manusia, menjadi basis teologis untuk reformisme sosial dan moral. Penyebaran Islam (da’wah) bukan propaganda iman kepada non-Muslim, tetapi lebih bersifat ajakan atau misi pembaruan kepada mereka yang dilahirkan sebagai Muslim untuk tersadar dan menjadi Muslim yang lebih baik. Pesan atau penafsiran Islam yang mereka sebarkan dan praktikkan ditujukan kepada totalitas pengalaman manusia.

Idealita Islam

Dalam Diskursus Transformasi Sosial dan Politik dalam Kasus Islam di Indonesia,( 2002) Kamaruddin Hidayat mencatat ada satu teori yang dikemukan oleh C.A.O Van Nieuenhuijze terkait dengan kekalahan terus menerus yang dialami partai Islam di Indonesia pasca kemerdekaan; dekonfessionalisasi Islam. Teori yang dikembangkan oleh C.A.O Van Nieuenhuijze ini, berpijak dari fenomena akomodasionis kelompok-kelompok sosio-kulturat dan politik Belanda.

Dalam konteks Indonesia, menurut Nieuwenhuijze seperti tertera dalam Aspects of Islam in Post-Colonial Indonesia (1958) dan Cross-Cultural Studies (1963), Islam adalah faktor yang dominan dalam revolusi nasional. Ia melihat bahwa situasi di mana Islam harus memainkan peran dalam proses pembangunan bangsa menyerupai jenis dekonfessionalisasi yang berkembang di Belanda. Kalangan Islam, dalam interaksi mereka dengan aktor-aktor lain, rela melepaskan orientasi mereka “yang formal dan kaku”. Ini, agar daya panggil mereka mencakup jangkauan yang lebih luas, dan pada saat yang sama tetap ada jaminan bahwa umat Islam mengakui peran yang telah mereka mainkan. Dalam kasus ini, dekonfessionalisasi adalah konsep yang digunakan untuk memperluas penerimaan umum, mencakup semua kelompok yang berkepentingan, terhadap konsep-konsep Muslim “atas dasar pertimbangan kemanusiaan bersama.”

Jika pendekatan di atas dijadikan acuan utama, ada dua kekhawatiran serius.

Pertama, umat didesak untuk memberikan toleransinya hingga ke titik yang membahayakan akidah.

Kedua, umat dengan segala macam problem yang melingkupinya dimanfaatkan oleh kalangan di luar Islam. Karena itulah, dalam diskursus soal transformasi ini ada sebuah pendekatan yang disebut idealistik. Maksudnya adalah suatu pemikiran yang bertolak dari pandangan pentingnya perjuangan umat yang berorientasi pada idealita Islam.

Idealita Islam, adalah Islam sebagaimana yang tersurat dan tersirat dalam alQur’an dan Sunnah yang otentik, tetapi belum tentu tercermin dalam tingkah laku sosio-politik umat Islam dalam realitas sejarah mereka. Islam cita-cita juga mengandung pandangan dunia seorang Muslim yang dibentuk oleh wahyu; tetapi pandangan dunia ini belum lagi dirumuskan secara tuntas dan sistematis pada masa modern sekarang ini.

Islam cita-cita dianggap sebagai kekuatan penggerak (driving force) dari seluruh gerakan Islam, baik itu politik, sosial, maupun kultural. Adapun sumber utama dari Islam cita-cita adatah cita-cita etik dan moral al-Qur’an, yang dipahami secara cerdas dan kontekstual sesuai dengan dinamika dan perubahan zaman. Dengan demikian, yang paling diperlukan umat Islam sekarang ini ialah bagaimana mengarahkan umat agar bergerak menuju Islam cita-cita. Islam cita-cita akan mengantarkan umat Istam menjadi “umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, sehingga bermakna bagi kemanusiaan sebagai umat teladan. Wallah a’lam bishshawab.

Penulis adalah alumnus Fakultas Syariah UIN Jakarta, pemilik pustaka RUMAN (Rumoh Baca Aneuk Nanggroe) Banda Aceh