Sambungan dari artikel PERTAMA

Oleh: Ilham Kadir

SEBUAH nilai yang istimewa dan luar biasa terjadi di Virginia, Amerika Serikat pada abad ke-18 Masehi sebagaimana ditulis, Prof Wan Mohd Nor Wan Daud dalam karya fonomenalnya, “Budaya Ilmu, Suatu Penjelasan”, bahwa di sana terdapat iklim keilmuan dan budaya ilmu klasik Barat yang mengagumkan.

Virginia tidak memiliki satu universitas pun pada saat itu namun mampu melahirkan ilmuan sekaliber Benjamin Franklin, George Washinton, Thomas Jefferson, John Adams, James Madison, dan lain-lain, yang menjadi pemimpin politik dan pemikir di negara Amerika.

Budaya ilmu ternyata berakar di sana sehingga banyak yang mewasiatkan anaknya untuk membaca beberapa buku klasik dari tradisi keilmuan mereka.

Josiah Quincy, misalnya mewasiatkan, I leave to my son, when he shall have reach the age of fifteen, the works of Algernon Sydney, John Locke, Bacon, Gordon’s Tacitus, and Coto’s Letters. May the spirit of liberty rest upon him.

Perlu ditegaskan kembali, bahwa meletakkan ilmu sebagai “kebaikan utama” penting karena proses mendapat dan menyebarkan ilmu memerlukan usaha keras, kesabaran tinggi, pengorbanan, keikhlasan, waktu yang lama, guru yang kompeten, kecerdasan, dan jiwa yang berani.

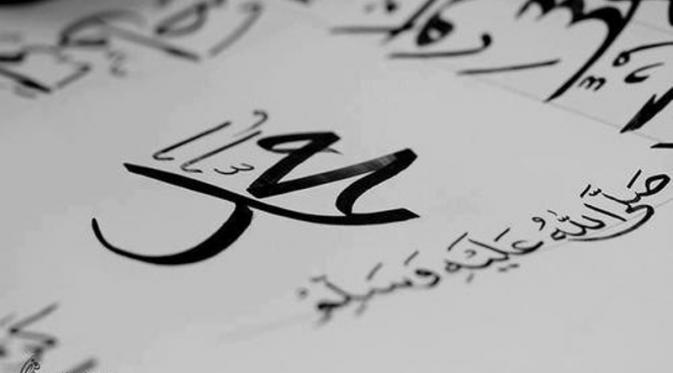

Keuntungan setiap usaha untuk mencari dan menyebarkan ilmu adalah sangat pribadi dan bernuansa religius. Menurut hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Mu’awiyah, Sesungguhnya kebaikan yang diamalkan oleh seorang manusia sangat tergantung pada tingkat akalnya [ilmu dan pemahaman]. Annasu ya’maluna bil-khairi ‘ala qadri ‘uqulihim. Oleh sebab itu, Islam meletakkan ilmu pengetahuan sebagai nilai tertinggi dalam sistem tata nilainya.

Di Makassar, sebelum penjajah masuk mencaplok, pada abad ke-16 dan 17 Masehi, budaya ilmu telah berjalan walaupun belum ada universitas pendidikan berjalan di Istana, masjid, dan tempat-tempat umum.

Para penguasa kerajaan kembar Gowa-Tallo dikenal dengan daya intelektualnya, mereka menguasai beragam ilmu pengetahuan, termasuk kecakapan berbahasa asing. Sultan Alauddin dikatakan memiliki kemampuan menulis bahasa daerah dan bahasa Arab yang sempurna, pelanjutnya, Sultan Malikussaid, ia dapat menulis dan bertutur dengan bahasa asing khususnya bahasa-bahasa Eropa.

Namun, menurut Leonard Y Andaya, dalam disertasinya di Harvard University, “The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi [Celebes] in Seventeeth Century” bahwa yang paling dikagumi oleh Barat dari segi intelektualitas penguasa Gowa-Tallo adalah Karaeng Patingalloang, katanya, tidak hanya lancar berbicara Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Arab tapi dia juga menguasai sastra dari bahasa-bahasa tersebut.

Seorang Jesuit yang berkunjung ke Makassar, Alexander de Rhodes menulis tentang Karaeng Patingalloang, seorang yang bijaksana dan rasional, dengan minat tinggi dia telah membaca seluruh sejarah raja-raja Eropa.

Dia selalu membawa buku-buku kita [Eropa], khususnya yang berhubungan dengan matematika yang sangat ia kuasai. Dia juga sangat tertarik dengan seluruh aspek ilmu pengetahuan sehingga dia mengerjakannya siang dan malam. Mendengarnya berbicara tanpa melihatnya, orang akan menyangka dia seorang asli Portugis karena menggunakan bahasa ini dengan amat lancar sebagaimana yang biasa kita dengar di Lisbon.

Karaeng Patingalloan adalah tipe penguasa haus ilmu, koleksi buku-bukunya, terutama dari Eropa begitu banyak, termasuk peta-peta dunia yang bergambar maupun yang globe.

Gambaran pemimpin berbudaya ilmu, terus menerus mempelajari dunia baru sebagai kunci untuk menjadikan Gowa-Tallo sejajar dengan kota-kota metropolitan di Eropa.

Sayang setelah ia mangkat, Sultan Hasanuddin Naik Tahta, yang harus berjibaku melawan gempuran Belanda dan penghianatan Arung Palakka, Gowa-Tallo akhirnya takluk pada 18 Nopember 1667 di bawah “Perjanjian Bongaya”.

Sayangnya, saat ini, kita di Indonesia walaupun perguruan tinggi tumbuh laksana jamur di musim hujan, namun sama sekali belum mampu mewujudkan budaya ilmu secara menyeluruh, masih sangat tergantung dengan kesadaran pribadi masing-masing.

Kendala utama adalah mindset masyarakat kita yang terlalu pragmatis dan sekularis, kesuksesan selalu diukur berdasarkan dengan materi, jabatan dan pangkat. Hal ini semakin diperparah dengan keadaan politik yang carut-marut, memilih wakil dan pemimpin berdasarkan pada materi sehingga yang terpilih bukan dinilai dari budaya ilmu yang mereka miliki.

Karena wakil rakyat dan para pemimpin acuh akan ilmu, maka ilmu tidak diletakkan pada posisinya sebagai kebaikan yang tertinggi, akhinya kebodohan dan kebebalan makin merajalela. Lahirlah generasi koruptor, geng motor, begal dan berbagai tindak asusila. Jika demikian, maka negara harus membayar jauh lebih mahal!

Jika orang Indonesia membangun budaya ilmu, banyak membaca dan menulis, maka ia mampu memberikan pengaruh pada dunia, sayangnya, kita hanya belajar untuk menulis dan membaca, tidak seperti Barat yang membaca dan menulis untuk belajar, dan dunia pun dalam genggamannya.

Kebangkitan hanya dapat dicapai dengan ilmu, sebab ilmu adalah akar dari peradaban, dan peradaban adalah buah dari ilmu. Wallahu A’lam!

Penulis aktiv Majelis Intelektual-Ulama Muda Indonesia (MIUMI) & Kandidat Doktor Universitas Ibnu Khaldun, Bogor