Oleh: Muh. Nurhidayat

PEMILIHAN UMUM (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 sudah 1,5 tahun berlalu. Bangsa Indonesia pun—berdasarkaan perolehan suara—sepakat mengangkat pasangan Joko Widodo (Jokowi) – M Jusuf Kalla (JK) sebagai presiden dan wapres periode 2014 – 2019.

Sudah sekitar setahun ini kedua tokoh politik tersebut memimpin negara kita, dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Namun ada yang belum hilang dari tayangan televisi dan tampilan media cetak komersial: iklan dan berita pariwara Partai Politik (Parpol) pemilik media.

Sejumlah pemilik media swasta mainstream Indonesia tampaknya masih berambisi menjadi penguasa negara ini. Jika tidak berhasil pada pemilu dan pilpres 2014 silam, mereka tetap ingin dipilih pada pesta demokrasi empat tahun mendatang. Sebagai warga negara, mereka juga memiliki hak memilih apalagi dipilih menduduki jabatan presiden/wapres. Namun masalahnya, mereka bisa saja—dan telah terlihat—menyalahgunakan jaringan media massa miliknya untuk melakukan eksposur besar-besaran dalam kampanye politik praktis.

Langkah politik praktis para ‘raja’ media tersebut mengingatkan kita pada Silvio Berlusconi, bos jaringan media massa terbesar di Italia—Mediaset. Semula Berlusconi tidak berambisi aktif dalam dunia politik, meskipun banyak orang, termasuk Craxi (sahabat dekatnya, yang juga mantan perdana menteri Italia) memberikan pandangan bahwa Berlusconi dapat memiliki kekuatan ‘sihir’ yang besar, jika menggabungkan kekuatan jaringan medianya dengan kekuatan politik. (Shin & Agnew, 2008)

Namun secara tiba-tiba, beberapa bulan menjelang Pemilu Italia 1994, Berlusconi mendirikan partai baru bernama Forza Italia (Kekuatan Italia). Partai ini menjadi pemenang pemilu 1994 dan—setelah berkoalisi dengan sejumlah partai lainnya—mengantarkan konglomerat itu menjadi perdana menteri di negara penggemar pizza. Berlusconi hanya mampu memerintah Italia selama 7 bulan karena konflik internal di koalisi politiknya. Orang terkaya di Italia itu terpaksa menundurkan diri karena jaringan medianya dikaitkan terlibat dalam kasus suap auditor pajak. (Hatchen, 2005)

Keberhasilan Berlusconi memenangkan Forza Italia dan menaikkannya sebagai perdana menteri tidak lepas dari perilaku komunikasi politiknya dalam mengintervensi jaringan medianya untuk dijadikan sebagai ‘corong’ kampanye terselubung (soft campaign) maupun kampanye resmi secara bombastis.

Meskipun tiga kali jatuh-bangun dari kursi perdana menteri karena berbagai skandal (memerintah pada 1994 – 1995, 2001 – 2006, serta 2008 – 2008), Berlusconi dapat dikatakan sebagai ikon kesuksesan intervensi media untuk kepentingan politik praktis pemiliknya.

Munculnya sejumlah bos media yang melakukan komunikasi politik ala Berlusconi telah menuai kritikan dari para pengamat komunikasi dan etika media di Indonesia. Berlusconi sendiri pun menjadi sasaran kritikan dalam banyak buku komunikasi dan etika media yang terbit di berbagai negara.

Fenomena ini memperkuat pendapat Shoemaker & Reese, bahwa tidak diragukan lagi, pemilik media berbasis pasar memiliki kekuasaan pasar mutlak atas konten dan dapat meminta apa yang ingin mereka masukkan atau keluarkan. Para pemilik suratkabar bebas menggunakan koran mereka untuk melakukan propaganda jika mereka menginginkannya (McQuail, 2011)

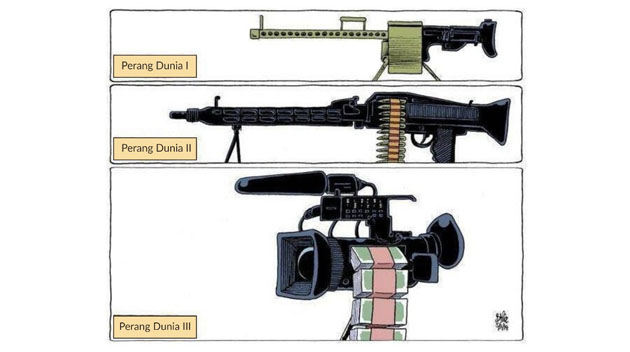

Apalagi, bagi kepentingan politik, publik (pemirsa) adalah sejumlah konstituen, sejumlah follower yang potensial. Hal demikian sangat beralasan karena televisi menjadi kekuatan yang paling besar di antara semua jenis media massa—saat ini. Televisi dapat menentukan opini publik sehingga mampu pula menentukan agenda politik masyarakat. (Widjanarko dkk.., 2006). Bahkan dalam perkembangannya, kepentingan politik ini seringkali berjalan beriringan dengan kepentingan ekonomi (bisnis). Dengan kata lain, dua kepentingan ini bersama-sama mengeksploitasi publik demi tujuan yang sama (Widjanarko dkk., 2006).

Alasan Politik Pemilik Media

Masuknya para pemilik media mainstream negara ini ke dalam politik praktis menjelang pemilu dan pilpres 2014 bukannya tanpa alasan. Komunikasi politik ala Berlusconi dilakukan dengan harapan meraih keberhasilan sebagaimana diperoleh bos media—sekaligus orang terkaya—dari Italia tersebut.

Berdasarkan fenomena Berlusconi yang dibahas dalam sejumlah referensi, maka penulis telah mengidentifikasi sedikitnya ada 3 alasan yang mendorong terjebaknya para cukong media dalam politik praktis.

Sebab pertama, untuk mengamankan bisnisnya sendiri. Masuknya para bos media ke dalam politik praktis dan mengintervensi medianya sebagai sarana komunikasi politik kepada khalayak memperkuat pendapat teori pertukaran sosial (social exchange theory) oleh Altman dan Taylor, yang menyatakan bahwa interaksi manusia (termasuk dalam berkomunikasi) dilakukan layaknya seperti transaksi ekonomi, yaitu memaksimalkan manfaat dan memperkecil biaya (Littlejohn & Foss, 2009).* (BERSAMBUNG)

Penulis dosen Ilmu Komunikasi Universitas Ichsan Gorontalo, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro