ISTILAH peradaban dan peradaban Islam sering digunakan kaum Muslim. Ciri berkembanganya peradaban (tamaddun), sebagaimana dikutip Ibnu Khaldun adalah berkembangnya ilmu pengetahuan. Karenanya, untuk membangun kembali peradaban Islam harus dimulai dari pengembangan ilmu pengetahuan Islam terlebih dahulu.

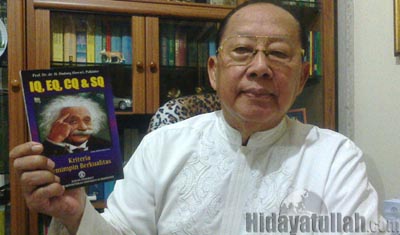

Inilah petikan wawancara Dr. Syamsuddin Arif Direktur Eksekutif Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS) Jakarta, sebuah lembaga kajian pemikiran dan peradaban Islam di Indonesia, dengan keanggotaan kaum intelektual muda muslim.

Syamsuddin Arif lahir di Jakarta 19 Agustus 1971 dikenal sebagai putra Betawi asli. Lulus SD ia melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Setelah itu melanjutkan dua tahun menghafal al-Quran di Majlis Qurra’ wa Al Huffaz di Sulawesi. Program sarjana (S1) diselesaikan di Universitas Islam Antar Bangsa (UIA) Malaysia di jurusan komunikasi. Ia kemudian menyelesaikan doktor pada tahun 2004 dengan disertasi berjudul Ibn Sina’s Cosmology: A Study of the Appropriation of Greek Philosophical Ideas in 11th Century Islam dibawah bimbingan Paul Lettinck.

Tidak puas menyandang satu gelar doktor, ia mengambil lagi doktor keduanya di Orientalisches Seminar, Johann Wolfgang Goethe Universitat Frankfurt, Jerman. Setelah itu ia mengabdi menjadi pengajar di International Islamic University (IIU), Malaysia dan CASIS, UTM, Kuala Lumpur Malaysia. Petikan wawancara ini pernah dimuat Majalah al-Haromain.

Banyak orang menggunakan istilah Peradaban Islam, bisa dijelaskan yang dimaksud dengan “peradaban Islam”?

Peradaban itu kan keseluruhan prestasi dan hasil karya suatu bangsa atau masyarakat yang hidup bersama dalam sebuah kota atau negara. Karena itulah peradaban itu identik dengan ‘madinah’ atau ‘civitas’ dalam bahasa latin yang mengisyaratkan terjadinya kesepakatan antar berbagai kelompok masyarakat untuk hidup bersama secara aman, damai, dan adil. Maka suku-suku nomad tidak pernah melahirkan peradaban. Begitu pula suku-suku barbarian yang asyik berperang satu sama lain.

Nah, prasyarat-prasyarat itulah yang dipenuhi oleh Rasulullah sesudah tinggal di Madinah. Mengikat tali kepentingan berbagai komponen –Arab Khazraj dan Aws, kaum Muhajirin dan Anshar, puak-puak Yahudi, Kristen, dan Majusi– dengan sebuah perjanjian semacam ‘social contract’. Baru setelah itu kita saksikan peradaban Islam perlahan-perlahan muncul ke permukaan dan menjulang megah di panggung sejarah manusia dengan seabreg prestasi politik, militer, ekonomi, saintifik, kultural, dan sebagainya, yang terpancar dalam karya-karya sastra, filsafat, sains, teknologi, arsitektur, seni rupa, dan banyak lagi.

Mendiang Professor Arberry pernah mengatakan, ketika menjawab pertanyaannya sendiri: “What is meant by the term Islamic civilization?” bahwa peradaban Islam itu lahir dari perjalanan yang sangat panjang dan kekuatan yang sangat dahsyat (the long processes and the massive forces), di mana bangsa-bangsa hebat yang aslinya bermacam-macam dan berbeda-beda telah diikat oleh satu visi, satu misi, satu tradisi, dan satu jalan hidup (a powerful group of nations held closely together in the common bonds of a shared tradition and way of life, despite passing domestic differences). Lihat bukunya, Aspects of Islamic Civilization as Depicted in the Original Texts, hlm. 9 (London: Routledge, 1964).

Definisi yang lebih tegas diberikan oleh Profesor al-Attas dalam bukunya, Historical Fact and Fiction (Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia Press, 2011), hlm. xv: “I define Islamic civilization as a civilization that emerges among the diversity of cultures of Muslim peoples of the world as a result of the permeation of the basic elements of the religion of Islam which those peoples have caused to emerge from within themselves. … It is a living civilization whose pulse describes a process of Islamization, … in the sense of an unfolding of the theoretical and practical principles of Islam in the life of the people, in the sense of an actualization of the essentials and potentials of Islam in the realms of existence. … Islamic civilization is therefore a manifestation of unity in diversity as well as of diversity in unity.”

Intinya bahwa Peradaban Islam itu adalah hasil dari proses kolektif-selektif-kreatif yang dinamakan Islamisasi. Sumber energinya adalah wahyu –yakni Kitabullah dan Sunnah Rasululullah. Ini internalnya, sementara eksternalnya dari peradaban-peradaban asing. Terjadilah pengambilan, pengumpulan, penyaringan, dan rekacipta. Namun, unsur-unsur asing itu tidak hanya di-adopsi, tetapi juga di-adapsi, diterima dan diubah agar tidak bertentangan dengan tata nilai atau ‘worldview’ Islam. Maka peradaban Islam itu merupakan paduan keberagaman dan keberagaman terpadu, kata al-Attas.

Bagaimana Anda membaca peradaban Islam kontemporer masa kini? Dan bagaimana dibandingkan dengan peradaban lainnya?

Peradaban Islam saat ini memang tidak seperti dulu, karena umat Islam sedang terpecah-pecah menjadi banyak negara yang masing-masing punya pemerintahan dan kepentingan sendiri, ideologi dan visi sendiri-sendiri, di mana nasionalisme dikedepankan, sekularisme diutamakan, komunisme dirayakan, kapitalisme diterapkan, dan liberalisme ditanamkam. Umat Islam hanya tampak menyatu ketika tawaf di Ka’bah atau wukuf di Arafah. Sementara di PBB jarang kompak. Dalam banyak isu lebih sering tidak sepakat.

Peradaban Islam saat ini ibarat piramid yang masih berdiri tegak namun banyak dindingnya mengalami erosi sejak lima ratus tahun terakhir, akibat rembesan nilai-nilai hubbud-dunya dan karahiyatul-maut, terkikis oleh air bah peradaban Barat modern yang sarat dengan rasionalisme dan empirisisme.

Di sini kita perlu bedakan ya: rasionalisme itu tidak sama rasionalitas – dan empirisisme itu bukan ‘empeira’ atau experience. Sebagaimana komunitas itu beda dengan komunisme, dan pluralitas itu lain dengan pluralisme. Nah, di antara ciri khas peradaban Islam dibanding peradaban lain kita temukan di sana.

Peradaban Islam menerima rasionalitas dan data empiris, akan tetapi tidak kejeblos dalam rasionalisme dan empirisisme. Tidak menuhankan akal dan tidak mengabsolutkan pengalaman inderawi. Peradaban Islam itu mengakui dan menerima pluralitas akan tetapi menolak pluralisme.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani dijamin keselamatannya, dihormati kepercayaannya, dibebaskan ibadahnya, dan diakui kontribusinya, meskipun tetap dipandang keliru atau sesat dan nir-iman alias kuffar.

Supaya lebih akurat, saya kutip di sini apa kata Marvin Perry dan rekan-rekannya dalam buku mereka yang berjudul Western Civilization: Ideas, Politics, and Society since 1400 (Boston: Houghton, 2009), bahwa pilar-pilar utama peradaban Barat itu adalah pemisahan agama dari negara, kebebasan dan toleransi beragama, pengukuhan hak-hak asasi dan kesetaraan manusia. Semua ini diwujudkan dalam bentuk negara sekular dengan sistem politik demokrasi. Bagi mereka ini adalah esensi sekaligus prestasi peradaban Barat yang merupakan pola terbaik alias ‘uswatun hasanah’ –menurut mereka, sehingga siapapun dan bangsa manapun yang tidak mengikutinya dianggap belum sempurna kemanusiaannya dan arena itu tidak berperadaban: “As the history of the twentieth century demonstrates, when we lose confidence in [the core values of] this heritage [of Greco-Roman, Judeo-Christian traditions and the modern European Enlightenment ideals], we risk losing our humanity, and civilized life is threatened by organized barbarism” (hlm. 901). Inilah sebabnya mengapa Samuel Huntington menulis The Clash of Civilizations dan Niall Ferguson menulis The West and the Rest. Bahwa tidak lama lagi dan sekarang pun Peradaban Barat berhadapan dengan peradaban-peradaban besar yang pernah jaya selama ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya, yaitu peradaban China, peradaban India, dan peradaban Islam.

Apa faktor penyebab peradaban Islam mengalami stagnasi bahkan kemunduran seperti satu dua abad terakhir ini?

Maaf, kalau saya tidak setuju dengan istilah stagnasi dan kemunduran. Meski hanya kiasan, kedua metafora tersebut tidak tepat. Kalau dalam bahasa Inggris kan stagnan itu artinya diam, tidak bergerak sama sekali, beku dan mati (still, motionless, inactive, moribund). Padahal kenyataannya tidak demikian, karena umat Islam di seluruh dunia masih terus bergerak dan aktif memperjuangkan cita-cita Islam. Contohnya di Indonesia saja ada NU, Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis, Gontor, Hidayatullah yang jelas sekali menyangkal deskripsi negatif di atas. Begitu pula istilah ‘kemunduran’ yang juga kurang tepat. Kalau kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah itu dibilang mundur, lha orang-orang Amerika dan Eropa saat ini pun masih menyeru kepada cita-cita founding fathers mereka, prinsip-prinsip Revolusi Prancis, dan pemikiran tokoh-tokoh Abad Pencerahan dan Renaissance bahkan gagasan-gagasan filosof Yunani kuno –dan itu tidak mereka anggap sebagai kemunduran! Bangsa yang ingin maju perlu pedoman, perlu road-map. Untuk itulah mereka kembali kepada tradisi masa lalu untuk melangkah ke depan.

Yang terjadi sebenarnya bukan maju atau mundur, akan tetapi berjalan di depan atau di belakang. Yang di depan itu berjalan menuju ke sebuah destinasi. Sementara yang di belakang mengikuti saja. Nah, jika umat Islam mengekori orang Barat, sudah tentu orang Barat disebut terdepan (advanced) dan umat Islam dianggap terbelakang atau tertinggal. Padahal justru ini yang diwanti-wanti Rasulullah: jangan sampai umat Islam ikut-ikutan umat lain yang berjalan dengan tujuannya sendiri. Pertanyaannya, berapa banyak di antara kita yang paham dan sadar quo vadit atau menuju ke mana peradaban Barat itu? Apakah makna negara maju? Maju terus hingga ke mana? Ataukah ia merupakan perjalanan yang tak ada ujung akhirnya?

Kembali ke pertanyaan Anda di atas, umat Islam kini harus berhenti sejenak. Berhenti mengekori orang lain. Berhenti untuk introspeksi mau kemana sebenarnya kita ini. Mau maju kemana, mengapa dan untuk apa? Di sinilah pentingnya kita kembali menengok, menggali, dan mengkaji tradisi leluhur kita, warisan intelektual peradaban kita sendiri, agar bisa berkata seperti Jacques Ellul dengan bangganya berkata: “I see no other satisfactory model that can replace what the West has produced” (Lihat bukunya: The Betrayal of the West, New York 1978, hlm. 19).*