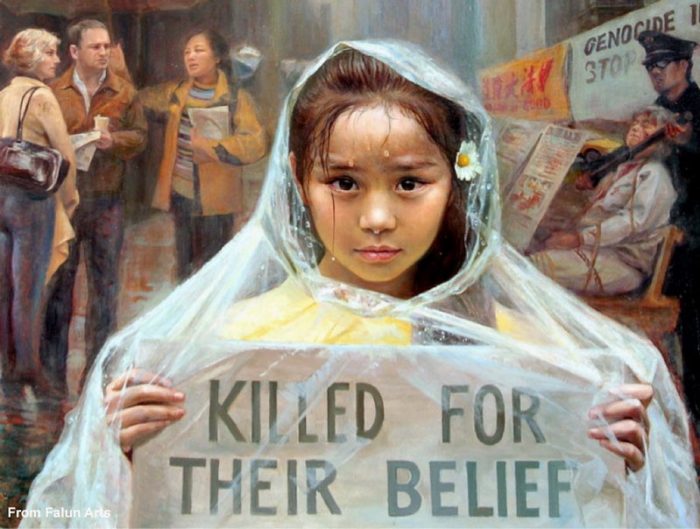

Hidayatullah.com–Selama beberapa dekade, penduduk Muslim Uighur di wilayah China di Xinjiang telah ditindas oleh negara mereka sendiri. Penindasan ini telah meningkat sejak 2014, yang mengancam seluruh entitas Uighur. Negara-negara mayoritas Muslim menutup mata, dan dunia terutama difokuskan pada masalah mereka sendiri seputar pandemi COVID-19, yang mengakibatkan populasi Uighur “terus menderita dalam senyap”.

Siapakah Uighur di Xinjiang?

Uighur adalah anggota kelompok etnis berbahasa Turki, terutama Muslim, dengan ikatan sejarah dan budaya dengan negara-negara Asia Tengah. Diperkirakan 12 juta warga Uighur berasal dari wilayah Xinjiang di China Barat Laut, yang memiliki bahasa dan budayanya sendiri. Xinjiang lebih besar dari gabungan Prancis, Jerman dan Spanyol, dan bersama dengan Tibet, adalah dua dari lima wilayah yang seharausnya “otonom” di China. Namun kenyataannya, Partai Komunis menjalankan otoritas mutlak atas Xinjiang.

Seperti yang terjadi di Tibet, setelah menguasai wilayah Xinjiang pada tahun 1949, pemerintah China mengirim untuk bermigrasi dan menempatkan ribuan orang China Han (kelompok etnis dominan di China daratan) ke wilayah tersebut. Ini dilakukan untuk mengimbangi penduduk asli, dan untuk menghancurkan gagasan separatisme dan kemerdekaan.

Penindasan & Ketidakadilan

Sejak 2014, pemerintah China telah memberlakukan “Kampanye Penyerangan Keras” di Xinjiang untuk “membasmi virus ideologis ekstremisme Islam” dari populasi Muslim Turki. Sejak itu, aktivis hak asasi, jurnalis, dan akademisi berusaha menyoroti penderitaan Muslim Xinjiang, yang “dipaksa untuk melepaskan identitas etnis, agama, dan budaya mereka”. Xinjiang adalah rute utama dalam prakarsa infrastruktur “Belt and Road” China, berbatasan dengan negara-negara seperti Kazakhstan, Rusia, Pakistan, Afghanistan, dan India.

Oleh karena itu, para analis percaya China telah berusaha untuk menghilangkan gagasan separatisme untuk menghindari gerakan kebebasan di masa depan seperti yang sedang berkecamuk di Hong Kong.

Menurut Human Rights Watch, pemerintah China menganggap berbagai macam perilaku keagamaan yang sejatinya tidak memiliki aspek ofensif sebagai “ekstremis”, termasuk memberi bayi nama Muslim tradisional seperti Aisyah atau Ali, berpuasa selama Ramadhan, mengenakan cadar, dan menumbuhkan janggut.

Hal-hal ini dipantau oleh salah satu sistem pengawasan paling canggih dan mengganggu di dunia, dengan China melakukan pemeriksaan rutin. Dalam beberapa kasus, pemerintah bahkan memasang kamera pengintai di rumah pribadi.

Laporan telah muncul mengenai metode yang digunakan untuk menurunkan jumlah populasi mayoritas Muslim di Xinjiang. Bersamaan dengan migrasi massal permukiman Tionghoa Han yang disponsori pemerintah di seluruh wilayah, pakar Tiongkok Adrian Zenz melaporkan bahwa pemerintah “memaksa wanita untuk disterilkan atau dipasangi dengan alat kontrasepsi agar tidak dapat bereproduksi”, sterilisasi paksa diduga meningkat sejak wabah COVID-19.

Selain itu, penelusuran BBC menemukan bahwa pemerintah China telah memisahkan anak-anak dari keluarga mereka, menempatkan mereka di sekolah asrama “khusus” untuk dibesarkan tanpa pengetahuan tentang budaya atau agama mereka. Setidaknya 500.000 anak telah dilembagakan. Keluarga mereka hanya boleh berkunjung dua kali seminggu, dan, sekali di sekolah, juga dilarang berbicara bahasa Uighur.

Jika keluarga menunjukkan bentuk perlawanan apa pun, mereka akan dibawa untuk bergabung dengan kamp penahanan “pendidikan ulang politik” yang ditempatkan di seluruh wilayah.

Kamp “Pendidikan Ulang”

Kamp pendidikan ulang di Xinjiang, yang secara resmi disebut Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan oleh Partai Komunis China, didirikan di bawah pemerintahan Sekretaris Jenderal Xi Jinping. Pemerintah membantah keberadaan kamp hingga baru-baru ini, ketika mereka mengonfirmasi keberadaan kamp tersebut dan membenarkannya sebagai tanggapan atas “ancaman ekstremisme dan terorisme”.

Hampir tidak ada tahanan atau narapidana yang diadili sesuai prosedur hukum. Sebagian besar dikirim langsung ke kamp tanpa diberi alasan untuk penahanan mereka. Dengan kurangnya akses dan liputan berita tentang kamp, jumlah resmi tahanan tidak diketahui; namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan jumlah tahanan Muslim saat ini lebih dari 1,5 juta.

Sejumlah saksi mata dari orang-orang yang melarikan diri dari kamp telah muncul, menyoroti kondisi tidak manusiawi yang mereka alami.

Dalam laporan Time, Bakitali Nur, warga Uighur, ditangkap karena pihak berwenang mencurigai dia sering bepergian ke luar negeri. Tanpa pengadilan, dia dikirim ke kamp pendidikan ulang di Khorgos, Xinjiang, di mana dia tinggal di sel dengan 7 pria lainnya selama setahun.

Nur dan tahanan lain yang melarikan diri merinci bagaimana mereka menghadapi pencucian otak dan penghinaan yang tak ada habisnya, dan “dipaksa untuk mempelajari propaganda komunis selama berjam-jam setiap hari dan meneriakkan slogan-slogan yang mengucap syukur dan berharap panjang umur untuk Xi Jinping”. Sebelum melarikan diri ke Kazakhstan dan setelah dibebaskan, Bakitali mengatakan dia dipaksa untuk melakukan kritik diri setiap hari, bekerja paksa di pabrik-pabrik pemerintah, dan terus mengirim laporan tentang rencana apa pun.

“Seluruh sistem,” kata Nur, “dirancang untuk menekan kami.”

Ada banyak laporan saksi mata lainnya dari orang-orang yang pernah berada di kamp-kamp ini, serta kerabat yang sudah bertahun-tahun tidak melihat orang yang mereka cintai yang ditahan. Ghalipjan, seorang pria Uighur berusia 35 tahun, meninggal di sebuah kamp, dengan laporan resmi mengklaim kematiannya disebabkan serangan jantung.

Namun, banyak laporan dari anggota selnya yang dibebaskan menyatakan bahwa dia dipukuli secara brutal sampai mati. Pada akhir 2018, mantan kepala polisi di Kuqa, Himit Qari, mengatakan bahwa setidaknya 150 orang di wilayahnya sendiri telah meninggal karena sebab yang tidak ditentukan dan dalam keadaan misterius di kamp pendidikan ulang.

Keluarga Ghalipjan tidak diizinkan melakukan upacara pemakaman Islam.

Tema umum dalam laporan saksi mata adalah mencuci otak untuk “melupakan dari mana asalnya.” Kamp mengharapkan kepatuhan dan pujian terus-menerus terhadap norma-norma yang ditetapkan oleh pemerintah Komunis China daratan.

Jika gagal, mereka akan diborgol selama berjam-jam, diikat ke kursi, dipukuli dan disiksa, disiram air, dan dipaksa untuk hanya mengonsumsi daging babi dan alkohol. Penyiksaan ini disertai dengan ceramah panjang oleh pejabat yang memperingatkan mereka untuk tidak memeluk Islam, mendukung kemerdekaan Uighur, atau menentang perintah dari Partai Komunis.

Tahanan perempuan menyatakan telah menerima pelecehan seksual yang meluas, termasuk pemerkosaan, aborsi paksa, penggunaan alat kontrasepsi secara paksa, dan sterilisasi wajib.

Kamp pendidikan ulang, menurut laporan Adrian Zenz, juga berfungsi sebagai kamp kerja paksa. Tahanan dipaksa bekerja secara bebas untuk memproduksi berbagai produk yang digunakan untuk ekspor, terutama yang terbuat dari kapas yang ditanam di Xinjiang.

Juga dilaporkan bahwa pejabat Han menempati dengan paksa rumah orang Uighur yang berada di kamp tersebut. Rushan Abbas dari Kampanye untuk Uighur mengklaim “tindakan pemerintah China sama dengan genosida,” menurut definisi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tercantum dalam Konvensi Genosida.

Negara-Negara Islam Menutup Mata

Situasi di Xinjiang berbeda dari keadaan sulit di Palestina, Kashmir, dan Rohingya karena bagaimana negara-negara mayoritas Muslim bereaksi terhadapnya. Para pemimpin negara Islam sebagian besar mengabaikan tangisan saudara-saudara mereka di Xinjiang, yang berkaitan dengan alasan ekonomi dan politik.

Intinya, China dengan cepat menjadikan dirinya sebagai perdagangan utama dan mitra diplomatik bagi hampir semua negara Islam yang kuat.

Banyak negara yang menjunjung tinggi diri mereka sendiri sebagai “penjaga iman” berpartisipasi dalam inisiatif ekonomi “Belt and Road” China dan mendapat manfaat dari investasi infrastruktur negara tersebut. Menurut Bloomberg, China adalah sumber utama investasi asing Malaysia, menyumbang sepersepuluh dari ekspor minyak Arab Saudi (dengan kesepakatan infrastruktur masa depan bernilai miliaran), dan membeli sekitar sepertiga dari ekspor minyak Iran.

Pemerintah Iran yang biasanya vokal, diam atas penahanan massal di Xinjiang sejak Donald Trump menjabat sebagai Kepresidenan AS, sebagai sikap mencari dukungan China untuk melawan pemerintahan Trump.

Investasi infrastruktur Koridor Ekonomi China-Pakistan, senilai lebih dari $ 60 miliar, telah membawa harapan pada impian Pakistan untuk mengubah garis pantainya seperti Dubai. Investasi Tiongkok selama puluhan tahun, ditambah dengan ketidaksukaan yang sama antara India dan AS, telah membungkam pemerintah Pakistan dalam perjuangan Uighur.

Turki akan tampak seperti sekutu alami dalam memperjuangkan hak-hak Uighur, Turki dan Uighur berbagi ikatan sejarah dan budaya, serta bahasa yang serupa. Negara itu telah menjadi pelabuhan bagi lebih dari 50.000 orang Uighur yang meninggalkan rumah mereka di Xinjiang, mendapatkan simpati yang luar biasa dari publik Turki, namun, pemerintahan Presiden Erdogan memilih untuk tetap diam.

Menurut The Diplomat, sikap diam Erdogan terhadap kebijakan China datang setelah Barat menjauh dari pasar Turki. Ekonomi Turki menderita defisit akun saat ini yang kronis, dan beberapa kebijakan Erdogan yang vokal sebagian besar telah menurunkan investasi Barat, yang sangat membebani mata uang negara.

Erdogan mungkin berharap kebungkaman pemerintahannya akan mengarah pada investasi modal besar-besaran oleh China. Ini membuahkan hasil pada Juni 2019, ketika People’s Bank of China mentransfer dana $ 1 miliar untuk membantu ekonomi Turki, dengan kesepakatan di masa depan.

Negara-negara mayoritas Muslim lainnya di Asia dan Afrika mendapat keuntungan dari investasi miliaran dolar melalui inisiatif infrastruktur “Belt and Road” China, dan kerja sama dalam masalah politik. Para pemimpin bahkan dari negara Muslim yang paling kuat telah memutuskan bahwa lebih penting memihak pada kekuatan ekonomi China daripada membela hak asasi manusia.

Negara-negara ini tidak ingin mempertaruhkan hubungan mereka dengan China, atau hak vetonya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan mengkritik kebijakan China, bahkan jika “kebijakan” tersebut sama dengan genosida.

Semua kekuatan ini telah menutup mata terhadap penderitaan Uighur.

Kecaman Internasional – Dukungan untuk Tiongkok

Pada Juli 2019, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 22 anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB mendesak China untuk menghentikan penahanan massal terhadap Uighur dan Muslim lainnya. Kelompok hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Human Rights Watch juga telah menyatakan keprihatinan yang besar, dengan mengatakan, “tidak satu pun dari kejahatan besar abad ke-21 yang mirip dengan apa yang ada di depan mata kita.”

Duta besar dari 22 negara tersebut, termasuk Inggris, Prancis, Jerman, Australia dan Jepang, mengirimkan surat kepada PBB: “Kami menyerukan kepada China untuk menegakkan hukum nasional dan kewajiban internasionalnya dan untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, termasuk kebebasan beragama atau berkeyakinan di Xinjiang dan di seluruh China.” Amerika Serikat melangkah lebih jauh dengan menjatuhkan sanksi pada China atas pelanggaran hak asasi manusia, setelah citra satelit mengungkapkan bukti perkemahan massal dan dokumen resmi bocor yang merinci pelecehan besar-besaran yang terjadi terhadap Muslim di seluruh Xinjiang.

Menanggapi kritik ini, 30 negara menandatangani surat untuk membela kebijakan Tiongkok, memilih untuk memuji “kontribusi Tiongkok pada perjuangan hak asasi manusia internasional”. Para penandatangan, termasuk Kamboja, Mesir, Korea Utara, Pakistan, Rusia, Arab Saudi, Somalia, dan Uni Emirat Arab, juga memblokir mosi yang memungkinkan pengamat internasional independen masuk ke wilayah Xinjiang.

Bukan kebetulan bahwa sebagian besar penandatangan yang menentang pengamat PBB memasuki Xinjiang pada satu atau lain hal juga telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serupa. Pembelaan mereka atas ketidakmanusiawian China adalah upaya untuk menjauhkan para pengamat PBB dari kekejaman mereka sendiri.

Setiap negara yang berurusan dengan China perlu mempertimbangkan masalah hak asasi manusia di sekitar wilayah Xinjiang. China tampaknya telah membeli “penentang Muslim” yang layak dan telah membangun koalisi pelanggar hak asasi manusia untuk mempertahankan rekornya di Xinjiang. Dengan beberapa negara sudah rentan sebelum pandemi COVID-19, banyak negara hanya akan memiliki lebih banyak insentif untuk mengabaikan kekejaman yang dilakukan terhadap Uyghur.*

*Zaryab Makhdoom

MSc dari SOAS, Universitas London dalam Globalisasi dan Pembangunan. Koresponden Senior di The Organization for World Peace (OWP), sangat tertarik pada pembangunan internasional, keamanan dan diplomasi.