Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya

Hidayatullah.com | KEBERADAAN lahan pertanian di Indonesia mulai berkurang baik kualitas dan kuantitasnya secara drastis. Secara kuantitas, puluhan ribu hektar lahan beralih fungsi menjadi daerah industri dan pemukiman.

Sedangkan secara kualitas, 70% lahan juga sudah turun kesuburannya karena penggunaan pupuk kimia yang sudah berlebihan. Tidak adanya upaya pembukaan lahan baru untuk pertanian ditengarai menjadi salah satu penyebab tidak kunjung meningkatnya jumlah produksi pangan padahal jumlah lahan tidur yang tersedia berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencapai 7,3 juta hektar.

Dalam salah satu persoalan pertanian ini, Islam telah memberikan jalan keluar dengan penerapan ihya mawat atau pendayagunaan lahan mati. Pendistribusian lahan untuk dikelolah individu oleh pihak pemerintah yang dinamakan dengan iqtha` juga bisa diandalkan untuk meningkatkan jumlah produksi pangan.

Bahkan ada pula penerapan hama, untuk mengkhususkan lahan dikelolah untuk kemasalahan umum. Demikian pula dalam masalah irigasi dan pengaturan kepemilikan air yang merupakan perkara yang tidak terpisahkan dengan dunia pertanian, Islam juga telah menyediakan perangkat hukumnya.

Hama, Konservasi Lahan Cara Nabi

Di masa Umar bin Al Khaththab menjabat sebagai khalifah, beberapa pihak mencoba menguasai beberapa bidang tanah dan memagarinya, kemudian meninggalkannya bertahun-tahun dan tidak memanfaatkannya. Dampaknya pihak lain yang justru membutuhkan lahan untuk dikelolah tidak memperoleh bagian lahan, karena di bawah “penguasaan” pihak lain. Akhirnya banyak lahan yang “mangkrak”.

Melihat praktik negatif tersebut akhirnya Umar bin Al Khaththab naik ke atas mimbar dan menyampaikan, ”Barangsiapa menghidupkan lahan mati maka lahan itu untuknya. Dan bukan bagi orang yang memagari tanah dengan batu bisa memperoleh hak setelah tiga tahun.”

Syariat sendiri diizinkan bagi seseorang untuk memanfaatkan tanah yang belum menjadi kepemilikan pihak lain lalu ia berhak memilikinya, yang disebut sebagai ihya` mawat. Namun beberapa pihak menilai bahwa hanya dengan memagari lahan, tanpa memberdayakannya termasuk ihya` mawat. Padahal prilaku ini malah bertentangan dengan maksud dan tujuan ihya` mawat, yakni agar lahan-lahan tak bartuan bisa memberi manfaat kepada rakyat. Dan dengan memagari lahan, tanpa mengelolahnya, justru membuat lahan itu tidak memberikan manfaat. Sebab itulah Umar perlu menjelaskan bahwa prilaku itu bukan tergolong ihya’ al mawat.

Para ulama mendifinisikan ihya` mawat sebagai aktivitas perawatan tanah mati dengan menanaminya atau menjadikannya siap untuk dibajak. Sedangkan al mawat (tanah mati) merupakan tanah yang tidak dimiliki dan tidak dimanfaatkan oleh siapa pun. (lihat, Mughni Al Muhtaj, 2/361)

Dasar atas legalnya kepemilikan tanah dengan ihya` mawat adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,”Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya” (Riwayat At Tirmidzi dan beliau menshahihkannya)

Namun ada perbedaan ulama dalam masalah perizinan dengan pemerintah, Madzhab Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa ihya` mawat sah meski tanpa izin pihak penguasa dan untuk madzah Hanafi mensyaratkan adanya izin.

Tidak Cukup dengan Hanya Membatasi

Namun sebagaimana dijelaskan oleh Umar di atas, ihya` mawat tidak cukup dengan hanya membatasi atau memagari lahan tak bertuan dengan batu atau duri serta membiarkannya yang disebut para fuqaha dengan istilah tahjir. Namun, walau bukan termasuk ihya’ mawat, dengan tahjir seseorang mendapatkan hak guna atas tanah itu, dengan bertolak kepada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang maknanya,”Barang siapa lebih dahulu terhadap apa-apa yang belum didahului oleh seorang Muslim, maka ia lebih berhak atasnya (Mughni Al Muhtaj, 4/366).

Namun setelah tiga tahun, tanah tersebut kembali kepada asalnya dan siapa saja bisa memanfaatkannya, sebagaimana yang dinyatakan Umar di atas.

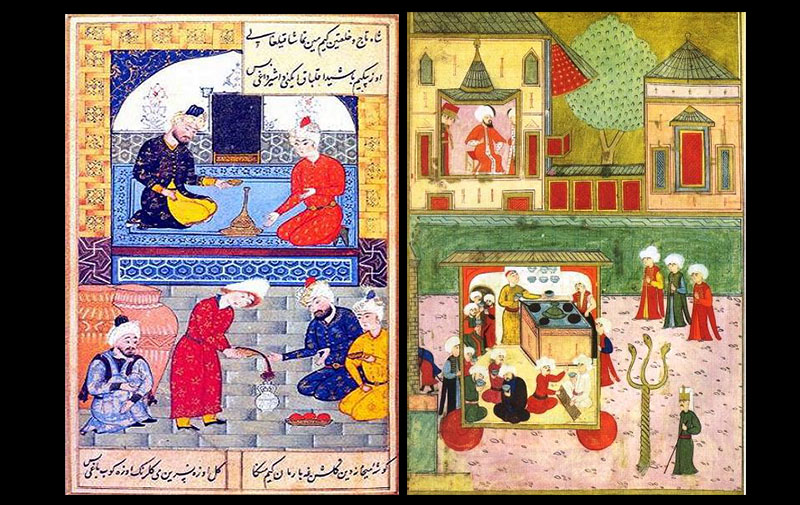

Ada Syariat Dalam Pertanian: Ketahanan Pangan dalam Peradaban Islam (1)

Pendistribusian Tanah

Dalam Islam juga diakui adanya usaha yang dilakukan negara dalam pendistribusian tanah untuk dikelolah, baik untuk kepentingan umum atau pribadi.

Keputusan penguasa menjadikan suatu lahan yang mati untuk maslahat umum dan dilarang bagi individu mengambil manfaat lahan itu disebut sebagai hama.

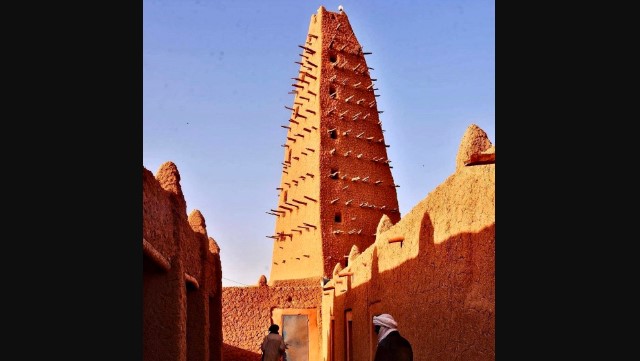

Tindakan tersebut dibolehkan menurut para ulama dalam empat madzhab, dengan bersandar kepada hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan hama di wilayah An Naqi’ (daerah yang berada di sekitar 8 mil dari Madinah) untuk menggembalakan kuda para mujahidin, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad.

Demikian pula Umar bin Al Khaththab telah mengkhususkan tanah di wilayah Najd untuk menggembala kuda yang digunakan untuk berperang, setelah para penduduknya meminta beliau melakukan hal itu, sebagaimana diriyatkan oleh Imam Al Bukhari.

Praktik hama kalau di zaman modern ini amat mirip dengan konservasi, yang menjadikan wilayah tertentu tidak boleh dimanfaatkan secara individu, namun dilindungi dan dikelolah untuk maslahat umum.

Penerapan hama dalam Islam di atas menghapus penerapannya di masa jahiliyah. Di masa itu jika salah satu dari pemimpin kabilah mendatangi sebuah hamparan tanah dan memerintahkan anjingnya untuk menggonggong, maka dipasanglah pembatas sampai wilayah-wilayah dimana gonggongan anjingnya masih terdengar. Ia mengkhususkan tanah itu hanya untuk dirinya dan melarang orang lain untuk menggembala hewan ternak mereka di tempat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri akhirnya memutuskan untuk melarang praktik ini dengan bersabda,”Tidak ada hama kecuali untuk Allah dan Rasul-Nya” (Riwayat Al Bukhari)

Jika hama membatasi tanah untuk dimanfaatkan hanya demi kemasalahatan umat, hingga tidak boleh dimanfaatkan oleh individu, sebaliknya ada juga keputusan negara untuk mengkhususkan pengelolahan tanah tertentu untuk dikelolah untuk kepentingan individu. Inilah yang lazim disebut sebagai iqtha`.

Praktik ini merujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga telah menerapkan iqtha` terhadap tanah di Hadramaut untuk Wail bin Hujr, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At Tirmidzi.

Namun penerapan iqtha` tidak bisa sembarangan, pihak penguasa dalam hal ini juga perlu melihat kemampuan siapa yang memperoleh tanah iqtha’, sehingga tanah itu benar-benar bisa dikelolah seluruhnya. Apabila penguasa mendapati bahwa tanah yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik, maka ia berhak untuk meminta kembali, sebagaimana Umar meminta tanah iqtha’ yang diberikan kepada Bilal bin Al Harits, ketika beliau tidak mampu mengelolahnya.

Sifat iqtha` sendiri ada dua. Pertama, iqtha` yang bisa menyebabkan tanah menjadi hak milik pengelolah. Yakni jika penguasa menunjuk seseorang untuk menghidupkan lahan mati (ihya` mawat), maka ia berhak memilikinya.Yang kedua, iqtha` yang hanya sebatas hak guna, tanpa hak kepemilikan. Ini berlaku pada tempat-tempat umum yang sudah dijadikan sebagai tempat beraktivitas (bukan tanah mati) seperti tepi jalan dan pasar.

Untuk iqtha’ jenis yang ke dua, siapa saja yang memperolehnya dari pihak penguasa terhadap tempat-tempat tertentu di pasar atau tepi jalan untuk melakukan akitvitas tertentu, maka ia lebih berhak atas tempat-tempat itu secara permanen atas. Beda dengan mereka yang tidak memperoleh hak dari iqtha’, maka mereka harus menempati tempat lainnya dan di tempat itu haknya juga hilang jika ia meninggalkan pasar untuk pulang ke rumah. (lihat, Al Muhadzdzab, 1/427) *Thoriq/Suara Hidayatullah