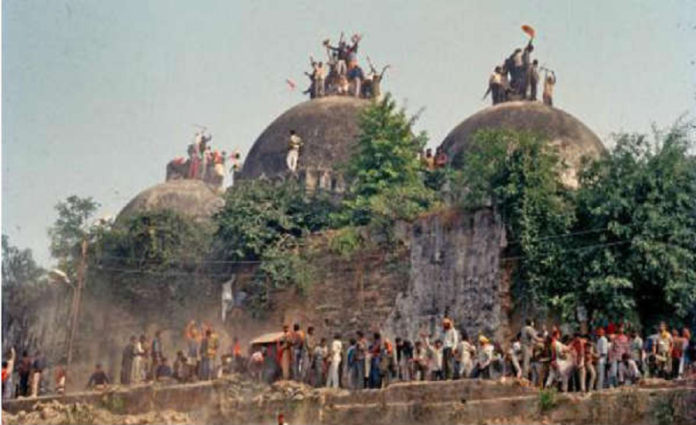

Hidayatullah.com | PERISTIWA penghancuran Masjid Babri pada 6 Desember, 1992 telah melewati kami. Terlepas dari kengerian yang sebenarnya merasuki kami, saya dan anggota keluarga kami menontonnya dengan tenang di televisi dengan rasa tidak percaya.

Meskipun awan debu di layar televisi menyembunyikan puing-puing yang berjantuhan dan saat kamera menyorot Uma Bharti (politisi BJP, sekarang wakil ketua Partai Bharatiya Janata atau BJP) yang gembira dengan tangannya memeluk Murli Manohar Joshi (Ketua BJP 1991-1993) yang sedang duduk, kami percaya sandiwara penghancuran akan segera berakhir.

Realitas adegan yang disiarkan di televisi menjadi kenyataan ketika paman saya mengangkat telepon dan mengucapkan tiga kata yang tidak dapat dipercaya: “Masjid gir gayee (masjid telah runtuh)”.

Debu memenuhi layar televisi. Di tempat kubah masjid ada puing-puing. Ilusi itu hancur berantakan. Kami terkejut, tapi tidak takut.

Perkenalan kami dengan kerusuhan telah terjadi dua tahun lalu pada tahun 1990. Kami tahu prosedurnya. Ruang kamar di Hotel Sheraton Mughal Agra telah kami pesan, berjaga-jaga jika kami membutuhkannya.

Pada tahun 1990, ketika ‘perjalanan’ ketua BJP L.K. Advani menginjak-injak gagasan tentang India, meninggalkan jejak darah dan tubuh, kami tidak siap. Sebenarnya, optimisme idealis kami telah mati saat itu.

Tanpa pengalaman kekerasan komunal sebelumnya, keluarga saya menghadapi dilema. Pertama, kami tidak mengantisipasi bahwa kerusuhan akan meletus di Agra; kami tidak tahu di mana kami akan berlindung lebih aman — di lingkungan kelas atas kami yang mayoritas beragama Hindu, di mana hak istimewa penduduknya akan menyelimuti kami, atau di mohalla atau pemukiman kelas menengah bawah yang mayoritas Muslim di paman saya, di mana jumlah seharusnya yang harus dilindungi.

Masing-masing terus mendesak dan mengajak pindah. Ayah saya menyuruh dua saudara laki-lakinya yang tinggal di mohalla untuk pindah ke rumah kami, dan mereka terus meminta kami untuk tinggal bersama mereka.

Kekerasan menyebar. Tetapi ayah saya yakin dengan pengetahuan bahwa selama dekade terakhir, dia telah mengembangkan jaringan pertemanan yang luas dari kalangan birokrat yang pernah bertugas di Agra – mungkin para hakim, pengawas senior dan komisaris polisi di Uttar Pradesh.

Mereka adalah selimut keamanan kami.

Kemudian kekerasan menerjang rumah kami. Kejadian itu datang dengan peringatan. Sepanjang pagi November 1990 itu, beberapa tetangga mengunjungi kami untuk memberi nasihat. “Pindah ke rumah leluhurmu selama beberapa hari,” kata mereka memberi tahu ayahku. “Atau setidaknya kirim bhabhiji (merujuk pada ibuku) dan anak-anak pergi dari ini.”

Saat hari hampir berakhir, kami berkumpul di ruang keluarga, menunggu serangan yang diyakini orang tua saya akan terjadi malam itu. Saya diserahi buku harian dengan nomor telepon semua petugas polisi yang kami kenal, dari kepolisian lokal hingga kepala polisi senior (SSP). Saya mulai menelepon. Misteriusnya, tidak ada satupun yang menjawab.

“Tidak masalah, teruslah mencoba,” kata ayahku.

Kemudian teriakan slogan mulai terdengar.

Awalnya, suara itu sepertinya datang dari kejauhan. Namun suara itu semakin mendekat. Dan semakin dekat. Saya dan saudara laki-laki saya berlari menuju pintu utama, yang memiliki panel kaca sempit di sebelah kanan yang dapat digunakan untuk melihat beranda, gerbang dan jalan di depan. Gerombolan massa dengan tombak dan obor api berbaris menuju gerbang rumah kami. Adikku dan aku berdiri terpaku.

Dari dalam, kami bisa mendengar ibuku berteriak meminta kami kembali ke dalam ruangan. Di luar, gerombolan itu sekarang berada di pintu gerbang dan berteriak lebih keras.

Tepat di depan adalah seorang bocah tetangga yang adik laki-lakinya adalah teman bermain saudara laki-laki saya.

“Kakak laki-laki Sanjay,” bisik kakakku, saat kami berlari ke dalam untuk membagikan temuan kami.

Ayah saya sangat tenang. Dia memberi tahu paman saya bahwa kehadiran Sanjay menyiratkan bahwa massa tidak akan menyakiti kami. “Mereka akan meneriakkan beberapa slogan dan pergi,” katanya.

Kemudian massa mulai melempar batu. Kami mendengar jendela pecah. “Kembali ke telepon,” ayahku berteriak padaku, tampak gemetar. Selama dia tenang, kami tidak takut bencana. Tapi begitu kami melihat ketakutannya, ada juga kepanikan.

Dalam momen-momen teror ini, kami tidak tahu persis kapan gerombolan massa di luar mulai membubarkan diri. Saat kebisingan di luar memudar, seseorang meneruskan telepon kami ke rumah seorang SSP. Orang itu mencatat alamat kami dan berjanji akan mengirim mobil patroli.

Begitu kami yakin akan kesunyian itu, ibuku pergi menuju pintu untuk memastikan apakah gerombolan itu memang sudah pergi. Salah satu panel kaca telah retak, dan dari pecahan kaca di beranda, kami menemukan bahwa beberapa jendela telah rusak akibat serangan itu, termasuk mobil yang diparkir di depan teras rumah.

Malam itu, tidak ada makan malam yang disajikan. Semua orang tinggal bersama di ruang keluarga, tidak berani keluar dan mengecek kerusakan.

Setelah jam 10 malam, beberapa polisi datang. Mereka meyakinkan kami bahwa mereka akan memasukkan jalan kami dalam patroli malam mereka. Entah bagaimana, kami bisa melewati malam itu. Dalam hati, saya percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja di pagi hari.

Dan memang baik-baik saja, setidaknya untuk beberapa jam, ketika pembantu rumah tangga kami mulai berdatangan untuk bekerja. Karena wilayah kami bukan wilayah Muslim, tidak ada jam malam di sini. Tepat ketika kami sedang bersiap untuk sarapan, seseorang membunyikan bel pintu.

Rupanya dia sepupu saya, putra sulung paman kedua saya dari mohalla. Dia berumur 14 tahun, dengan pakaian acak-acakan dan gemetar ketakutan. Dia terlihat sudah menangis cukup lama.

Pagi itu, Kepolisian Bersenjata Provinsi (PAC) yang terkenal melakukan operasi penjagaan dan pencarian di mohalla dan telah menangkap semua pria dewasa. Sepupu saya juga dijemput, bersama dengan ayah dan pamannya yang lebih muda. Namun, salah satu polisi membebaskan dia dan mengizinkannya melompat dari jip saat berbelok di jalan utama.

Dari sana, dia berjalan beberapa kilometer ke rumah kami. Selama operasi, PAC telah menggeledah rumah-rumah dan memutus saluran telepon. Dua bibi dan sepupu saya yang lebih muda ada di rumah, dan kami tidak bisa pergi ke sana karena ada perintah jam malam di daerah itu.

Tidak ada cara untuk mengetahui di mana paman-paman saya berada. Meskipun saya tidak menyadarinya saat itu, kenangan tentang pembantaian Hashimpura tahun 1987 pasti telah membuat orang tua saya merinding.

Ayah dan paman pertama saya segera pergi tanpa menyentuh sarapan hari itu. Ayah saya pergi menemui komisaris polisi, yang telah menjadi tamu kami beberapa malam dan telah berbagi minuman dengan tuan rumah.

Paman pertama saya pergi ke kantor polisi yang paling dekat dengan Mohalla. Dia diberitahu bahwa tidak pernah terjadi kejadian mengerikan semacam itu. Tetapi ketika paman saya bersikeras bahwa informasi itu dari sumber yang dapat dipercaya, dia diarahkan ke kantor polisi lain.

Dari perilakunya ini, menunjukkan bahwa para polisi itu sedang berbohong. Tidak ada petugas yang datang untuk berbicara dengannya. Sementara itu, ayah saya diberi tahu bahwa komisaris tidak ada.

Ayah segera menuju ke kantor SSP. SSP sempat bertemu sebentar dengan ayah, mereka tampak sangat sibuk dan mengatakan bahwa dia tidak mengetahui kejadian semacam itu.

“Tapi jika hal seperti ini terjadi, aku akan memastikan bahwa saudara-saudaramu tidak disakiti,” dia meyakinkan ayahku. Paman saya, yang berada di kantor polisi, diberikan beberapa izin jam malam. Dia juga diberitahu untuk tidak perlu khawatir dan mengatakan bahwa paman saya dikabarkan hilang akan pulang sebelum malam.

Saya menemani ibu dan paman saya ke rumah di kampung dengan mobil hatchback yang lolos dari vandalisme malam sebelumnya. Mobil hatchback adalah mobil berpenumpang 2, berbasis sedan, dan bagian belakangnya lebih pendek. Syukur mobil tidak terdampak vandalisme massa karena telah diparkir di dalam garasi.

Lapangan terbuka di mulut jalan tempat rumah kami (di kampung halaman, red) tambap berada seperti medan perang. Batu-batu berserakan di seluruh tanah yang tidak beraspal. Ada beberapa bangkai kendaraan roda dua. Jendela rumah-rumah yang menghadap lapangan rusak dan sebagian besar pintu tergantung pada engselnya.

Dengan meninggalkan mobil di lapangan, kami berjalan di jalan setapak menuju rumah. Dari luar, terlihat biasa saja. Kakek saya telah memasang pintu besi yang tahan serangan. Seperti biasa, pintunya tidak dibaut. Pintu itu menuju ke halaman tengah.

Hal pertama yang menarik perhatian saya adalah televisi yang tertelungkup di halaman yang berlantai marmer. Kemudian terlihat potongan kaca dan sisa-sisa barang pecah belah, dan pakaian, mainan, pemukul kriket, barang warisan tembaga paan daan (kotak logam penyimpang sirih, Red), serta sisa-sisa barang pecah belah lainnya.

Namun, yang lebih menakutkan dari ini adalah kesunyian yang menakutkan saat merasuki rumah itu. Ketika saya tumbuh di sana, saya selalu menghubungkan rumah ini dengan kebisingan. Selalu ada banyak orang di tempat yang terlalu sempit ini. Tapi sekarang, ketika tidak ada suara, saya bisa merasakan nafas saya sesak dan kaki saya terasa berat. Di mana semua orang?

Suara ibu yang memanggil bibi tengah saya lebih terdengar seperti jeritan. Sebuah jawaban, lebih tepatnya pekikan keluar dari salah satu kamar.

Bibi tengah saya, putus asa dan kusut, bergegas keluar dan memeluk ibu saya dengan histeris. Diselingi dengan tangis, bibi saya mulai menceritakan urutan perstiwa mengerikan.

Ketika itu, paman-paman saya diseret dengan pakaian tidur mereka. Bagaimana polisi kembali ke dalam dan merusak barang-barangnya, aparat-aparat itu membuat komentar cabul pada bibi saya yang lebih muda, mereka juga membuat takut anak-anak dan sebagainya.

Saya butuh beberapa saat untuk menyadari bahwa saya dan ibu menangis. Mungkin kami menangis tentang kejadian itu semua. Apakah yang dialami paman, bibi saya, tidak jauh dengan apa yang kami alami malam sebelumnya.

Tetapi saya tahu pasti bahwa sebagian dari air mata saya adalah karena ketidakberdayaan yang saya tahu dirasakan ayah dan paman saya. Mereka adalah seorang Muslim yang tinggal di tengah mayoritas Hindu.

Dalam keluarga yang terdiri dari enam saudara laki-laki dan empat saudara perempuan, kedua orang ini secara mencolok telah melepaskan identitas Muslim mereka yang terkucilkan. Mereka berada dalam kehidupan sosial, budaya dan ekonomi di Agra. Namun ketika sampai pada perselisihan komunal, mereka hanyalah Muslim. Selamanya mereka adalah tersangka dan korban.

Paman-paman saya dikembalikan polisi pada sore hari. Sebuah kendaraan aparat menurunkan mereka di mulut jalan di mana dari situ mereka berjalan tertatih masuk ke dalam rumah yang tetap tidak terkunci.

Bahu, punggung dan betis mereka memar dan lebam. Salah satunya memiliki luka tepat di bawah alisnya, di mana dia mungkin terkena popor senapan atau tongkat.

Bibiku berdoa beberapa kali di atas kepalanya, bersyukur kepada Allah karena telah menyelamatkan hidupnya, dan matanya. Segera, para perempuan yang kehilangan orang yang mereka cintai mulai berdatangan ke halaman kami. Anggota keluarga laki-laki mereka masih hilang. Mereka memohon kepada ibu dan paman saya untuk membantu mendapatkan kembali laki-laki mereka.

Orang-orang yang memar mulai kembali pada malam hari dan keesokan paginya. Tidak ada kasus yang dicatat, tidak ada tuntutan yang diajukan. Seolah-olah kejadian itu tidak pernah terjadi. Perlahan, situasi mulai tenang.

Tidak ada cara untuk mengetahui berapa banyak orang yang terbunuh di Agra saat itu. Ada perbedaan besar antara angka-angka yang dikeluarkan oleh media berbahasa Hindu lokal dan apa yang diyakini masyarakat. Namun, menurut kompilasi Institute of Peace and Conflict Studies, sebanyak 31 orang, sebagian besar Muslim, telah terbunuh di Agra pada November 1990.

Menurut penelitian yang sama, setelah ‘perjalanan kereta ruhani’ Advani, hampir 1.800 orang tewas di berbagai bagian India antara April-Desember 1990. Seperti yang terjadi dengan kekerasan komunal di India, mayoritas korban tewas adalah Muslim.

Ketika saya bersiap untuk kembali ke perguruan tinggi di Delhi pada akhir November, ibu saya memberi tahu untuk tidak menceritakan dua insiden itu kepada siapa pun.

“Kenapa?,” tanyaku padanya.

“Kenapa,” ulangnya. “Apakah itu bisa dibanggakan?”

Saya tidak dapat memahami rasa malu menjadi korban. Dia menjelaskan kepada saya, bagi ayah saya itu bukan tentang soal korban. Itu tentang penghinaan yang tersirat dari kedua insiden. Dia meyakini bahwa bisnisnya yang sukses, komitmen sosialnya, penghargaan nasional dan negara bagiannya telah menempatkannya di liga yang berbeda, di mana namanya mengandung rasa hormat, dan mungkin kekaguman. Dia tidak pernah mengunjungi siapapun, tapi semua orang mendatanginya.

Tetapi dua hari pada November itu membuatnya tidak berdaya dan ketakutan. Waktu yang dia habiskan di luar kantor komisaris, yang dipadati oleh orang-orang yang mungkin akan menunggu di luar kantornya sendiri, membuatnya hancur. Jika dia bisa, dia akan menghapus dua hari itu dari seluruh hidupnya. Jadi, secara kolektif kami berupaya menghapus dua hari itu dari kehidupan kami.

Memang penghancuran masjid tidak melukai kami, tetapi dampak dari penghancuran itu – marginalisasi progresif, profil komunal sehari-hari, dan normalisasi kekerasan terhadap Muslim– semua ini telah menciutkan akses seorang Muslim ke ruang publik di negaranya sendiri.

Saat ini, ketika umat Islam yang marah menyerukan pembangunan sebuah masjid di Ayodhya, yang lebih megah dari kuil Rama, mereka menyerah pada komunalisme yang kompetitif. Ini adalah olahraga yang tidak akan pernah bisa mereka menangkan.

Jalan di depan sempit dan berbahaya. Umat Islam harus memilih pertempuran mereka dengan bijak. Tantangan terbesar adalah memperluas ruang yang tersedia bagi mereka. Untuk ini, mereka tidak hanya harus berbicara dengan suara yang koheren, tetapi juga menggerakkan orang lain untuk meminjamkan suara kepada mereka.

Bagaimanapun, ini adalah pertempuran untuk jiwa negara yang kita sebut rumah./*Ghazala Wahab, editor eksekutif majalah berita FORCE. Bukunya yang akan datang Born a Muslim akan diterbitkan oleh Aleph Book Company pada awal 2021. Artikel dimuat di laman Thewire.id