PERTUMPAHAN darah yang terjadi di Tanjung Priok baru-baru ini sungguh tragis dan semestinya tidak perlu terjadi. Sebagaimana kita ketahui, rencana pembongkaran makam Habib Hasan bin Muhammad al-Haddad, atau dikenal dalam lisan masyarakat setempat sebagai Mbah Priok, telah memicu perkelahian dan pertumpahan darah antara Satpol Pamong Praja (PP) dan masyarakat yang tidak rela makam tersebut diusik. Berita tentang konflik tersebut bukan hanya dimuat oleh media-media di Indonesia saja, tapi juga oleh media massa di mancanegara. Di Malaysia, harian The Star menggambarkan peristiwa tersebut telah menyebabkan “…the area near Jakarta’s international port looking like a war zone, with blood-stained streets and burning police vehicles sending black smoke into the sky.”

Pada saat yang sama, muncul juga rasa ingin tahu masyarakat dan media massa di tanah air seputar makam tersebut serta hal-hal yang terkait dengannya. Siapa sebenarnya Mbah Priok atau Habib Hasan bin Muhammad al-Haddad? Siapa sebenarnya orang-orang yang biasa dipanggil dengan sebutan habaib ini? Dari mana asal mereka dan bagaimana mereka bisa berada di nusantara? Dan mengapa banyak anggota masyarakat di nusantara bisa sedemikian kuat keterikatan dan pembelaannya terhadap para habaib ini?

Habib atau habaib merupakan sebutan bagi ulama dari kalangan alawiyyin, atau mereka yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah shallallahu ’alaihi wasallam melalui cucu beliau, Husayn ibn ’Ali radhiyallahu ’anhuma. Eksistensi kaum alawiyyin secara umum dan para habaib secara khusus merupakan sesuatu yang telah menjadi bagian penting dari masyarakat Nusantara, tetapi masih kurang mendapat perhatian dalam studi-studi akademik. Baru dalam beberapa tahun terakhir saja perhatian akademik terhadap peranan orang-orang Arab di Asia Tenggara mendapat perhatian lebih serius dari para akademisi.

Berbicara tentang orang-orang Arab dan keturunannya di nusantara, sama dengan berbicara tentang para imigran dari Hadramaut, karena hampir semua orang Arab yang mendiami wilayah ini berasal dari Hadramaut. Sementara Bani Alawi merupakan bagian dari masyarakat Hadramaut dan termasuk kalangan yang berdiaspora dan tersebar di sepanjang lautan India. Apa yang kami sebutkan di dalam judul ini, “Antara Teluk Aden dan Tanjung priok”, sebenarnya hanya sekedar pemanis bahasa. Kenyataannya, orang-orang Hadrami, termasuk kaum Alawiyyin, melampaui batas-batas ini dalam diaspora mereka, lebih jauh ke Barat Teluk Aden dan lebih jauh ke Timur Tanjung Priok. Jejak-jejak mereka bisa dijumpai hingga negara-negara Afrika serta Papua dan Mindanao.

Sejarah kaum Alawiyyin di penghujung selatan jazirah Arab ini bermula dengan hijrahnya datuk mereka, Ahmad ibn Isa yang bergelar al-Muhajir, dari Basrah, Irak, ke Hadramaut pada tahun 929-930 Masehi.

Ahmad ibn Isa, seorang ’alim dan hafiz Al-Quran bermadzhab Sunni-Syafi’i, hijrah dari Iraq beserta tujuh puluh anggota keluarganya karena kekacauan politik dan sosial yang melanda wilayah Iraq dan sekitarnya ketika itu. Sejak saat itu, keluarga beliau diterima dan menjadi bagian dari masyarakat Hadramaut. Keturunan Ahmad ibn Isa belakangan dikenal sebagai kaum Alawiyyin, sebuah istilah yang dinisbatkan pada cucu pertama beliau yang dilahirkan di Hadramaut, yaitu Alawi ibn Ubaydillah, yang darinyalah diturunkan seluruh keluarga Alawiyyin yang kita kenal sekarang. [Dr. Muhammad Hasan Al-Aydrus, “Penyebaran Islam di Asia Tenggara: Asyraf Hadhramaut dan Penyebarannya”]

Dari keturunan beliau kemudian muncul banyak ulama, orang-orang shalih, dan para juru dakwah.

Perkembangan berikutnya terjadi pada masa al-Faqih al-Muqaddam Muhammad b. Al? b. Muhammad (w. 1255). Beliau merupakan ulama Alawiyyin paling menonjol pada masanya. Atas peranan beliaulah kaum Alawiyyin kemudian meninggalkan dunia politik dan kekuasaan serta mendalami tasawuf. Jalan tasawuf yang mereka ambil sekarang ini dikenal sebagai Tariqah Alawiyyah.

Clarence-Smith menjelaskan bahwa Tariqah Alawiyyah ”menjauhkan diri dari praktik-praktik isoterik, menekankan ilmu pengetahuan, dan mengakui perlunya keterlibatan dalam aktivitas duniawi, sambil menolak materialisme.” [William Gervase Clarence-Smith,. “Hadhramaut and the Hadhrami diaspora in the modern colonial era: An introductory survey,” dalam Ulrike Freitag and William G. Clarence-Smith (eds.). Hadhrami traders, scholars, and statesmen in the Indian Ocean, 1750s-1960s, Leiden: Brill 1997, hlm. 15-16.]

Prof. Farid Alatas, Ketua Jurusan Studi Melayu di National University of Singapore, dalam sebuah konferensi tentang orang-orang Hadrami yang diadakan di National Library Building, Singapura, tanggal 10-11 April 2010 lalu, memberikan suatu penjelasan yang menarik tentang tariqah kaum Alawiyyin ini. Tariqah Alawiyyah, menurutnya, tidak mengikat para pengikutnya dengan baiat atau ritual-ritual tertentu dan cenderung terbuka dalam penyebaran ajarannya. Tariqah lain biasanya mempunyai anggota-anggota yang diinisiasi sebelum masuk ke dalam tariqah tersebut dan anggota-anggota tersebut mengikutinya dengan penuh kesadaran. Sementara banyak orang yang mengikuti Tariqah Alawiyyah tanpa mereka benar-benar menyadarinya, karena mereka tidak pernah dibaiat atau diinisiasi untuk masuk ke dalamnya.

Mereka belajar pada ulama-ulama Alawiyyin, yang biasa disebut sebagai habib, membaca Ratib al-Haddad Ratib al-Attas, atau wirid-wirid lainnya, hadir dalam majelis maulid, memahami ajaran-ajaran Islam selaras dengan pemahaman kaum Alawiyyin, tapi saat ditanya tariqah mana yang mereka ikuti barangkali mereka tidak bisa menjawabnya.

Sultan Nusantara

Kaum Alawiyyin sering digelari Sayyid di depan nama mereka. Seolah melanjutkan tradisi datuk mereka al-Muhajir, kaum Alawiyyin – begitu juga kalangan non-Alawiyyin dari Hadramaut – terbiasa melakukan perjalanan (rihlah) dan migrasi (hijrah) ke negeri-negeri lainnya. Mereka membawa serta tariqah, mazhab fiqh, serta dakwah Islam ke negeri-negeri yang menjadi tujuan mereka. Mereka bisa dijumpai di sebagian besar wilayah Indonesia, di Semenanjung Malaya, di Singapura, Brunei, Myanmar, Mindanao, India, serta negara-negara Arab dan Afrika.

R.B. Serjeant dalam “Society and trade in South Arabia, Hampshire (1996)”, menyatakan bahwa kaum sayyid Alawiyyin telah tiba di Nusantara sebelum orang-orang Belanda, dan secara bertahap mengendalikan perdagangan di pesisir kepulauan Indonesia.Menurut de Graaf dan Pigeaud, sebagian sumber-sumber tradisional Jawa (babad) menyatakan bahwa para wali yang sembilan (walisongo) merupakan keturunan Arab. Sementara sumber-sumber Alawiyyin menyebutkan bahwa kesembilan wali tersebut sebenarnya adalah para sadah Hadramaut.

Walaupun cenderung menjauhi politik, sebagian Alawiyyin ada yang menjadi sultan di nusantara. Seorang Alawiyyin dari keluarga Jamalullail pernah menjadi Sultan Aceh pada tahun 1699, menggantikan Sultanah Aceh yang terakhir. Seorang dari keluarga al-Qadri mendirikan sebuah kesultanan di Pontianak pada tahun 1771, sementara seorang dari keluarga al-Shihab mendirikan kesultanan lainnya di Siak pada tahun 1782. Raden Saleh Syarif Bustaman, salah satu pelukis paling menonjol di Indonesia, dari pihak ayahnya merupakan seorang keturunan al-Yahya.

Dari kalangan ulama, nama-nama lain segera bermunculan. Nur al-Din al-Raniri (w. 1658) yang lahir di Ranir dan mengembangkan kariernya di kesultanan Aceh, merupakan seorang dari keluarga al-Aydrus. Muhammad Yusuf al-Maqassari (1627-1699), walaupun latar belakang keluarganya bercampur dengan legenda sebagaimana yang disebutkan Azra (hlm. 212), banyak gurunya dari kalangan sadah. Azra juga menyebutkan di banyak tempat di bukunya tentang peranan ulama-ulama dari keluarga al-Aydrus dalam mencetak ulama-ulama nusantara. Beberapa makam kalangan sadah yang terkenal di Jakarta, seperti Habib Husayn ibn Abd Allah al-Aydrus (w. 1756) di Luar Batang, Habib Ali ibn Abd al-Rahman ibn Alwi (w. 1710), dan Habib Muhammad ibn Umar al-Qudsi (w. 1705) di Jl. Kampung Bandan, semuanya di Jakarta Utara, serta makam Habib Hasan al-Haddad atau Mbah Priok (w. 1756) yang makamnya kini tengah menjadi sengketa. Mereka semua hidup pada kurun yang sama dengan tokoh-tokoh yang kami sebutkan sebelumnya (kecuali Raden Saleh yang hidup pada abad kesembilan belas). Para ulama Alawiyyin juga tersebar di berbagai wilayah lainnya di Nusantara.

Pada masa-masa yang belakangan, kedatangan dan peranan kaum Alawiyyin di nusantara tercatat lebih baik, terutama pada paruh kedua abad ke sembilan belas ketika terjadi gelombang migrasi yang cukup besar ke Hindia Belanda dan pada saat yang sama pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai melakukan sensus secara teratur. Gelombang migrasi yang cukup besar pada abad ke sembilan belas ini disebabkan oleh dorongan ekonomi dan juga karena semakin majunya teknologi pelayaran pada masa itu. Hadramaut merupakan negeri yang miskin, sementara Hindia Belanda, serta Singapura, dan Semenanjung Malaya yang dikuasai Inggris, menawarkan peluang-peluang ekonomi yang menarik.

Di wilayah-wilayah ini orang-orang Hadrami, baik Alawiyyin maupun selain Alawiyyin, banyak yang muncul menjadi pedagang-pedagang yang sukses. Di Singapura, keluarga al-Saqqaf, al-Kaf, dan al-Junid menjadi kalangan yang menguasai perdagangan, bersaing dengan orang-orang Cina dan Eropa. Di kota-kota besar di Hindia Belanda, seperti Batavia dan Surabaya, para pedagang Hadrami ada yang menjadi tuan-tuan tanah dengan kepemilikan tanah yang sangat luas. Pemerintah Belanda berusaha memisahkan mereka, dan juga orang-orang Cina, dari kalangan pribumi dengan mengharuskan mereka tinggal di tempat yang terpisah dari masyarakat pribumi dan mengharuskan mereka meminta surat izin khusus setiap kali akan bepergian ke luar kota. Sistem yang berjalan selama beberapa dekade ini baru dihapuskan pada tahun 1910-an.

Walaupun banyak yang datang ke nusantara untuk tujuan dagang, kebanyakan kaum Alawiyyin tidak meninggalkan peran dakwah mereka. Kadang tidak mudah untuk memisahkan antara para pedagang dan pendakwah di kalangan sadah hadramaut ini, karena keduanya sering menjadi bagian integral dalam hidup mereka. Para ulama dan pendakwahnya biasanya juga bekerja atau berdagang untuk mengisi penghidupan mereka, sementara para pedagangnya sedikit banyak ikut memberikan kontribusi dalam aktivitas keagamaan dan penyebaran agama. Hanya belakangan ini saja barangkali mulai dijumpai keturunan Alawiyyin di Indonesia yang aktif dalam urusan duniawi dan kurang mendalami atau menguasai soal-soal agama.

Orang-orang Hadrami, termasuk kaum Alawiyyin, ikut berperan dalam mentransfer ide-ide pembaruan, termasuk ide pan-Islamisme, dari Timur Tengah ke Nusantara. Mereka mempelopori berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Islam dan pers modern di nusantara. Mereka mendukung saudara-saudara pribumi mereka di pentas pergerakan nasional, begitu juga dalam mengisi kemerdekaan. Beberapa pedagang Hadrami ikut serta dalam pembentukan Sarekat Dagang Islam dan kemudian Sarekat Islam. Beberapa lembaga pendidikan dan dakwah yang mereka dirikan memiliki pengaruh yang sangat luas di tengah masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, majelis taklim Kwitang, Jakarta Pusat, yang didirikan oleh Habib Ali al-Habsyi telah mendorong muncul lembaga-lembaga sejenis, seperti Assyafi’iyyah dan Attahiriyah serta banyak lembaga dan majelis-majelis taklim lainnya di ibukota.

Sementara di belahan Indonesia Timur, lembaga pendidikan al-Khairat yang didirikan oleh Habib Idrus al-Jufri di Palu, Sulawesi, telah berkembang hingga melebihi seribu sekolah dan madrasah dan telah melahirkan banyak generasi di sana dan di pentas nasional. Banyak tokoh Alawiyyin lainnya yang dikenal luas oleh publik nusantara. Sebut saja misalnya Habib Riziq Shihab yang memimpin Front Pembela Islam (FPI), Prof. Quraish Shihab yang merupakan ahli tafsir Al-Quran paling menonjol di tanah air saat ini, atau Prof. Naquib al-Attas di Malaysia, cucu Habib Abdullah bin Muhsin Empang, Bogor, yang merupakan tokoh pemikir Islam terkemuka di dunia.

Terlalu banyak data yang bisa ditulis tentang sejarah kaum Alawiyyin di nusantara. Bagaimanapun perlu disadari bahwa kaum Alawiyyin dan para habaib juga manusia. Sebagian dari mereka ada yang menjadi ulama besar dan waliyullah, tapi sebagian lainnya tentu ada juga yang pernah berlaku khilaf serta tidak atau kurang mengikuti suri tauladan para pendahulu mereka. Masyarakat sudah semestinya menyintai para ulama dan orang-orang shalih, terlebih yang masih bersambung nasabnya dengan Rasulullah shallallahu ’alaihi wasallam, tapi jangan sampai bersikap terlalu atau berlebihan. Untuk itu kita sama-sama mendoakan agar kiranya Allah senantiasa menjaga para habaib, begitu juga dengan kita semua, agar selalu berada di jalan-Nya dan agar tetap bisa menjadi teladan bagi umat.

Di sisi lain, pemerintah perlu lebih menghargai peranan para ulama, walaupun kisah mereka kurang dikenali dan hanya tersebar secara lisan di tengah-tengah masyarakat, agar kesalahpahaman dan kerusuhan seperti yang terjadi pada kasus makam Habib Hasan al-Haddad (Mbah Priok) jangan sampai terulang lagi. [Kuala Lumpur, 2 Jumadil Awwal 1431/ 16 April 2010/hidayatullah.com]

Penulis adalah kolumnis hidayatullah.com, kini sedang mengambil program doktoral bidang sejarah di Universiti Islam Antarabangsa, Malaysia

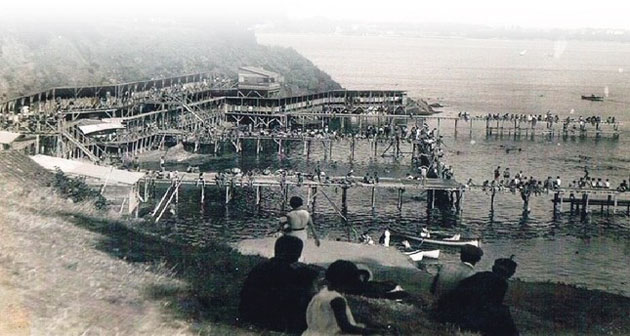

Foto: Getty Images