Hidayatullah.com | Siapa yang tidak kenal Buya HAMKA? Jawaban atas pertanyaan ini bisa beragam. Orang bisa mengenal HAMKA sebagai mufasir, ulama, atau sastrawan. Orang juga bisa kenal HAMKA dari kasus fatwa haram mengikuti perayaan natal bersama.

Dari banyak cara mengenal HAMKA itu, sisi HAMKA sebagai pemikir atau tokoh politik kurang banyak diketahui umum. Bukan hanya masyarakat awam, banyak akademisi yang juga kurang mengetahuinya. Hal seperti inilah yang membuat penulis buku ini terdorong untuk menelusuri lebih jauh pemikiran politik tokoh Muhammadiyah dan Masyumi tersebut.

Buku ini menarik karena mengungkap banyak hal dari sisi politik HAMKA dari sumber-sumber utama langsung. Penulisnya secara serius membongkar-bongkar majalah-majalah lama seperti Pedoman Masjarakat yang terbit di dekade 1930/1940-an, Pandji Masjarakat di tahun 1950-an, Gema Islam di tahun 1960-an, hingga Panji Masyarakat di era Orde Baru untuk mengungkap gagasan politik HAMKA. Gagasan-gagasan HAMKA tentang hubungan agama-negara, tentang nasionalisme, hingga kritik-kritik HAMKA terhadap pemikiran politik Barat semisal sekularisme, komunisme, dan HAM dibahas secara panjang lebar oleh penulisnya.

Yang juga menarik dari buku ini adalah pembahasan tentang upaya HAMKA mensintesiskan antara ide demokrasi Barat yang berbasis pada kedaulatan manusia dengan konsep politik Islam yang berbasis pada kedaulatan Tuhan. HAMKA menyebut konsep sintesis Islam dengan demokrasi ini sebagai “Demokrasi Takwa”.

Dari pembahasan di bab-bab buku ini jelas mengungkap HAMKA sebagai pemikir politik yang produktif menuangkan ide-ide politiknya dalam tulisan. Namun tulisan-tulisannya tentang politik masih berserakan di berbagai media massa dan belum dikumpulkan dalam buku tersendiri.

Tulisan-tulisan politik HAMKA menunjukkan karakternya yang khas sebagai pemikir muslim modernis yang berupaya mendialogkan gagasan politik Barat modern dengan nilai-nilai Islam, dengan menjadikan Islam sebagai acuan utamanya. Sikap seperti ini juga ditunjukkannya ketika ia berupaya mengisi kemerdekaan negerinya dengan warna keislaman, baik melalui jalur politik praktis maupun berpolitik melalui dakwah.

Secara ringkas ada beberpa poin penting yang bisa disimpulkan dari pembahasan buku ini:

Pertama, Pemikiran politik HAMKA dibangun di atas paradigma ketidak-terpisahan agama dengan politik-kenegaraan. Agama adalah pondasi negara. Namun karena Islam tidak pernah menentukan konsep negara dan pemerintahan secara baku dan rinci, maka terbuka ruang bagi umat Islam untuk berijtihad menentukan pilihan politiknya sesuai kebutuhan zamannya. HAMKA menegaskan, yang terpenting bukanlah bentuk negara atau pemerintahan, tetapi bagaimana negara itu dikelola sesuai dengan nilai-nilai Islam dan ajaran Islam dijadikan sebagai sumber hukum.

Dengan paradigma seperti itu HAMKA secara tegas menolak gagasan sekularisme dan komunisme. Sementara terhadap konsep HAM yang dirumuskan oleh PBB, HAMKA bersifat selektif. Ia bisa menerima sebagian besar rumusan itu dan menolak sebagian kecil darinya, yaitu tentang kebebasan berpindah agama dan nikah antaragama.

Paradigma politik itu juga membuat HAMKA berupaya untuk menyelaraskan konsep demokrasi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di sini HAMKA menolak demokrasi yang sekular yang memposisikan agama hanya di ruang privat belaka. HAMKA pun mengembangkan sebuah konsep demokrasi islami yang dinamainya “Demokrasi Takwa”. Demokrasi model HAMKA ini terbangun dari tiga hal penting: manusia sebagai khalifah Allah, musyawarah, dan masyarakat yang bertakwa.

Kedua, HAMKA bisa menerima konsep nasionalisme (kebangsaan). Baginya rasa cinta tanah air tu sebagai sesuatu yang alami, sehingga tidak perlu ditolak. Namun demikian rasa kebangsaan itu harus dibarengi dengan keimanan dan kemanusiaan agar nasionalisme tidak melahirkan tragedi kemanusiaan seperti penjajahan dan rasisme.

Dalam konteks keindonesiaan, HAMKA melihat kebangsaan Indonesia bukanlah sejenis Asabiyyah jahiliyah yang dilarang oleh Nabi. Baginya, Indonesia Raya, yang merupakan persatuan dari suku-suku yang beragam yang ada di Nusantara, sama dengan “Persatuan Bangsa Arab seluruhnya” yang dibentuk oleh Nabi Muhammad dari berbagai kaum dan klan yang ada di tengah-tengah bangsa Arab yang sebelumnya tercerai berai.

Namun demikian HAMKA tetap mewanti-wanti agar kebangsaan Indonesia itu tidak terjatuh pada Asabiyyah sempit. Untuk itu perlu kebangsaan Indonesia harus dikaitkan kepada nilai keislaman (tauhid) yang dianut mayoritas bangsa Indonesia.

HAMKA begitu menekankan peran Islam sebagai faktor penting bagi persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Karena itu, HAMKA menuntut posisi istimewa Islam dalam negara Indonesia yang merdeka. Tuntutan itu diwujudkan dengan perjuangannya menjadikan Islam sebagai dasar bagi negara melalui Konstituante.

Ketiga, HAMKA memainkan peran politik yang berbeda dalam dinamika politik nasional. Di era era Orde Lama ia bergerak di wilayah politik praktis dengan menjadi anggota Konstituante mewakili Masyumi.

Di sini ia perjuangan politiknya bertujuan “mengintegrasikan agama dengan negara” melalui tuntutan Indonesia berdasarkan Islam. Bukan sekedar tokoh di balik layar, HAMKA juga terlibat aktif dalam perdebatan-perdebatan di majelis pembuat konstitusi tersebut, khususnya terkait dengan dasar negara. Peran HAMKA sebagai tokoh politik juga terlihat dalam sikap oposannya terhadap Demokrasi Terpimpin yang dinilainya totaliter, serta perlawanannya terhadap kaum Komunis.

Ketika Soekarno di puncak kekuasaannya, HAMKA pun harus bersikap realistis dengan surut dari politik praktis dan kembali berjuang melalui dakwah, seni-budaya, dan jurnalistik. Melalui bidang inilah HAMKA meneruskan perjuangannya menentang totalitarianisme Demokrasi Terpimpin dan komunisme. Pada akhirnya HAMKA pun harus lebih realistis lagi dengan hanya berfokus pada perlawanan terhadap komunisme. Ini terjadi ketika totalitarianisme Soekarno berada di titik puncak dan semua kekuatan oposisi sudah disingkirkan, dan di saat bersamaan, pengaruh komunisme semakin mewabah di tengah-tengah masyarakat. Kondisi ini menuntut HAMKA untuk memilih prioritas perjuangan dengan fokus “menyelamatkan umat dari pengaruh paham anti-agama (komunisme)”.

Jalur dakwah dan kebudayaan menjadi pilihan HAMKA melawan pengaruh komunisme. HAMKA menjadikan Masjid al-Azhar sebagai pusat perjuangan dan majalah Gema Islam sebagai alatnya.

Bersama para seniman muslim HAMKA juga mengaktifkan Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI) untuk melawan “kesenian rakyat” yang dipropagandakan Lekra, organisasi kebudayaan sayapnya PKI. Di aspek ini peran HAMKA lebih menonjol sebagai pemikir dan ideolog bagi kebudayaan Islam.

Jalur “berpolitik lewat dakwah” terus dilakoni HAMKA pasca kejatuhan rezim Orde Lama. Di era Orde Baru ini HAMKA tetap konsisten memperjuangan idealismenya dengan dua agenda: pertama, membentengi akidah umat Islam dari pengaruh komunisme, kristenisasi, dan dampak negatif modernisasi; dan kedua, mengintegrasikan Islam dalam bangunan kebangsaan Indonesia. Di sini HAMKA menjadikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai alat perjuangannya. Di era Orde Baru ini perjuangan politik HAMKA bertujuan “mengintegrasikan umat dengan negara.”

Dari seluruh fase perjuangan politik HAMKA tesebut, penulis buku ini mengambil kesimpulan besar bahwa politik yang dilakoni HAMKA memiliki satu tujuan utama: “menjadikan Islam dan umat Islam sebagai bagian terpenting bagi Indonesia merdeka.” Allahu a’lam.*

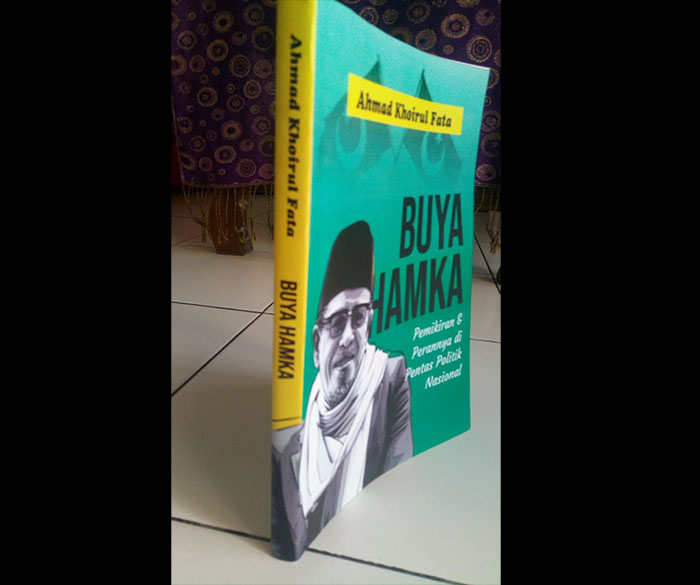

Resensi Buku : “Buya Hamka: Pemikiran & Perannya Di Pentas Politik Nasional”

Ukuran : B5 (17 x 25 cm)

Tebal : 300 halaman

Kertas : HVS

Sampul : Soft Cover

Penulis : Ahmad Khoirul Fata

Cetak : I Desember 2020

Penerbit : Rasail Media, Semarang

Harga : 85.000