Oleh: Muh. Nurhidayat

SEORANG selebritis perempuan yang kini menjadi anggota DPR pusat, diberitakan telah digrebek ketika sedang berduaan dengan seorang laki-laki oknum perwira menengah yang bukan mahramnya, di sebuah hotel melati. Peristiwa dugaan perselingkuhan artis ini ‘melariskan’ program acara infotainmen hampir seluruh televisi swasta mainstream, sejak pekan terakhir Oktober 2015 ini.

Infotainmen yang yang banyak mengungkap aib rumah tangga orang terkenal (kini masyarakat menyebutnya “selebritis”) itu muncul bersamaan dengan kehadiran siaran televisi komersial di negara kita.

Kini, setelah lebih dari dua dekade, tayangan seperti ini semakin marak dan menjadi komoditas unggulan stasiun-stasiun televisi, yang juga mulai semakin banyak jumlahnya. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mencatat jika pada 2002 frekuensi tayangan infotainmen hanya sebanyak 24 episode setiap minggu, pada 2007 jam tayangnya menjadi lebih dari 210 episode dalam seminggu. Tahun 2008—apalagi sesudahnya—tayangan jenis ini bukannya menyurut malah kian menjadi-jadi (Badjuri, 2010).

Infotainmen sebagai komoditas yang menggiurkan, nampak dari kinerja kru yang kejar tayang. Artinya, setiap hari diproduksi rata-rata—sedikitnya 12 jam program infotainmen (dengan perhitungan @ 30 menit kali 12 stasiun televisi, 2 kali tayang dalam 1 hari). Dalam seminggu perlu—minimal 84 jam produksi infotainmen. Hasil dari kinerja kejar tayang ini adalah seragamnya semua liputan infotainmen dan rendahnya mutu informasi (Syah, 2011).

Infotainmen bukan Jurnalisme

Banyak kalangan akademisi maupun praktisi jurnalistik yang tidak mengakui infotainmen sebagai salah satu bentuk jurnalisme. Dua wartawan senior AS, Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2004) mengisyaratkan bahwa infotainmen bukanlah jurnalisme. Sebab dalam jurnalisme ada prinsip “disiplin verifikasi”. Sekalipun tidak dibakukan dalam kode etik manapun, setiap wartawan seringkali bekerja dengan mengandalkan metode pengujian dan penyediaan informasi yang sangat pribadi, yakni “disiplin verifikasi” sendiri.

Praktik-praktik seperti mencari sekian saksi untuk sebuah peristiwa, membuka sebanyak mungkin sumber berita, dan meminta komentar dari banyak pihak, tak lain adalah perwujudan dari “disiplin verifikasi”. Pada akhirnya, “disiplin verifikasi” adalah ihwal yang memisahkan jurnalisme dari program hiburan dan infotainmen (Kovach & Rosenstiel, 2004).

Syah (2011) menjelaskan, “Pihak yang tidak setuju crew infotainmen dianggap sebagai wartawan, mendasarkan argumen pada fakta di lapangan bahwa kebanyakan awak infotainmen itu bekerja untuk production house (PH) yang memproduksi infotainmen secara massal. Mereka bukan pegawai stasiun televisi, apalagi masuk dalam jajaran awak newsroom (ruang redaksi).”

Infotaimen Produk Industri Televisi?

Banyak orang mengira jika industri televisi menghasilkan produk berupa program-program acara, yang salah satunya adalah infotainmen. Benarkah demikian?

Pakar komunikasi Universitas Diponegoro, Tandiyo Pradekso (2013) menegaskan bahwa sebenarnya yang menjadi produk industri televisi adalah pemirsa itu sendiri.

Dalam kajian ekonomi politik komunikasi, dikenal sebuah konsep yang bernama komodifikasi. Eksploitasi aib rumah tangga para public figure dalam infotainmen merupakan salah satu perwujudan dari komodifikasi.

Komodifikasi adalah proses merubah “nilai guna” suatu komoditas yang laku di pasaran sehingga menjadi “nilai tukar” yanag lebih besar (Mosco, 2009).

Ada beberapa jenis komodifikasi dalam industri televisi. Salah satunya adalah komodifikasi pemirsa. televisi berusaha meraih jumlah pemirsa sebanyak-banyaknya. Sebab pemirsa yang banyak akan mendongkrak rating tayangan pada televisi tersebut. Salah satu cara paling gampang menarik perhatian pemirsa adalah dengan menyajikan tayangan infotainmen. Nah, laporan data peningkataan rating program siaran itu kemudian disodorkan oleh para pengelola televisi kepada para pengiklan.

Dengan demikian, para pengelola televisi pun menjadikan pemirsa sebagai ‘produk’ yang dijual kepada para pengiklan, sehingga pengiklan mau membayar slot atau durasi iklan kepada televisi. Fenomena inilah yang disebut sebagai komodifikasi pemirsa (Burton, 2008; Mufid, 2009; dan Halim, 2013)

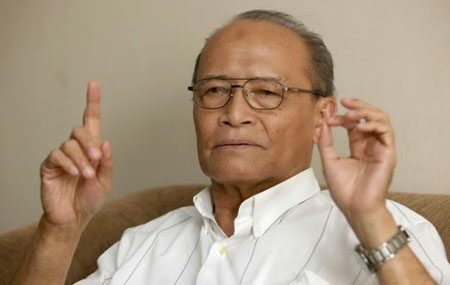

Senada dengan pemaparan di atas, pakar komunikasi massa Universitas Indonesia, Dedy N. Hidayat, berkomentara tentang komodifikasi pemirsa, “Yang menjadi concern saya adalah bahwa masyarakat selalu menjadi obyek atau komoditas dalam industri televisi. Mereka sebagai konsumen yang diperebutkan atau sebagai obyek yang dieksploitasi oleh industri televisi itu.” (Widjanarko, 2006)

Selain itu, Ade Armando juga berkomentar, “Jadi, kalau istilahnya pembeli adalah raja, pembelinya itu harus diganti dengan para pengiklan itu. Pengiklan adalah raja karena dia lah yang sebenarnya menentukan isi televisi.” (Widjanarko, 2006)

Dengan demikian, pandangan selama ini yang menyatakan bahwa program infotainmen merupakan ‘produk’ dari industri televisi, adalah keliru. Justru para pemirsa infotainmen itulah yang disebut sebagai ‘produk’ yang sebenarnya.

Contoh gampangnya, industri televisi diibaratkan sebagai ‘bisnis penangkapan ikan’. Para pemilik stasiun televisi diandaikan sebagai ‘juragan’. Kru televisi maupun rumah produksi adalah ‘nelayannya’. Sementara itu, program infotaimen adalah ‘umpannya’. Tentu saja dengan ‘umpan’ infotaimen tersebut, para ‘nelayan’ berharap dapat menangkap banyak ‘ikan’, yang tidak lain adalah para pemirsa.

Nah, setelah ‘ikan’ yang bernama pemirsa itu didapat, mereka menjadi ‘produk’ yang ‘dikemas’ dalam catatan rating. Karena catatan rating menunjukkan ‘ikannya’ banyak, maka para ‘tengkulak’ yang tidak lain adalah pemasang iklan, bersedia membeli ‘ikan’ tersebut dalam bentuk slot dan durasi tayangan iklan mereka di infotainmen.

Sehingga tanpa disadari, sebagai ‘produk’, para pemirsa infotainmen telah menjadi korban perdagangan manusia (human trafficking) secara terselubung oleh pengelola televisi. Selama bertahun-tahun para pecinta tayangan ‘pengobral’ aib rumah tangga selebritis tersebut telah menjadi ‘budak’ yang harus kehilangan waktunya untuk memandangi infotainmen. Belum lagi mereka—kembali tidak sadar—terbujuk iklan yang muncul di sela-sela tayangan, sehingga pemirsa membeli produk-produk yang diiklankan, entah mereka membutuhkan atau tidak membutuhkannya.

Jika pemirsa sadar, mereka dapat saja menuntut dijadikan sebagai ‘buruh’ televisi yang ‘bertugas’ menonton infotaimen. Katakanlah mereka dibayar Rp 10 ribu per hari untuk menonton satu jam program infotaimen, maka dalam sebulan masing-masing pemirsa memperoleh upah Rp 300 ribu.

Jika ada sebanyak satu juta orang ‘buruh’ tersebut, maka stasiun televisi harus mengeluarkan cost tambahan sebanyak Rp 300 milyar. Tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh para pemirsa. Malah para infotaimen mania justru merasa senang memperoleh suguhan berita tentang masalah rumah tangga orang lain.

Padahal selain menyia-nyiakan waktu—yang kelak dipertanggungjawabkan di akhirat, para produsen (pengelola) dan konsumen (pemirsa) setia infotainment dapat terjerat ancaman Allah swt, “Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, maka mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (QS. 24 : 19).

Dengan demikian, umat hendaknya saling menasehati agar di antara mereka tidak ada yang menjadi korban perdagangan manusia secara terselubung oleh para penebar ‘umpan’ infotainmen. Wallahualam.*

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Ichsan Gorontalo, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro