Oleh: Alwi Alatas

Hidayatullah.com | BEBERAPA negara di dunia pada periode-periode tertentu di dalam sejarahnya pernah menerapkan larangan penggunaan jilbab atau busana Muslimah di sektor publik tertentu, antara lain di lembaga pendidikan milik pemerintah. Alasan yang mendasarinya biasanya karena busana yang berkaitan dengan agama Islam itu dianggap bertentangan dengan nilai-nilai (sekularisme) yang dianut oleh negara terkait.

Baru-baru ini, misalnya, Senat Prancis menyokong diterapkannya undang-undang “anti-separatisme” yang hendak melarang “simbol keagamaan yang mencolok bagi anak di bawah umur atau pakaian apapun yang menunjukkan inferioritas perempuan di hadapan lelaki”. Pada intinya, jika draf hukum ini akhirnya disahkan, wanita berusia kurang dari 18 tahun tidak boleh mengenakan hijab di tempat-tempat umum di negeri itu (‘Law Against Islam’, 9 April 2021).

Rencana ini mengundang banyak kritik dari masyarakat di negeri itu, baik yang Muslim maupun bukan, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi.

Pada bulan Juni 2020, Mahkamah Konstitusi Belgia memutuskan bahwa larangan atas simbol-simbol keagamaan, termasuk hijab Muslimah, di perguruan tinggi tidak melanggar kebebasan beragama serta hak untuk mendapatkan pendidikan yang ada di negeri itu. Kebijakan ini juga menimbulkan protes dan demonstrasi di negeri itu (Szucs, 5 Juli 2020).

Beberapa tahun sebelumnya, antara tahun 2003 dan 2005, beberapa bentuk pembatasan pakaian keagamaan juga terjadi di Jerman, Prancis, Denmark, dan Inggris. Walaupun konteks aplikasi hukumnya mungkin berbeda, masalah yang mendasarinya sama:

religious freedom and equality come into contact with a fear of extremism and a desire to exclude religion from the sphere of the state or workplace or school. Another common factor is that despite the framing of rules in neutral terms, the debate is all about Islam. The legislative, judicial and public focus is overwhelmingly on the clothes worn by Muslim women and girls.

(kebebasan dan kesetaraan agama berhadapan dengan ketakutan akan ekstrimisme dan keinginan untuk mengeluarkan agama dari lingkungan negara, tempat kerja, atau sekolah. Faktor kesamaan lainnya adalah bahwa walaupun aturan-aturan dibingkai dalam istilah-istilah yang netral, perdebatan seluruhnya berkenaan dengan Islam. Fokus legislatif, yudisial, dan publik sangat tertuju pada pakaian yang dikenakan oleh para wanita dan gadis Muslimah) (Davies, 2005, 511-512).

Baca: Berjilbab Menunggu ‘Hidayah’ Datang?

Kesimpulan di atas menarik, karena walaupun fokus utamanya adalah tentang pembatasan jilbab di Eropa, kesimpulan yang sama dapat dikatakan berlaku juga untuk konteks larangan jilbab di Indonesia sebagaimana akan dibahas di bawah nanti.

Larangan jilbab tidak hanya pernah berlaku di negara-negara berpenduduk mayoritas non-Muslim saja, tetapi juga kadang terjadi di negeri-negeri berpenduduk mayoritas Muslim. Larangan semacam ini pernah terjadi di Turki, tapi belakangan ini mulai berubah di bawah pemerintahan Erdogan (Smith, 12 Oktober 2013). Jilbab juga pernah dilarang di sekolah-sekolah negeri di Indonesia di era Orde Baru selama sekitar satu dekade lamanya.

Pada tahun 1970-an, kesadaran untuk berbusana Muslimah di tengah masyarakat urban di Indonesia belum meluas seperti yang dapat disaksikan pada hari ini. Para pelajar Muslimah di lingkungan sekolah-sekolah negeri ketika itu mengenakan seragam yang tidak menutup aurat secara sempurna sebagaimana yang ditentukan oleh syariat Islam. Seragam yang dikenakan biasanya berupa rok yang memanjang hingga ke lutut serta baju lengan pendek.

Bagaimanapun, di penghujung tahun 1970-an itu ada beberapa perubahan penting, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang tampaknya ikut memberikan pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap munculnya kesadaran di tengah umat Islam untuk beragama secara lebih baik, termasuk untuk mengenakan hijab bagi para Muslimah.

Tahun 1979/1980 Masehi bertepatan dengan tahun 1400 Hijriah, yang menandai pergeseran memasuki abad ke-15 Hijriah. Beberapa tokoh dunia Islam mengekspresikan harapan akan terjadinya suatu kebangkitan baru di tengah dunia Islam, merujuk kepada hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang menyebutkan tentang akan munculnya pembaharu agama (mujaddid) pada setiap kepala/pergantian abad.

Pada tahun 1970-an memang terjadi peristiwa-peristiwa besar yang menandai pergolakan penting di dunia Islam. Raja Faisal di Saudi Arabia memimpin boikot minyak yang menyebabkan terjadinya krisis minyak pada tahun 1973; Muhammad Zia-ul-Haq menjadi presiden di Pakistan pada tahun 1977; jihad melawan Rusia di Afghanistan dimulai pada tahun 1979; pada tahun yang terakhir ini juga terjadi Revolusi Iran (Ahmed, 1993: 48).

Perubahan-perubahan penting bukan hanya terjadi pada aspek politik saja, tetapi, tidak kurang pentingnya, juga di lapangan intelektual. Pada tahun 1977 telah diadakan Konferensi Dunia Pertama tentang Pendidikan Islam di kota Makkah. Syed Muhammad Naquib al-Attas (1993: xi-xiii) memainkan peranan yang penting di balik konferensi ini, yang menggulirkan gagasan “Islamisasi Ilmu” dan pada tahun-tahun berikutnya telah mendorong munculnya perguruan tinggi Islam, sekolah-sekolah Islam, dan juga bank Islam.

Di dalam negeri juga muncul kesadaran baru di tengah generasi muda Islam untuk menjalankan Islam secara lebih baik. Semangat baru ini antara lain tersebar luas lewat peranan dakwah Masjid Salman Institut Teknologi Bandung (ITB), Pelajar Islam Indonesia (PII) cabang Jakarta, dan juga Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang ketika itu menerbitkan buku-buku pemikiran tokoh-tokoh pergerakan dunia Islam lewat kerja sama dengan International Islamic Federation of Student Organizations (IIFSO).

Baca: Benci, Takut, Bingung Karena Jilbab

Pada tingkat tertentu semangat dalam menyebarkan nilai-nilai Islam di tengah generasi muda Islam dan para pelajar Muslim dapat dikatakan merupakan satu bentuk resistensi terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru yang ketika itu dirasakan sangat represif terhadap umat Islam. Di antara bentuk kesadaran baru yang berkembang di tengah para pelajar ketika itu adalah tentang kewajiban mengenakan hijab bagi Muslimah.

Pada tahun 1979, ada beberapa pelajar puteri di Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri di Bandung yang memutuskan untuk berkerudung. Pihak sekolah tidak melarang mereka, tetapi hendak mengelompokkan mereka dalam satu kelas tersendiri. Hal ini akhirnya tidak jadi dilakukan karena anjuran pihak Majelis Ulama Jawa Barat (“Larangan Buat si Kudung”, 11 Desember 1982: 71). Pada masa-masa berikutnya, dorongan untuk mengenakan jilbab makin banyak bermunculan di beberapa sekolah negeri lainnya dan mulai menimbulkan konflik dengan pihak sekolah.

Hal ini kemudian disikapi oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) Republik Indonesia dengan mengeluarkan Surat Keputusan No. 052 tahun 1982 (SK 052) yang mengatur seragam sekolah di tingkat nasional. SK tersebut tidak mengatur bentuk seragam yang menutup aurat sebagaimana yang difahami di dalam Islam, sehingga dalam banyak kasus menjadi landasan bagi pihak sekolah negeri untuk melarang siswi-siswi yang ingin mengenakan jilbab.

Adanya rintangan ini rupanya tidak menyurutkan atau mengurangi jumlah siswi yang ingin mengenakan hijab sebagai bagian dari seragam sekolah, sebaliknya malah terus bertambah. Pihak sekolah negeri umumnya bersikap tegas menolak keinginan ini atas landasan surat keputusan pemerintah di atas.

Namun para siswi itu percaya bahwa busana Muslimah yang mereka kenakan merupakan kewajiban agama yang dilindungi oleh aturan hukum yang lebih tinggi daripada SK yang dikeluarkan oleh Depdikbud. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 memang menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” (https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf).

Sekolah dan negara ketika itu tetap pada pendiriannya dan cenderung melihat fenomena kemunculan jilbab di sekolah-sekolah negeri sebagai bentuk radikalisme dan sebagai bagian dari gerakan politik tertentu. Dalam hal ini, sebagaimana kutipan di awal artikel, keinginan para siswi untuk mendapatkan haknya dalam menjalankan ajaran agama berhadap-hadapan dengan kekhawatiran akan ekstrimisme serta penolakan terhadap masuknya simbol-simbol keagamaan (Islam) ke dalam lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah.

Baca: 30 Tahun Perjuangan Melawan Larangan Jilbab [1]

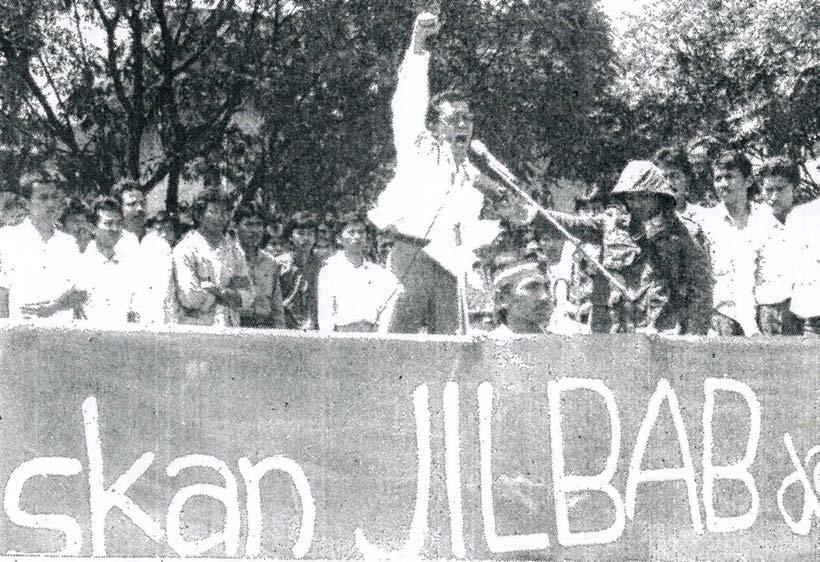

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berusaha menengahi dan mencarikan jalan keluar, tetapi tidak segera membuahkan hasil. Sebagai akibatnya, banyak pelajar berjilbab yang mendapat halangan untuk masuk ke dalam kelas dan sekolah disebabkan ‘pelanggaran’ yang mereka lakukan.

Sebagian pelajar mengalah dan memutuskan untuk ‘bongkar-pasang’ jilbab; mengenakan jilbab di luar sekolah dan melepaskannya saat berada di dalam sekolah. Namun tidak sedikit siswi yang berusaha untuk terus bertahan dan sebagai akibatnya dikeluarkan dari sekolah negeri dan terpaksa pindah ke sekolah swasta yang membolehkan berjilbab, seperti sekolah Muhammadiyah. Pada tahun 1985, misalnya, ada 15 siswi berjilbab di SMAN 1 Jakarta yang terpaksa pindah sekolah disebabkan peraturan pemerintah ini (Alatas, 2021: 61).

Pada penghujung tahun 1980-an, konflik semakin menguat dan beberapa sisiwi yang dilarang berjilbab mengajukan tuntutan ke pengadilan. Pada tahun 1988, enam orang siswi di SMAN 1 Bogor mengalami perlakuan diskriminatif disebabkan jilbab yang mereka kenakan. Salah satu dari siswi ini adalah puteri dari A.M. Saefuddin.

Para siswi dan orang tua mereka berusaha melakukan musyawarah dengan pihak sekolah, tetapi tidak membuahkan hasil. Empat dari siswi ini kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan dengan sokongan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Kasus hukum ini mendapat perhatian khalayak luas dan akhirnya berujung damai di luar pengadilan pada penghujung tahun itu, lewat keterlibatan Walikota Bogor, Ketua MUI Bogor dan beberapa pihak lainnya (Panji Masyarakat, 1-10 Januari 1989: 66).

Kasus lainya yang melibatkan sepuluh siswi berjilbab di SMAN 68 Jakarta pada tahun 1988 juga berlanjut ke pengadilan. Namun berbeda dengan kisah para pelajar SMAN 1 Bogor di atas, kasus tuntutan pengadilan siswi-siswi SMAN 68 ini berlanjut hingga beberapa tahun berikutnya, setelah peraturan yang “melarang” jilbab sendiri sudah direvisi oleh pemerintah.

Pemerintah, lewat Depdikbud, memang akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan yang baru, SK No. 100 tahun 1991, yang menyempurnakan SK 052 yang ada sebelumnya. SK yang baru ini mengakomodir bentuk seragam sekolah yang menutup aurat bagi siswi Muslimah di sekolah-sekolah negeri.

Sikap pemerintah Orde Baru pada awal tahun 1990-an memang mengalami perubahan, menjadi lebih ramah terhadap Islam. Maka sejak tahun 1991, para siswi yang ingin mengenakan jilbab di sekolah dapat menjalankan pilihannya itu berdasarkan SK pemerintah yang baru.

Ada banyak detail kisah lainnya yang tidak dapat semuanya diceritakan di dalam artikel yang ringkas ini, seperti di sekolah mana saja telah terjadi pelarangan jilbab, bagaimana tantangan dan perjuangan para siswi berjilbab dalam mengupayakan hak mereka, munculnya tuduhan jilbab penebar racun, dan banyak hal lainnya. Bagaimanapun, detail peristiwa ini dapat dibaca antara lain di dalam buku Karena Jilbab: Di Balik Larangan Jilbab di Sekolah-Sekolah Negeri di Indonesia (1982-1991) yang terbit belum lama ini.

Akhirnya, apa yang diperjuangkan oleh para siswi Muslimah pada tahun 1980-an, dengan segala kesulitan yang mereka alami, telah ikut memberikan kontribusi yang penting bagi meluasnya kesadaran berhijab di tengah masyarakat Muslim di Indonesia pada hari ini. Hal ini merupakan sesuatu yang patut disyukuri dan dijaga. Karena negeri yang kita cintai ini berasaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan busana Muslimah adalah salah satu bentuk ekspresi yang baik dari asas ketuhanan tersebut.*

Penulis adalah staf pengajar di Jurusan Sejarah dan Peradaban pada International Islamic University Malaysia (IIUM)

Daftar Pustaka

Ahmed, Akbar S. 1993. Posmodernisme, Bahaya, dan Harapan bagi Islam. Bandung: Mizan.

Alatas, Alwi. 2021. Karena Jilbab: Di Balik Larangan Jilbab di Sekolah-Sekolah Negeri di Indonesia (1982-1991). Jakarta: Idea.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1993. Islam and Secularism. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).

Davies, Gareth. 2005. “United Kingdom: Banning the Jilbab: Reflections on Restricting Religious Clothing in the Light of the Court of Appeal in SB v. Denbigh High School.” European Constitutional Law Review, 1, pp 511-530. doi: 10.1017/S1574019605005110

“Larangan Buat Si Kudung.” 11 Desember 1982. Tempo.

“‘Law against Islam’: French vote in favour of hijab ban condemned.” 9 April 2021. https://www.aljazeera.com/news/2021/4/9/a-law-against-islam

Panji Masyarakat, 1-10 Januari 1989.

Smith, Roff. “Why Turkey Lifted Its Ban on the Islamic Headscarf.” 12 Oktober 2013. https://www.nationalgeographic.com/history/article/131011-hijab-ban-turkey-islamic-headscarf-ataturk

Szucs, Agnes. “Belgian Protest for Headscarf rights at university.” 5 Juli 2020. https://www.aa.com.tr/en/europe/belgian-protest-for-headscarf-rights-at-university/1900618